Che cosa ha contribuito all'emergere delle città in Europa. L'emergere delle città medievali in Europa

emergenza città medievali come centri di artigianato e commercio Così, intorno ai secoli X-XI. in Europa sono apparse tutte le condizioni necessarie per la separazione delle imbarcazioni da agricoltura. Allo stesso tempo, l'artigianato, separato dall'agricoltura - produzione industriale su piccola scala basata sul lavoro manuale, ha attraversato una serie di fasi del suo sviluppo. La prima di queste era la produzione di prodotti per ordine del consumatore, quando la materia poteva appartenere sia al consumatore-cliente che allo stesso artigiano, e il lavoro veniva pagato in natura o in denaro. Un tale mestiere poteva esistere non solo in città, ma aveva una distribuzione significativa nelle campagne, essendo un'aggiunta all'economia contadina. Tuttavia, quando un artigiano lavorava su ordinazione, la produzione di merci non era ancora sorta, perché il prodotto del lavoro non appariva sul mercato. La fase successiva nello sviluppo dell'artigianato è stata associata all'ingresso dell'artigiano nel mercato. Questo è stato un nuovo e importante sviluppo nello sviluppo società feudale. Un artigiano che si occupasse in modo particolare della manifattura artigianale non potrebbe esistere se non si rivolgesse al mercato e non ricevesse lì, in cambio dei suoi prodotti, i prodotti agricoli di cui aveva bisogno. Ma producendo prodotti per la vendita sul mercato, l'artigiano è diventato un produttore di merci. Così, l'emergere di un artigianato, separato dall'agricoltura, significava l'emergere della produzione di merci e dei rapporti mercantili, l'emergere dello scambio tra città e campagna e l'emergere dell'opposizione tra di loro. Gli artigiani, che via via emersero dalla massa della popolazione rurale asservita e feudale dipendente, cercarono di lasciare le campagne, sottrarsi al potere dei loro padroni e stabilirsi dove potessero trovare le condizioni più favorevoli per vendere i loro prodotti, per condurre la propria autonomia economia artigianale. La fuga dei contadini dalle campagne portò direttamente alla formazione di città medievali come centri di artigianato e commercio. Vi si insediarono gli artigiani contadini che lasciarono il paese e fuggirono vari posti a seconda della disponibilità di condizioni favorevoli per l'artigianato (possibilità di vendita dei prodotti, vicinanza a fonti di materie prime, relativa sicurezza, ecc.). Gli artigiani sceglievano spesso come luogo del loro insediamento proprio quei punti che nell'alto medioevo svolgevano il ruolo di centri amministrativi, militari e ecclesiastici. Molti di questi punti furono fortificati, il che forniva agli artigiani la sicurezza necessaria. La concentrazione di una significativa popolazione in questi centri - feudatari con i loro servitori e numerosi seguiti, clero, rappresentanti dell'amministrazione reale e locale, ecc. - creò condizioni favorevoli agli artigiani per vendere qui i loro prodotti. Gli artigiani si insediarono anche nei pressi di grandi feudi, tenute, castelli, i cui abitanti potevano essere consumatori dei loro beni. Gli artigiani si stabilirono anche vicino alle mura dei monasteri, dove accorrevano molte persone in pellegrinaggio, in insediamenti situati all'incrocio di strade importanti, agli attraversamenti di fiumi e ponti, alle foci dei fiumi, sulle rive di baie, baie, ecc. comodo per il parcheggio delle navi , ecc. la differenza nei luoghi dove sorsero, tutti questi insediamenti di artigiani divennero i centri del centro abitato, dediti alla produzione di artigianato in vendita, centri produzione di merci e scambio nella società feudale. Le città hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo del mercato interno durante il feudalesimo. Espandendo, seppur lentamente, la produzione e il commercio artigianale, attirarono sia l'economia padronale che quella contadina nella circolazione delle merci, contribuendo così allo sviluppo forze produttive in agricoltura, l'emergere e lo sviluppo della produzione di merci in essa, la crescita del mercato interno nel paese.

Popolazione e aspetto delle città.

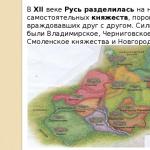

Nell'Europa occidentale, le città medievali sono apparse per la prima volta in Italia (Venezia, Genova, Pisa, Napoli, Amalfi, ecc.), così come nel sud della Francia (Marsiglia, Arles, Narbonne e Montpellier), poiché qui, a partire dal IX secolo. lo sviluppo dei rapporti feudali comportò un notevole incremento delle forze produttive e la separazione dell'artigianato dall'agricoltura. Uno dei fattori favorevoli che contribuì allo sviluppo delle città italiane e della Francia meridionale furono le relazioni commerciali dell'Italia e della Francia meridionale con Bisanzio e l'Oriente, dove esistevano numerosi e fiorenti centri di artigianato e commercio sopravvissuti dall'antichità. Città ricche con una produzione artigianale sviluppata e vivaci attività commerciali erano città come Costantinopoli, Salonicco (Salonicco), Alessandria, Damasco e Bahdad. Ancora più ricche e popolose, con un altissimo livello di cultura materiale e spirituale per l'epoca, erano le città della Cina - Chang'an (Xi'an), Luoyang, Chengdu, Yangzhou, Guangzhou (Canton) e le città dell'India - Kanyakubja (Kanauj), Varanasi (Benares), Ujain, Surashtra (Surat), Tanjore, Tamralipti (Tamluk), ecc. Per quanto riguarda le città medievali del nord della Francia, dei Paesi Bassi, dell'Inghilterra, della Germania sudoccidentale, lungo il Reno e lungo il Danubio, il loro emergere e il loro sviluppo si riferiscono solo ai secoli X e XI. Nell'Europa orientale città antiche, che iniziarono presto a svolgere il ruolo di centri di artigianato e commercio, furono Kiev, Chernigov, Smolensk, Polotsk e Novgorod. Già nei secoli X-XI. Kiev era un centro di artigianato e commercio molto importante e stupiva i contemporanei con la sua magnificenza. Fu chiamato rivale di Costantinopoli. Secondo i contemporanei, all'inizio dell'XI secolo. C'erano 8 mercati a Kiev. Novgorod era anche un grande e ricco sciocco in quel momento. Come hanno dimostrato gli scavi degli archeologi sovietici, le strade di Novgorod erano pavimentate con pavimenti in legno già nell'XI secolo. A Novgorod nei secoli XI-XII. c'era anche un tubo dell'acqua: l'acqua scorreva attraverso tubi di legno scavati. Fu uno dei primi acquedotti urbani dell'Europa medievale. Città dell'antica Russia nei secoli X-XI. aveva già ampie relazioni commerciali con molte regioni e paesi dell'est e dell'ovest - con la regione del Volga, il Caucaso, Bisanzio, Asia centrale, Iran, paesi arabi, Mediterraneo, Pomerania slava, Scandinavia, Stati baltici, nonché con i paesi dell'Europa centrale e occidentale - Repubblica Ceca, Moravia, Polonia, Ungheria e Germania. Ruolo particolarmente importante nel commercio internazionale dall'inizio del X secolo. Novgorod ha giocato. Significativi sono stati i successi delle città russe nello sviluppo dell'artigianato (soprattutto nella lavorazione dei metalli e nella fabbricazione di armi, nella gioielleria, ecc.). Le città si svilupparono all'inizio della Pomerania slava lungo la costa meridionale del Mar Baltico: Wolin, Kamen, Arkona (sull'isola di Ruyan, moderna Rügen), Stargrad, Stettino, Danzica, Kolobrzeg, città degli slavi meridionali sulla costa dalmata di il Mare Adriatico - Dubrovnik, Zara, Sibenik, Spalato, Kotor, ecc. Praga era un importante centro di artigianato e commercio in Europa. Il famoso viaggiatore arabo, il geografo Ibrahim ibn Yakub, che visitò la Repubblica Ceca a metà del X secolo, scrisse di Praga che "è la città più ricca di commerci". La principale popolazione di città che sorse nei secoli X-XI. in Europa, erano artigiani. I contadini, che fuggivano dai loro padroni o si recavano nelle città pagando il signore di quitrent, diventando cittadini, si liberarono gradualmente dall'eccellente dipendenza del signore feudale "Dai servi della gleba del Medioevo", scriveva Marx Engels , «è uscita la popolazione libera delle prime città» (K. Manifesto del Partito Comunista, Opere, vol. 4, ed. 2, p. 425,). Ma anche con l'avvento delle città medievali, il processo di separazione dell'artigianato dall'agricoltura non si esaurisce. Da un lato gli artigiani, divenuti cittadini, conservarono a lungo le tracce della loro origine contadina. Nelle campagne, invece, sia l'economia padronale che quella contadina continuarono a lungo a soddisfare con mezzi propri la maggior parte dei propri bisogni di artigianato. La separazione dell'artigianato dall'agricoltura, che iniziò ad essere praticata in Europa nel IX-XI secolo, era lungi dall'essere completa e completa. Inoltre, l'artigiano in un primo momento era contemporaneamente un mercante. Solo più tardi apparvero nelle città i mercanti, un nuovo strato sociale, la cui sfera di attività non era più la produzione, ma solo lo scambio di merci. A differenza dei mercanti itineranti che esistevano nella società feudale nel periodo precedente ed erano impegnati quasi esclusivamente nel commercio estero, i mercanti che apparvero nelle città europee nell'XI-XII secolo erano già prevalentemente impegnati nel commercio interno legato allo sviluppo mercati locali, cioè con lo scambio di merci tra città e campagna. La separazione dell'attività mercantile da quella artigianale rappresentò un nuovo passo nella divisione sociale del lavoro. Le città medievali avevano un aspetto molto diverso dalle città moderne. Di solito erano circondate da alte mura - in legno, spesso in pietra, con torri e porte massicce, nonché profondi fossati per proteggersi dagli attacchi dei feudatari e dalle invasioni nemiche. Gli abitanti della città, artigiani e mercanti, svolgevano il servizio di guardia e costituivano la milizia militare cittadina. Le mura di cinta città medievale, nel tempo divenne angusto e non ospitava tutti gli edifici cittadini. Attorno alle mura sorsero gradualmente periferie urbane: insediamenti abitati principalmente da artigiani e artigiani della stessa specialità vivevano solitamente sulla stessa strada. Fu così che nacquero le strade: fabbro, armi, falegnameria, tessitura, ecc. I sobborghi, a loro volta, furono circondati da una nuova cerchia di mura e fortificazioni. Le città europee erano molto piccole. Di norma, le città erano piccole e anguste, con solo da uno a tre a cinquemila abitanti. Solo le città molto grandi avevano una popolazione di diverse decine di migliaia di persone. Sebbene la maggior parte dei cittadini fosse impegnata nell'artigianato e nel commercio, l'agricoltura ha continuato a svolgere un certo ruolo nella vita della popolazione urbana. Molti residenti della città avevano i loro campi, pascoli e giardini fuori dalle mura della città e in parte all'interno della città. Il piccolo bestiame (capre, pecore e maiali) pascolava spesso proprio in città, e lì i maiali trovavano cibo in abbondanza per se stessi, poiché la spazzatura, gli avanzi di cibo e le rarità venivano solitamente gettati direttamente in strada. Nelle città, a causa delle condizioni igieniche, spesso scoppiavano epidemie, il cui tasso di mortalità era molto alto. Spesso si verificavano incendi, poiché una parte significativa degli edifici della città erano in legno e le case erano adiacenti l'una all'altra. Le mura impedivano alla città di crescere in ampiezza, così le strade divennero estremamente strette, e i piani superiori delle case spesso sporgevano sotto forma di sporgenze sopra quelli inferiori, e i tetti delle case poste ai lati opposti della strada quasi si toccavano Altro. Le strade strette e tortuose della città erano spesso buie, alcune non penetravano mai i raggi del sole. Non c'era illuminazione stradale. Il luogo centrale della città era solitamente la piazza del mercato, non lontano dalla quale si trovava la cattedrale della città.

La questione delle cause e delle circostanze dell'emergere delle città medievali è di grande interesse.

Cercando di rispondere, scienziati del XIX e XX secolo. avanzare varie teorie. Una parte significativa di essi è caratterizzata da un approccio istituzionale-giuridico al problema. La massima attenzione è stata rivolta all'origine e allo sviluppo di specifiche istituzioni cittadine, al diritto comunale, e non ai fondamenti socio-economici del processo. Con questo approccio, è impossibile spiegare le cause profonde dell'origine delle città.

Agafonov PG nella sua opera "La città medievale europea del Medioevo e della prima età moderna nella storiografia occidentale moderna", affermano gli storici del XIX secolo. si occupava principalmente della questione di quale forma di insediamento abbia avuto origine la città medievale e come le istituzioni di questa forma precedente si fossero trasformate nelle istituzioni della città. La teoria "romanistica" (Savigny, Thierry, Guizot, Renoir), che si basava principalmente sul materiale delle regioni romanizzate d'Europa, considerava le città medievali e le loro istituzioni una continuazione diretta delle città tardo antiche. Gli storici, che facevano affidamento principalmente sul materiale dell'Europa settentrionale, occidentale, centrale (principalmente tedesca e inglese), vedevano le origini delle città medievali nei fenomeni di una nuova società feudale, principalmente giuridica e istituzionale. Secondo la teoria "patrimoniale" (Eichhorn, Nitsch), la città e le sue istituzioni si sono sviluppate dal feudo, dalla sua amministrazione e dal diritto. La teoria "Markov" (Maurer, Girke, Belov) ha disabilitato le istituzioni cittadine e la legge del marchio-comunità rurale libera. La teoria del "borgo" (Keitgen, Matland) vedeva il grano della città nella legge del borgo-fortezza e del borgo. La teoria del "mercato" (Zom, Schroeder, Schulte) deduceva il diritto comunale dal diritto del mercato, che era in vigore nei luoghi in cui si svolgeva il commercio Argafonov P.G. Città medievale europea del Medioevo e della prima età moderna nella storiografia occidentale moderna: Esercitazione. - Yaroslavl: Remder, 2006. - 232 pag. .

Tutte queste teorie si distinguevano per unilateralità, ciascuna proponendo un unico percorso o fattore nell'emergere della città e considerandola principalmente da posizioni formali. Inoltre, non hanno mai spiegato perché la maggior parte dei centri patrimoniali, delle comunità, dei castelli e persino dei mercati non si sono trasformati in città.

Lo storico tedesco Ritchel alla fine del XIX secolo. cercò di combinare le teorie del "borgo" e del "mercato", vedendo nelle prime città insediamenti di mercanti intorno a un punto fortificato: il borgo. Lo storico belga A. Pirenne, a differenza della maggior parte dei suoi predecessori, attribuì un ruolo decisivo nell'emergere delle città al fattore economico - il commercio di transito intercontinentale e interregionale e il suo vettore - la classe mercantile. Secondo questa teoria "commerciale", le città dell'Europa occidentale nacquero inizialmente attorno a stazioni commerciali mercantili. Pirenne ignora anche il ruolo della separazione dell'artigianato dall'agricoltura nell'emergere delle città e non spiega le origini, le regolarità e le specificità della città come struttura feudale La tesi di Pirenne sull'origine puramente commerciale della città non fu accettata da molti medievalisti . - M.: Eurasia, 2001. - 361s. .

Molto è stato fatto nella storiografia straniera contemporanea per studiare i dati archeologici, la topografia e le piante delle città medievali (Ganshof, Planitz, Ennen, Vercauteren, Ebel e altri). Questi materiali spiegano molto sulla preistoria e sulla storia iniziale delle città, che quasi non è illuminata da monumenti scritti. La questione del ruolo dei fattori politici, amministrativi, militari e religiosi nella formazione delle città medievali è in serio sviluppo. Tutti questi fattori e materiali richiedono, ovviamente, di tenere conto degli aspetti socio-economici dell'emergere della città e del suo carattere di struttura feudale.

Negli studi domestici medievali, è stata condotta una solida ricerca sulla storia delle città in quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale. Ma per molto tempo si è concentrato principalmente sul ruolo socio-economico delle città, con minore attenzione alle loro altre funzioni. A l'anno scorso Tuttavia, si tende a considerare fin dall'inizio tutta la varietà delle caratteristiche sociali di una città medievale. La città è definita non solo come la struttura più dinamica della civiltà medievale, ma anche come componente organica l'intero sistema feudale.

I percorsi storici specifici dell'emergere delle città sono molto diversi. I contadini e gli artigiani che lasciavano i villaggi si stabilirono in luoghi diversi, a seconda della disponibilità di condizioni favorevoli per impegnarsi negli "affari urbani", cioè affari legati al mercato. Talvolta, specie in Italia e nel sud della Francia, si trattava di centri amministrativi, militari e ecclesiastici, spesso collocati sul territorio di antiche città romane, che rinascevano a nuova vita, già come città di tipo feudale. Le fortificazioni di questi punti fornivano ai residenti la sicurezza necessaria.

Dzhivelegov AK nella sua opera Città medievali nell'Europa occidentale, afferma che la concentrazione della popolazione in tali centri, compresi i feudatari con i loro servi e il seguito, il clero, i rappresentanti dell'amministrazione reale e locale, creava condizioni favorevoli per la vendita dei loro prodotti da parte di artigiani. Ma più spesso, soprattutto nell'Europa nordoccidentale e centrale, artigiani e mercanti si insediavano vicino a grandi poderi, tenute, castelli e monasteri, i cui abitanti acquistavano i loro beni. Si stabilirono all'intersezione di strade importanti, agli attraversamenti di fiumi e ponti, sulle rive di baie, baie, ecc., Comode per il parcheggio delle navi, dove da tempo operano i mercati tradizionali. Tali "città mercato" con un notevole aumento della loro popolazione, la presenza di condizioni favorevoli per la produzione artigianale e l'attività di mercato si trasformarono anche in città.

La crescita delle città in alcune aree dell'Europa occidentale è avvenuta a ritmi diversi. In primo luogo, nei secoli VIII-IX, si formarono in Italia città feudali, principalmente come centri di artigianato e commercio (Venezia, Genova, Pisa, Bari, Napoli, Amalfi); nel X secolo - nel sud della Francia (Marsiglia, Arles, Narbonne, Montpellier, Tolosa, ecc.). In queste e altre zone, ricche di antiche tradizioni, l'artigianato si specializzò più velocemente che in altre, si formò uno stato feudale con la sua dipendenza dalle città.

La precoce nascita e crescita delle città italiane e della Francia meridionale fu facilitata anche dai rapporti commerciali di queste regioni con Bisanzio e con i paesi dell'Est, allora più sviluppati. Certamente giocava un certo ruolo anche la conservazione dei resti di numerose città e fortezze antiche, dove era più facile trovare riparo, protezione, mercati tradizionali, rudimenti di organizzazione e diritto comunale romano.

Nei secoli X-XI. città feudali iniziarono ad emergere nel nord della Francia, nei Paesi Bassi, in Inghilterra e in Germania, lungo il Reno e l'alto Danubio. Le città fiamminghe di Bruges, Ypres, Gand, Lille, Douai, Arras e altre erano famose per i loro tessuti pregiati, che venivano forniti a molti paesi europei.

Successivamente, nei secoli XII-XIII, le città feudali si svilupparono alla periferia settentrionale e nelle regioni interne della Germania Zareinskaya, nei paesi scandinavi, in Irlanda, in Ungheria, nei principati danubiani, ad es. dove lo sviluppo dei rapporti feudali fu più lento. Qui, tutte le città sono cresciute, di regola, da centri commerciali e centri regionali (ex tribali). Dzhivelegov AK Città medievali dell'Europa occidentale. - Saratov, Trova libri, 2002. - 455p.

legge cittadina medievale

Alle 10-11 m. nei paesi dell'Europa occidentale e centrale le vecchie città cominciano a rinascere e nuove città stanno emergendo. La comparsa delle città testimoniava che in Europa stavano iniziando grandi cambiamenti di civiltà.

.jpg) Città medievali emerse in determinate condizioni. In primo luogo, l'agricoltura ha raggiunto il massimo livello di sviluppo: gli strumenti di lavoro, i metodi di coltivazione della terra e i metodi di cura del bestiame sono stati modernizzati e la superficie coltivata è cresciuta. Un contadino poteva già produrre una tale quantità di prodotti che bastava non solo a se stesso, alla sua famiglia e al feudatario, ma anche a un cittadino. In altre parole, il contadino aveva un surplus di cibo che poteva portare in città per la vendita o lo scambio. Dopotutto, quando non c'è un afflusso costante di cibo nella città, una città del genere cadrà in rovina.

Città medievali emerse in determinate condizioni. In primo luogo, l'agricoltura ha raggiunto il massimo livello di sviluppo: gli strumenti di lavoro, i metodi di coltivazione della terra e i metodi di cura del bestiame sono stati modernizzati e la superficie coltivata è cresciuta. Un contadino poteva già produrre una tale quantità di prodotti che bastava non solo a se stesso, alla sua famiglia e al feudatario, ma anche a un cittadino. In altre parole, il contadino aveva un surplus di cibo che poteva portare in città per la vendita o lo scambio. Dopotutto, quando non c'è un afflusso costante di cibo nella città, una città del genere cadrà in rovina. In secondo luogo, con l'emergere di una classe di guerrieri professionisti, la formazione di uno stato in grado di organizzare un rifiuto agli assalitori, il contadino poteva lavorare con calma sulla sua terra e non temere che i nemici bruciassero la sua casa, e lui e la sua famiglia verrebbe giustiziato o fatto prigioniero.

In terzo luogo, la mancanza di terra da un lato e la crescita della popolazione dall'altro hanno spinto le persone a lasciare il villaggio anche contro la loro volontà. Non tutti i contadini, che non avevano abbastanza appezzamenti di terra, impegnati nella colonizzazione interna, fecero crociate in Medio Oriente o per sviluppare terre slave. Alcuni di loro erano alla ricerca di lavori non agricoli. Iniziarono a dedicarsi all'artigianato, a realizzare cavallette, ceramiche o falegnameria.

Il passaggio dal primo periodo feudale al periodo del feudalesimo sviluppato fu dovuto all'emergere e alla crescita delle città, che divennero rapidamente centri di artigianato e scambio, nonché al diffuso sviluppo della produzione di merci. Questi erano fenomeni qualitativamente nuovi nella società feudale, che ebbero un impatto significativo sulla sua economia, sistema politico e vita spirituale. Pertanto, l'XI secolo, periodo in cui la maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale aveva già formato città, è il confine cronologico tra l'alto medioevo (V-XI secolo) e il periodo della pieno sviluppo feudalesimo (secoli XI-XV).

Il predominio dell'agricoltura di sussistenza nell'alto medioevo

I primi secoli del Medioevo nell'Europa occidentale furono caratterizzati dal predominio pressoché indiviso dell'agricoltura di sussistenza. Famiglia contadina lei stessa produceva tutti i prodotti agricoli e artigianali, attrezzi e vestiario, non solo per i propri bisogni, ma anche per pagare i debiti al feudatario. La combinazione del lavoro rurale con l'artigianato è una caratteristica dell'agricoltura di sussistenza. Solo un piccolo numero di artigiani specializzati, di solito come capofamiglia, viveva nei possedimenti di grandi feudatari. Alcuni artigiani rurali - fabbri, ceramisti, pellettieri - insieme all'artigianato erano impegnati anche nell'agricoltura.

Lo scambio di prodotti era molto piccolo. Commerciavano principalmente beni estratti in pochi luoghi, ma importanti nell'economia: ferro, stagno, rame, sale, ecc., oltre a beni di lusso che non erano poi prodotti in Europa e portati dall'Oriente: tessuti di seta, gioielli costosi , armi ben fatte, spezie, ecc. ruolo principale erranti, il più delle volte mercanti stranieri (bizantini, arabi, siriani, ebrei, ecc.) svolgevano questo mestiere. La produzione di prodotti agricoli e artigianato appositamente progettati per la vendita, ovvero la produzione di merci, è stata poco sviluppata nella maggior parte dell'Europa occidentale. Le antiche città romane caddero in rovina, ebbe luogo l'agraria dell'economia.

Durante l'alto medioevo gli insediamenti di tipo urbano si conservarono principalmente sul sito di città romane deserte e fatiscenti (Milano, Firenze, Bologna, Napoli, Amalfi, Parigi, Lione, Arles, Colonia, Magonza, Strasburgo, Treviri, Augusta, Vienna , Londra, York, Chester , Gloucester, ecc.) Ma per la maggior parte erano centri amministrativi o punti fortificati (fortezze - "borghi") o centri ecclesiastici (residenza di arcivescovi, vescovi, ecc.). Ma le città non sono ancora diventate il centro dell'artigianato e del commercio in questo periodo. La loro piccola popolazione di solito differiva poco dagli abitanti dei villaggi. In molte città piazze e terre desolate venivano utilizzate per seminativi e pascoli. I pochi artigiani e mercanti che abitavano la città altomedievale servivano principalmente solo i suoi abitanti, senza avere un impatto notevole sui borghi circostanti. La maggior parte degli insediamenti di tipo urbano sopravvisse nelle aree più romanizzate d'Europa: in Italia, Gallia meridionale, Spagna visigota e poi araba, e anche a Bisanzio. Anche se in queste zone della città nei secoli V-VI. caddero in rovina, alcuni di loro erano ancora relativamente affollati, continuavano ad avere un artigianato specializzato, mercati permanenti. Le singole città, soprattutto in Italia e Bisanzio, erano importanti centri di scambi intermedi con l'Oriente. Ma anche in queste zone le città non hanno avuto un'influenza decisiva sulla genesi del feudalesimo. Nella maggior parte del continente europeo, invece, gli insediamenti di tipo urbano erano rari, scarsamente popolati e privi di notevole rilevanza economica.

In generale, l'Europa occidentale rimase indietro rispetto all'Oriente e persino Bisanzio nel suo sviluppo, dove fiorirono numerose città con una produzione artigianale altamente sviluppata e un vivace commercio.

La crescita delle forze produttive. Separazione dell'artigianato dall'agricoltura

Dai secoli X-XI. cambiamenti importanti hanno avuto luogo nella vita economica dell'Europa occidentale. La crescita delle forze produttive, avvenuta in connessione con l'instaurarsi del modo di produzione feudale, nell'alto medioevo procedette più rapidamente nell'artigianato e si espresse nel graduale mutamento e sviluppo della tecnologia e delle capacità del lavoro artigianale, l'espansione e la differenziazione della produzione sociale. I singoli tipi di artigianato sono stati notevolmente migliorati: fusione e lavorazione dei metalli - principalmente fabbro e armi; vestizione di tessuti - lino e stoffa; trattamento della pelle; produzione di prodotti in argilla più avanzati utilizzando un tornio da vasaio; mulino e attività di costruzione. Si sviluppò anche l'artigianato: estrazione di metalli, sale, legname, pesce, pellicce, animali marini. La produzione di prodotti artigianali è diventata sempre più un settore speciale attività lavorativa, diverso da quello agricolo, che richiedeva un'ulteriore specializzazione dell'artigiano, non più compatibile con il lavoro del contadino.

È giunto il momento in cui la trasformazione dell'artigianato in un ramo produttivo autonomo è diventata inevitabile.

Un altro prerequisito per la separazione dell'artigianato dall'agricoltura era il progresso nello sviluppo di quest'ultima. Con il miglioramento degli strumenti e dei metodi di lavorazione del terreno, in particolare con l'ubiquità di un aratro di ferro con una squadra di diverse coppie di buoi, oltre a due e tre campi, la produttività del lavoro in agricoltura è aumentata, l'area coltivata la terra è aumentata, in misura maggiore attraverso la colonizzazione interna e lo sviluppo economico di nuove terre. Si ampliarono le semine di grano e le colture industriali: lino, canapa, guado (pianta da cui si estraeva una sostanza per la tintura dei tessuti), semi oleosi, ecc.; orticoltura, orticoltura, viticoltura e mestieri strettamente legati all'agricoltura con lo sviluppo e il miglioramento della vinificazione e della produzione del burro. Il numero e la razza del bestiame è aumentato e migliorato, in particolare i cavalli, che vengono sempre più utilizzati non solo negli affari militari, ma anche come mezzo di trasporto; in alcune zone, in agricoltura, si iniziò ad utilizzare i cavalli al posto dei buoi, il che accelerò notevolmente il processo di lavorazione del terreno.

Come risultato di tutti questi cambiamenti nell'agricoltura, le rese sono aumentate, il tempo per la produzione dei prodotti agricoli è diminuito e, di conseguenza, la quantità di questi ultimi è aumentata. Nonostante l'aumento della rendita feudale, una certa eccedenza di prodotti cominciò a rimanere nelle mani del contadino su quanto prodotto per il consumo. Ciò ha permesso di scambiare parte dei prodotti agricoli con i prodotti di artigiani-specialisti, che ha liberato il contadino dalla necessità di produrre tutti i prodotti artigianali nella sua azienda agricola.

Oltre ai presupposti economici di cui sopra, a cavallo tra I e II millennio, si crearono i presupposti sociali più importanti per la formazione delle città medievali; terminò il processo di feudalizzazione, che fece subito emergere le profonde contraddizioni di classe del nuovo ordinamento. Da un lato spiccava una classe dirigente, il cui bisogno di lusso contribuì ad aumentare lo strato di artigiani professionisti. D'altra parte, i contadini, sottoposti a un'oppressione sempre maggiore, cominciarono sempre più a fuggire verso le città. I contadini fuggitivi costituirono la base della popolazione delle prime città.

Separazione della città dalla campagna

Così, dai secoli X-XI. in Europa si sono presentate tutte le condizioni necessarie per separare l'artigianato dall'agricoltura. Nel processo di separazione dall'agricoltura, l'artigianato - piccola produzione industriale basata sul lavoro manuale - ha attraversato una serie di fasi del suo sviluppo. In un primo momento, l'artigianato agiva principalmente sotto forma di produzione di prodotti per ordine del consumatore, a volte dal suo materiale, e prima di tutto - nelle campagne come parte integrante dell'economia di sussistenza, e poi nelle città. Allo stesso tempo, la produzione di merci era ancora agli inizi, perché il prodotto del lavoro non appariva sul mercato.

La fase successiva nello sviluppo dell'artigianato è caratterizzata principalmente dal lavoro dell'artigiano non per un cliente specifico, ma per il mercato, senza il quale l'artigiano in questo caso non potrebbe più esistere. L'artigiano diventa un produttore di merci. Così, l'apparizione di un artigianato, separato dall'agricoltura, significava l'emergere della produzione di merci e dei rapporti mercantili, l'emergere dello scambio tra città e campagna. “Con la divisione della produzione in due grandi rami principali, l'agricoltura e l'artigianato”, scriveva F. Engels, “la produzione sorge direttamente per lo scambio, la produzione di merci, e con esso il commercio...”, lo scambio tra i singoli produttori diventa una necessità vitale per società.

Ma nelle campagne, dove il mercato della vendita dell'artigianato era ristretto e il potere del feudatario privava il produttore dell'indipendenza di cui aveva bisogno, le possibilità di sviluppo dell'artigianato commerciale erano molto limitate. Pertanto, gli artigiani fuggirono dal villaggio e si stabilirono dove trovarono le condizioni più favorevoli per condurre un'economia indipendente, commercializzare i loro prodotti e ottenere le materie prime necessarie. Il reinsediamento degli artigiani nei centri di mercato e nelle città faceva parte del movimento generale dei residenti rurali lì.

La fuga dei contadini, compresi quelli che conoscevano qualsiasi mestiere, dalle campagne era allora una delle espressioni della loro resistenza all'oppressione feudale.

Nei secoli X-XIII. (in Italia dal IX secolo) ovunque nell'Europa occidentale le città di nuovo tipo feudale, che si distinguevano dal distretto rurale per composizione della popolazione, principali occupazioni e struttura sociale, crebbero rapidamente.

Così, a seguito della separazione dell'artigianato dall'agricoltura, sorsero le città medievali. La loro comparsa segnò una nuova tappa nella storia del feudalesimo.

Teorie borghesi sull'origine delle città medievali e la loro critica

La questione delle cause dell'emergere delle città medievali è di grande interesse. Gli scienziati borghesi, cercando di rispondere, hanno avanzato nel XIX e XX secolo. varie teorie. La maggior parte di queste teorie sono caratterizzate da un approccio legale formale al problema. La massima attenzione è rivolta all'origine e allo sviluppo di specifiche istituzioni urbane, di diritto urbano, e non sociale condizioni economiche che ha portato alla nascita di città medievali. Pertanto, la scienza storica borghese non può spiegare le cause profonde della loro origine.

Gli studiosi borghesi erano principalmente interessati alla domanda su quale forma di insediamento ha avuto origine la città medievale e come le istituzioni di questa forma precedente si sono trasformate nelle istituzioni della città medievale? La teoria "romanistica" (Savigny, Thierry, Guizot, Renoir), che si basava principalmente sul materiale delle regioni romanizzate d'Europa, considerava le città medievali e le loro istituzioni una continuazione diretta delle città del tardo impero romano. Gli storici, che facevano affidamento principalmente sul materiale dell'Europa nordoccidentale e centrale (principalmente tedesco e inglese), vedevano le origini delle città medievali nei fenomeni legali della nuova società feudale. Secondo la teoria del "patrimonio" (Eichhorn, Nitsch), la città si è sviluppata dalla tenuta feudale e dalle istituzioni cittadine - dall'amministrazione patrimoniale e dal diritto patrimoniale. La teoria "Markov" (Maurer, Girke, poi G. von Below) mise fuori gioco le istituzioni cittadine e il diritto del marchio di comunità rurale libera. I rappresentanti della teoria del "burg" (Keitgen, Matland) credevano che la fortezza ("burg") e la legge del borgo fossero il grano da cui fu creata la città. La teoria del “mercato” (R. Zohm, Schroeder, Schulte) derivò il diritto comunale dal “diritto del mercato” in vigore nei luoghi in cui si svolgeva il commercio.

Oltre al loro orientamento giuridico formale, tutte queste teorie soffrivano di un'estrema unilateralità, ognuna delle quali ne proponeva una, presumibilmente l'unica via per l'emergere delle città. Inoltre, non hanno spiegato perché la maggior parte delle proprietà, delle comunità, dei castelli e persino dei mercati non si sono trasformati in città.

Lo storico tedesco Ritchel alla fine del XIX secolo. cercò di combinare le teorie del "borgo" e del "mercato", vedendo nelle città insediamenti di mercanti intorno a un punto fortificato ("burg"), ignorando le basi artigianali dell'origine delle città medievali. Un concetto vicino a questa teoria è stato sviluppato dallo storico belga A. Pirenne, il quale, tuttavia, a differenza della maggior parte dei suoi predecessori, ha assegnato il ruolo decisivo nell'emergere delle città al fattore economico - il commercio di transito intercontinentale e interregionale e il suo vettore - il classe mercantile. Tuttavia, questa teoria "commerciale", secondo la quale le città dell'Europa occidentale inizialmente sorsero attorno a "stazioni commerciali mercantili", ignorava il ruolo della separazione dell'artigianato dall'agricoltura nell'emergere delle città. Pertanto, anche A. Pirenne non poteva spiegare scientificamente le origini e le specificità della città feudale. Questa teoria è ora criticata da molti medievalisti stranieri (R. Butrush, E. Dupont, F. Vercauteren, D. Luzzatto, C. Cipolla e altri), che confutano la tesi di A. Pirenne sull'origine puramente commerciale delle città.

Nella moderna storiografia borghese Grande importanza allegato a dati archeologici, topografia e piante delle città medievali (F. Hanshof, Planitz, E. Ennen, F. Verkoteren e altri). Ma questi dati, senza considerare le condizioni socio-economiche che hanno dato origine alla città, non rispondono alla domanda sulle cause dell'emergere della città medievale e del suo carattere. In alcuni casi, questi dati vengono erroneamente utilizzati per rilanciare la teoria della continuità romana delle città medievali, che rifiuta il collegamento del loro emergere con le leggi dell'evoluzione della società feudale. La scienza borghese, sebbene abbia accumulato una grande quantità di materiale fattuale sulla storia delle città, a causa della sua metodologia idealistica, non è stata in grado di sviluppare una comprensione scientifica della città di quell'epoca come centro di artigianato e commercio, e il processo del suo emergere - come risultato dello sviluppo della divisione sociale del lavoro - la separazione dell'artigianato dall'agricoltura.

L'emergere di città - centri di artigianato e commercio

I percorsi storici specifici dell'emergere delle città sono molto diversi. Gli artigiani contadini che lasciavano e fuggivano i villaggi si stabilirono in luoghi diversi a seconda della disponibilità di condizioni favorevoli per l'artigianato. A volte, soprattutto in Italia e nel sud della Francia, questi erano i centri amministrativi, militari ed ecclesiastici dell'alto medioevo, spesso ubicati in antiche città romane. Ora queste antiche città erano rinate a nuova vita, ma già come città di tipo diverso, feudale. Molti di questi punti furono fortificati, il che forniva agli artigiani la sicurezza necessaria.

La concentrazione di una significativa popolazione in questi centri - feudatari con i loro servitori e numerosi seguiti, clero, rappresentanti dell'amministrazione reale e locale, ecc. - creava condizioni favorevoli per la vendita dei loro prodotti agli artigiani. Ma più spesso, soprattutto nell'Europa nordoccidentale e centrale, gli artigiani si insediavano vicino a grandi feudi, feudi, feudi, castelli, vicino alle mura dei monasteri, i cui abitanti, oltre ai pellegrini e ai pellegrini che visitavano i monasteri, potevano essere consumatori dei loro merce. Gli artigiani si stabilirono anche in insediamenti situati all'incrocio di strade importanti, agli attraversamenti e ponti fluviali, alle foci dei fiumi, sulle rive di baie, baie, ecc., convenienti per il parcheggio delle navi, che sono stati a lungo luoghi di mercati tradizionali. Tali “mercati” (in alcuni paesi erano chiamati “porti”), con una notevole concentrazione di popolazione e di produzione artigianale, si trasformarono anche in città.

La crescita delle città in diverse aree dell'Europa occidentale è avvenuta a ritmi diversi. Prima di tutto - nel IX secolo. - compaiono città come centri di artigianato e commercio in Italia (Venezia, Genova, Pisa, Firenze, Bari, Napoli, Amalfi); nel X secolo. - nel sud della Francia (Marsiglia, Arles, Narbonne, Montpellier, Tolosa, ecc.). In queste aree, che già conoscevano una società di classe sviluppata (l'Impero Romano), prima che in altre, la crescita delle forze produttive basate sullo sviluppo dei rapporti feudali portò alla separazione dell'artigianato dall'agricoltura, nonché ad un intensificarsi la lotta di classe nelle campagne e la fuga di massa dei servi.

Uno dei fattori che contribuì all'emergere precoce e alla crescita delle città italiane e della Francia meridionale furono le relazioni commerciali dell'Italia e della Francia meridionale con Bisanzio e i paesi più sviluppati dell'est dell'epoca. Infine, un certo ruolo qui ha avuto la conservazione dei resti di numerose città e fortezze romane, dove i contadini fuggiaschi potevano trovare riparo, protezione, mercati tradizionali e rudimenti del diritto comunale romano più facilmente che in luoghi disabitati.

Nei secoli X-XI. le città cominciarono a sorgere nel nord della Francia, nei Paesi Bassi, in Inghilterra e in Germania lungo il Reno e l'alto Danubio. Le città delle Fiandre - Bruges, Ypres, Gand, Lille, Douai, Arras, ecc. - erano famose per la produzione di tessuti pregiati, che fornivano a molti paesi europei. In queste zone sorsero solo poche città sui siti dell'antica (romana), la maggior parte fu fondata di nuovo. Successivamente - nei secoli XII-XIII - le città feudali iniziarono a crescere nella periferia settentrionale e nelle regioni interne della Germania Zareinskaya, in: paesi scandinavi, nonché in Irlanda, Ungheria e principati del Danubio, cioè dove lo sviluppo dei rapporti feudali si svolse più lentamente. Qui tutte le città erano neoplasie, crescendo, di regola, da "mercati" e "porti".

La rete delle città dell'Europa occidentale e centrale era irregolare. Ha raggiunto una densità speciale nell'Italia settentrionale e centrale, nonché nelle Fiandre e nel Brabante. Ma in altri paesi e regioni, il numero delle città, comprese le cittadine, era tale che un contadino poteva raggiungerle entro un giorno.

Con tutta la differenza di luogo, di tempo e di condizioni specifiche per l'emergere di una determinata città, è sempre stato il risultato di un processo economico comune a tutta l'Europa medievale: la divisione sociale del lavoro tra artigianato e agricoltura e lo sviluppo della produzione di merci e scambio su questa base.

Questo processo fu di natura lunga e non fu completato nell'ambito della formazione sociale feudale. Tuttavia, nei secoli X-XIII. ha proceduto in modo particolarmente intenso e ha portato a un importante cambiamento qualitativo nello sviluppo della società feudale.

Semplice economia mercantile sotto il feudalesimo

La produzione di merci e gli scambi ad essa connessi, concentrati nelle città, cominciarono a svolgere un ruolo enorme nello sviluppo delle forze produttive non solo nelle città stesse, ma anche nelle campagne. L'economia di sussistenza dei produttori diretti - i contadini - è stata progressivamente coinvolta nei rapporti mercantili, sono state create le condizioni per lo sviluppo del mercato interno basato sull'ulteriore divisione sociale del lavoro e sulla specializzazione delle singole regioni e settori dell'economia (agricoltura, allevamento di bestiame, estrazione mineraria, tipi diversi artigianato).

La produzione mercantile del Medioevo non va identificata con la produzione capitalistica né vista come la fonte diretta di quest'ultima, come fanno molti storici borghesi (A. Pirenne, A. Dopsch e molti altri). Era una produzione ed economia di merci semplice (non capitalista) basata sul proprio lavoro di piccoli produttori di merci isolati - artigiani e contadini, che erano sempre più coinvolti nello scambio di merci, ma non sfruttavano su larga scala il lavoro degli altri. Tale produzione, in contrasto con la produzione capitalistica, era di natura meschina, coinvolgeva solo una piccola parte del prodotto sociale nelle relazioni di mercato, serviva un mercato relativamente ristretto e non conosceva la riproduzione ampliata.

La semplice produzione di merci è nata ed è esistita molto prima del capitalismo e prima del feudalesimo, adattandosi alle condizioni delle varie formazioni sociali e obbedendo ad esse. Nella forma in cui era inerente alla società feudale, la produzione di merci crebbe sul suo suolo e dipendeva dalle condizioni in essa prevalenti, si sviluppò con essa, obbedendo alle leggi generali della sua evoluzione. Solo a un certo stadio dell'esistenza della società feudale, nelle condizioni della separazione dei piccoli produttori indipendenti dai mezzi di produzione e della trasformazione della forza lavoro in merce su scala di massa, la semplice produzione di merci iniziò a svilupparsi in produzione capitalistica . Fino a quel momento rimase un elemento organico e inalienabile dell'economia e della struttura sociale della società feudale, così come la città medievale rimase il principale centro di produzione e scambio di merci nella società feudale.

Popolazione e aspetto delle città medievali

La popolazione principale delle città era costituita da persone impiegate nell'ambito della produzione e circolazione delle merci: artigiani di varie specialità, dapprima furono anche piccoli commercianti. Significativi gruppi di persone erano occupati nel settore dei servizi: marinai di navi mercantili, carrettieri e facchini, albergatori, barbieri, albergatori.

I cittadini, i cui antenati di solito provenivano dal villaggio, tennero a lungo i loro campi, pascoli e giardini sia fuori che dentro la città, allevavano il bestiame. Ciò era in parte dovuto all'insufficiente commerciabilità dell'agricoltura nei secoli XI-XIII.

A poco a poco, nelle città apparvero mercanti professionisti: mercanti di residenti locali. Era un nuovo strato sociale, la cui sfera di attività era solo lo scambio di beni. A differenza dei mercanti girovaghi dell'alto medioevo, si occupavano principalmente del commercio interno, scambiando merci tra la città e la campagna. La separazione dell'attività mercantile da quella artigianale rappresentò un nuovo passo nella divisione sociale del lavoro. Nelle grandi città, soprattutto nei centri politici e amministrativi, i feudatari vivevano spesso con il loro entourage (servi, distaccamenti militari), rappresentanti dell'amministrazione reale e superiore, nonché il clero. Già nei secoli XII-XIII. nelle grandi città una parte significativa della popolazione era costituita da persone povere che vivevano di lavori saltuari (lavoratori a giornata, lavoratori temporanei), oltre che di accattonaggio e furto.

Le dimensioni delle città medievali dell'Europa occidentale erano molto piccole. Di solito la loro popolazione era di 1 o 3-5 mila abitanti. Anche nei secoli XIV-XV. le città con 20-30 mila abitanti erano considerate grandi. Solo poche città avevano una popolazione superiore alle 80-100 mila persone (Parigi, Milano, Venezia, Firenze, Cordoba, Siviglia).

Le città medievali differivano dai paesi circostanti per aspetto e grado di concentrazione della popolazione. Di solito erano circondati da alte pietre, a volte pareti in legno con torri e porte massicce, nonché profondi fossati per proteggersi dall'attacco dei feudatari e dall'invasione del nemico. Artigiani e mercanti svolgevano il servizio di guardia e costituivano la milizia militare cittadina. Le porte della città erano chiuse di notte. Le mura che circondavano la città medioevale divennero col tempo anguste e non potevano accogliere tutti gli edifici cittadini. Attorno alle mura che costituivano il centro originario della città (burg, siete) sorsero via via i sobborghi urbani: insediamenti, insediamenti, abitati prevalentemente da artigiani. Gli artigiani della stessa professione vivevano solitamente nella stessa strada. I sobborghi, a loro volta, furono circondati da una nuova cinta muraria e fortificazioni. Il luogo centrale della città era la piazza del mercato, poco distante dalla quale si trovava la cattedrale cittadina, e nelle città dove c'era l'autogoverno dei cittadini c'era anche il municipio (consiglio comunale).

Al di là delle mura cittadine, e talvolta entro i loro confini, si stendevano campi, pascoli, orti che appartenevano ai cittadini. Il piccolo bestiame (capre, pecore e maiali) pascolava spesso proprio in città. Le mura impedivano alla città di crescere in ampiezza, così le strade divennero estremamente strette, le case (spesso di legno) erano strettamente collegate tra loro, i loro piani superiori spesso sporgevano sotto forma di sporgenze sopra quelli inferiori, e i tetti delle case situate sui lati opposti della strada quasi si toccavano. I raggi del sole spesso non penetravano nelle strade strette e tortuose della città. Non c'era illuminazione stradale. I rifiuti, gli avanzi di cibo e le acque reflue venivano solitamente gettati direttamente in strada. A causa delle condizioni non igieniche delle città, sono scoppiate epidemie, ci sono stati incendi devastanti.

La lotta delle città con i feudatari e il ripiegamento dell'autogoverno urbano

Sulla terra del feudatario sorsero città medievali e quindi inevitabilmente dovettero obbedirgli. La maggior parte dei cittadini all'inizio erano contadini che vivevano in questo luogo da molto tempo, che fuggivano dai loro ex padroni o furono rilasciati da loro per smettere. Spesso all'inizio si trovavano in una dipendenza personale dal nuovo padrone: il signore della città. Tutto il potere della città era inizialmente concentrato nelle mani del signore. Il feudatario era interessato all'emergere di città sulla sua terra, poiché l'artigianato e il commercio urbano gli portavano entrate aggiuntive.

Gli ex contadini che si insediarono nelle città emergenti portarono con sé dalle campagne i costumi e le competenze della struttura comunale ivi esistente, che ebbe una notevole influenza sull'organizzazione dell'autogoverno urbano nel Medioevo. Nel tempo, però, ha assunto forme sempre più rispondenti alle caratteristiche e ai bisogni della stessa società urbana.

Il desiderio dei feudatari di ricavare dalla città quanto più reddito possibile portò inevitabilmente alla lotta tra città e signori, che si svolse in tutta l'Europa occidentale nei secoli X-XIII. I cittadini si batterono dapprima per la liberazione dalle forme più severe di oppressione feudale, per la riduzione delle requisizioni del signore e per i privilegi commerciali. Successivamente si sviluppò in una lotta politica per l'autogoverno della città, che in letteratura viene solitamente chiamata "movimento comunitario". L'esito di questa lotta determinò il grado di indipendenza della città rispetto al feudatario, la sua prosperità economica e il suo sistema politico. Tuttavia, la lotta delle città con gli anziani non era contro il sistema feudale nel suo insieme, ma per garantire l'esistenza e lo sviluppo delle città nell'ambito di questo sistema.

A volte le città riuscivano a ottenere dal feudatario determinate libertà e privilegi per denaro, fissati negli statuti della città; in altri casi, questi privilegi, in particolare i diritti di autogoverno, sono stati raggiunti a seguito di una lunga lotta, a volte armata.

I movimenti comunali sono proseguiti vari paesi L'Europa in modi diversi, a seconda delle condizioni del loro sviluppo storico, e ha portato a risultati diversi. Nel nord e centro Italia, così come nel sud della Francia, dove nei secoli IX-XII. non c'era una forte autorità centrale, i cittadini hanno raggiunto l'indipendenza già in questi secoli. Molte città dell'Italia settentrionale e centrale - Venezia, Genova, Firenze, Siena, Lucca, Ravenna, Bologna, Milano e altre - divennero città-stato in quel momento. Infatti la città slava di Dubrovnik sulla costa dalmata dell'Adriatico era una repubblica cittadina indipendente, anche se nominalmente riconosceva il potere supremo prima di Bisanzio, poi di Venezia, e dalla fine del XIV secolo. - Ungheria.

Una posizione simile in Germania fu occupata nei secoli XII-XIII. le più significative delle cosiddette città imperiali sono le "città libere". Formalmente erano subordinate all'imperatore, ma in realtà erano repubbliche cittadine indipendenti (Lubecca, Amburgo, Brema, Norimberga, Augusta, Francoforte sul Meno, ecc.). Erano governati dal consiglio comunale guidato dal borgomastro, avevano il diritto di dichiarare guerra autonomamente, concludere la pace, coniare monete, ecc.

Molte città del nord della Francia - Amiens, Saint-Quentin, Noy-on, Beauvais, Soissons, Laon, ecc., nonché le Fiandre - Gand, Bruges, Ypres, Lille, Douai, Saint-Omer, Arras - a causa di la lotta ostinata e spesso armata con i loro signori feudali divenne città comuni autonome. Potevano scegliere tra loro il consiglio comunale, il suo capo - il sindaco - e altri consigli comunali. funzionari, avevano il proprio tribunale cittadino e la propria milizia militare cittadina, le proprie finanze e il diritto all'autotassazione. Le città comunali erano esentate dall'esecuzione di corvée e quote a favore del signore e da altri pagamenti signorili. In cambio di tutti questi doveri e pagamenti, i cittadini pagavano annualmente al signore un certo affitto in contanti relativamente basso e in caso di guerra inviavano un piccolo distaccamento militare in suo aiuto. Le stesse città comunali agivano spesso come signori collettivi nei confronti dei contadini che vivevano nel territorio circostante la città. D'altra parte, nei confronti del loro signore, le città che conservavano una certa dipendenza da lui erano formalmente nella posizione di suo vassallo collettivo.

Ma alcune città anche molto significative e ricche, specialmente quelle che si trovano sulla terra reale, in paesi con un governo centrale relativamente forte non potevano raggiungere il pieno autogoverno. Hanno goduto di una serie di privilegi e libertà, incluso il diritto di avere i propri organi eletti di autogoverno cittadino. Ma questi corpi agivano in collaborazione con un funzionario nominato dal re o da un altro signore (ad esempio, Parigi, Orleans, Bourges, Lorris, Nantes, Chartres e molti altri - in Francia; Londra, Lincoln, Ipswich, Oxford, Cambridge, Gloucester, Norwich, York - in Inghilterra). Questa forma di autogoverno urbano era caratteristica anche dell'Irlanda, dei paesi scandinavi, di molte città della Germania e dell'Ungheria. I privilegi e le libertà ricevuti dalle città medievali erano per molti aspetti simili ai privilegi di immunità ed erano di natura feudale. Queste stesse città erano società chiuse. a lungo soprattutto mettendo gli interessi urbani locali.

Molte città, soprattutto piccole, che non disponevano delle forze e dei fondi necessari per combattere i loro signori, rimasero interamente sotto il controllo dell'amministrazione del signore. Questo, in particolare, è caratteristico delle città che appartenevano a signori spirituali, che opprimevano particolarmente duramente i loro cittadini.

Con tutte le differenze nei risultati della lotta delle città con i loro signori, coincidevano in una cosa. Tutti i cittadini hanno ottenuto la liberazione personale dalla servitù. Nell'Europa medievale si stabilì una regola secondo la quale un servo fuggito in città, avendovi vissuto per un certo periodo (in Germania e in Inghilterra, di solito un anno e un giorno), diventava libero anche. "L'aria di città ti rende libero" - diceva un proverbio medievale.

Mestiere cittadino. Officine

La base produttiva della città medievale era l'artigianato. L'artigiano, come il contadino, era un piccolo produttore che possedeva gli strumenti di produzione e gestiva la propria economia privata basata sul lavoro personale. "Un'esistenza degna della sua posizione - e non valore di scambio in quanto tale, non arricchimento in quanto tale..." era l'obiettivo del lavoro dell'artigiano. Ma a differenza del contadino, l'artigiano specializzato, in primo luogo, fin dall'inizio fu un produttore di merci, guidava un'economia mercantile; in secondo luogo, non aveva bisogno della terra come mezzo di produzione, quindi, nell'artigianato urbano, non era necessaria la coercizione non economica sotto forma di dipendenza personale del produttore diretto dal feudatario e scomparve rapidamente nel processo di crescita della città. Qui, però, si verificavano altri tipi di coercizione non economica, legati all'organizzazione corporativa dell'artigianato e alla natura corporativa-feudale, sostanzialmente feudale, del sistema urbano (coercizione corporativa, regolamentazione corporativa e commerciale, ecc.). Ma questa coercizione non proveniva dal feudatario, ma dagli stessi cittadini.

Una caratteristica dell'artigianato medievale nell'Europa occidentale era la sua organizzazione di corporazioni - l'associazione di artigiani di una determinata professione all'interno di una determinata città in unioni speciali - officine, corporazioni artigiane. Le botteghe comparvero quasi contemporaneamente alle città stesse: in Italia - già dal X secolo, in Francia, Inghilterra e Germania - dall'XI - inizio XII secolo, sebbene la registrazione definitiva delle officine (ottenimento di statuti speciali da re e altri anziani, redazione e registrazione di statuti di officina) avvenisse, di regola, più tardi.

Le corporazioni nacquero come organizzazioni di piccoli produttori di merci indipendenti, artigiani urbani che avevano bisogno di essere uniti per combattere contro i feudatari e per proteggere la loro produzione e il loro reddito dalla concorrenza delle persone delle campagne che arrivavano costantemente in città. Tra le ragioni che hanno reso necessaria la formazione di officine, Marx ed Engels hanno anche notato la necessità di artigiani nei locali del mercato comune per la vendita di merci e la necessità di proteggere la proprietà comune degli artigiani; Funzione principale officine - stabilire il controllo sulla produzione e vendita di prodotti artigianali. L'unificazione degli artigiani in officine era dovuta al livello di sviluppo delle forze produttive raggiunto in quel momento e all'intera struttura feudale della società. Il modello per l'organizzazione delle corporazioni era in parte anche la struttura del marchio comunale rurale.

Gli artigiani riuniti in corporazioni erano produttori diretti e proprietari dei mezzi di produzione. Ognuno di loro ha lavorato nel proprio laboratorio separato, con i propri strumenti e materie prime. Egli "si unì ai suoi mezzi di produzione", nelle parole di Marx, "come una chiocciola con un guscio". Il mestiere, di regola, veniva ereditato. Molte generazioni di artigiani lavoravano con gli stessi strumenti e nel come i loro nonni e bisnonni. All'interno della bottega artigianale non vi era quasi alcuna divisione del lavoro. Si attuava evidenziando nuove specialità artigianali, che prendevano forma sotto forma di laboratori separati, il cui numero aumentava con il crescita della divisione del lavoro In molte città c'erano dozzine di officine e nelle più grandi anche centinaia.

L'artigiano era solitamente assistito nel suo lavoro dalla sua famiglia. Spesso lavoravano con lui uno o due apprendisti e uno o più apprendisti. Ma solo il maestro, proprietario della bottega artigiana, faceva parte della corporazione. Una delle funzioni importanti della bottega era quella di regolare il rapporto dei maestri con gli apprendisti e gli apprendisti. Maestro, apprendista e apprendista si trovavano a diversi livelli della gerarchia del negozio. Il passaggio preliminare dei due gradini inferiori era obbligatorio per chiunque volesse entrare a far parte della corporazione e diventarne membro. Nel primo periodo di sviluppo dei laboratori, ogni studente potrebbe diventare un apprendista in pochi anni e un apprendista potrebbe diventare un maestro. Nella maggior parte delle città, l'appartenenza a una corporazione era un prerequisito per l'esercizio di un mestiere, cioè per questo tipo di mestiere era stabilito un monopolio di corporazione. In Germania si chiamava Zunftzwang - coercizione della gilda. Ciò eliminava la possibilità di concorrenza di artigiani non facenti parte della bottega, che, nelle condizioni di un mercato allora molto ristretto e di una domanda relativamente insignificante, era pericolosa per molti produttori.

I membri di ogni workshop erano interessati a garantire che i loro prodotti fossero venduti senza ostacoli. Pertanto, il negozio regolava rigorosamente la produzione e, attraverso funzionari di negozio appositamente eletti, assicurava che ogni capogruppo del negozio producesse prodotti di un certo tipo e qualità. Il laboratorio prescriveva, ad esempio, che larghezza e colore doveva essere il tessuto, quanti fili dovevano esserci nell'ordito, quali strumenti e materiali dovevano essere usati, ecc. Il regolamento di produzione serviva anche ad altri scopi: essere un'associazione di piccoli produttori di merci, il laboratorio seguiva con zelo in modo che la produzione di tutti i suoi membri conservasse un piccolo carattere, in modo che nessuno di loro costringesse altri artigiani a uscire dal mercato rilasciando più prodotti. A tal fine, i contratti di negozio limitavano rigorosamente il numero di apprendisti e apprendisti che un maestro poteva avere, vietavano il lavoro notturno e nei giorni festivi, limitavano il numero di macchine su cui un artigiano poteva lavorare, regolamentavano le scorte di materie prime, i prezzi per l'artigianato, ecc.. P.

L'organizzazione corporativa dell'artigianato nelle città era una delle manifestazioni della loro natura feudale: "... la struttura feudale della proprietà terriera nelle città corrispondeva alla proprietà corporativa, all'organizzazione feudale dell'artigianato". Tale organizzazione ha creato nella società medievale le condizioni più favorevoli per lo sviluppo delle forze produttive, la produzione di merci nelle città fino a un certo tempo. Come parte della produzione in officina, è stato possibile ulteriori sviluppi e l'approfondimento della divisione sociale del lavoro sotto forma di assegnazione di sempre più laboratori artigianali. Il sistema delle corporazioni ha contribuito all'ampliamento della gamma e al miglioramento della qualità dei manufatti. In questo primo periodo della loro esistenza, le corporazioni contribuirono ad un graduale, seppur lento, miglioramento degli strumenti e delle abilità artigianali.

Pertanto, fino a circa la fine del XIV - inizio del XV secolo. le corporazioni nell'Europa occidentale hanno svolto un ruolo progressista. Proteggevano gli artigiani dall'eccessivo sfruttamento da parte dei feudatari, con il mercato ristrettissimo dell'epoca, assicuravano l'esistenza di piccoli produttori urbani, addolcendo la concorrenza tra loro e proteggendoli dalla concorrenza degli artigiani rurali che arrivavano nelle città .

Così, durante il periodo d'oro del modo di produzione feudale, come notava K. Marx, «i privilegi, l'istituzione di officine e corporazioni, l'intero regime di regolamentazione medievale erano relazioni pubbliche, che corrispondeva solo alle forze produttive acquisite e all'ordine sociale preesistente da cui queste istituzioni sono emerse.

L'organizzazione della corporazione non si limitava all'attuazione delle sue più importanti funzioni socio-economiche, ma copriva tutti gli aspetti della vita di un artigiano urbano. Le corporazioni giocarono un ruolo importante nell'unire i cittadini per combattere contro i feudatari e poi contro il governo del patriziato. L'officina era un'organizzazione militare che partecipava alla protezione della città e fungeva da unità di combattimento separata in caso di guerra. La bottega aveva un suo “santo”, di cui celebrava il giorno, le sue chiese o cappelle, essendo una sorta di organizzazione religiosa. La gilda era anche un'organizzazione di mutuo soccorso di artigiani che forniva assistenza ai suoi membri bisognosi e alle loro famiglie in caso di malattia o morte di un membro della gilda.

Il sistema delle corporazioni nell'Europa medievale non era ancora universale. In un certo numero di paesi era relativamente raro e non raggiungeva ovunque la sua forma finale. Insieme ad esso, in alcuni paesi esisteva un cosiddetto "free craft" (ad esempio, nel sud della Francia e in alcune altre aree). Ma anche in quelle città dove dominava il "libero artigianato" c'era una regolamentazione della produzione e la tutela del monopolio degli artigiani urbani, attuata dai governi locali.

La lotta delle botteghe con il patriziato urbano

La lotta delle città con i feudatari portò nella stragrande maggioranza dei casi al trasferimento, in un modo o nell'altro, dell'amministrazione urbana nelle mani dei cittadini. Ma nelle città a questo punto c'era già una notevole stratificazione sociale. Pertanto, sebbene la lotta contro i feudatari fosse condotta dalle forze di tutti i cittadini, di solito erano i vertici della popolazione urbana a utilizzarne i risultati: proprietari di case, proprietari terrieri, anche di tipo feudale, usurai, ricchi commercianti all'ingrosso impegnati nel commercio di transito.

Questo strato privilegiato superiore era un gruppo ristretto e chiuso - un'aristocrazia urbana ereditaria (patriziato), che a malapena ammetteva nuovi membri nel suo ambiente. Il consiglio comunale, il capo della città, nonché il collegio giudiziario cittadino (scheffens, eshevens, scabins) erano scelti solo tra le persone appartenenti al patriziato. L'intera amministrazione comunale, i tribunali e le finanze, comprese le tasse, erano nelle mani dell'élite cittadina, usata nei loro interessi ea scapito degli interessi delle larghe masse della popolazione commerciale e artigianale della città.

Ma quando l'artigianato si sviluppò e il significato delle officine si rafforzò, artigiani, piccoli mercanti e poveri urbani entrarono in lotta con il patriziato urbano per il potere nella città. Nei secoli XIII-XV. questa lotta si svolse in quasi tutti i paesi dell'Europa medievale e assunse spesso un carattere molto acuto, fino a rivolte armate. In alcune città in cui la produzione artigianale era molto sviluppata, le corporazioni vinsero (ad esempio a Colonia, Augusta e Firenze). In altri, dove il commercio su larga scala ei mercanti svolgevano il ruolo di primo piano, l'élite urbana emerse vittoriosa dalla lotta (questo fu il caso, ad esempio, di Amburgo, Lubecca, Rostock e altre città della Lega Anseatica). Ma anche dove vinsero le corporazioni, la gestione della città non divenne veramente democratica, poiché i vertici facoltosi delle corporazioni più influenti si unirono dopo la loro vittoria con parte del patriziato e stabilirono una nuova amministrazione oligarchica che agiva nell'interesse dei più ricchi cittadini.

L'inizio della decomposizione del sistema delle gilde

Nei secoli XIV-XV. il ruolo delle officine è cambiato in molti modi. Il loro conservatorismo e routine, il desiderio di preservare e perpetuare piccola produzione, metodi e strumenti tradizionali, per evitare miglioramenti tecnici per timore della concorrenza, hanno trasformato le officine in un freno al progresso tecnico e all'ulteriore crescita della produzione.

Tuttavia, con la crescita delle forze produttive e l'espansione del mercato interno ed estero, la concorrenza tra i singoli artigiani all'interno della bottega cresceva sempre di più. I singoli artigiani, contrariamente agli statuti delle corporazioni, hanno ampliato la loro produzione, la proprietà e la disuguaglianza sociale sviluppate nelle corporazioni. I titolari di laboratori più grandi iniziarono ad esercitarsi nel cedere il lavoro agli artigiani più poveri, fornendo loro materie prime o semilavorati e ricevendo prodotti finiti. Dall'ambiente della massa precedentemente unificata di piccoli artigiani e mercanti, emerse gradualmente una ricca élite di corporazioni, sfruttando piccoli artigiani - produttori diretti.

La stratificazione all'interno dell'artigianato delle corporazioni trovò espressione nella divisione delle corporazioni in corporazioni più prospere e ricche ("senior" o "grandi") e più povere ("junior" o "piccole"). Tale divisione avveniva, innanzitutto, nelle città più grandi: a Firenze, Perugia, Londra, Bristol, Parigi, Basilea, ecc. Le officine "senior", economicamente più forti, stabilirono il loro predominio su quelle "più giovani", esponendole allo sfruttamento. Ciò a volte portava alla perdita dell'indipendenza economica da parte dei membri delle corporazioni minori e la loro posizione effettiva si trasformava in lavoratori assunti.

La posizione di apprendisti e apprendisti; la loro lotta con i padroni

Nel tempo, anche apprendisti e apprendisti sono caduti nella posizione di sfruttati. Ciò era dovuto al fatto che l'artigianato medievale, basato sul lavoro manuale, richiedeva molto tempo per essere appreso. In diversi mestieri e laboratori, questo periodo variava da 2 a 7 anni e in alcuni laboratori raggiungeva i 10-12 anni. In tali condizioni, il maestro poteva utilizzare per lunghissimo tempo il lavoro gratuito del suo allievo già sufficientemente qualificato.

Anche i maestri delle corporazioni sfruttavano gli apprendisti. La durata della loro giornata lavorativa era generalmente molto lunga: 14-16 e talvolta 18 ore. Gli apprendisti furono giudicati dal tribunale della corporazione, in cui sedevano di nuovo i maestri. I laboratori controllavano la vita di apprendisti e studenti, il loro passatempo, le spese, le conoscenze. Nei secoli XIV-XV, quando iniziò il declino e il decadimento del mestiere di corporazione, lo sfruttamento di apprendisti e apprendisti si intensificò notevolmente e, soprattutto, acquisì un carattere praticamente permanente. Nel periodo iniziale dell'esistenza del sistema corporativo, un apprendista, dopo aver superato l'apprendistato e diventare apprendista, e poi aver lavorato per un po' di tempo presso un maestro e aver accumulato una piccola somma di denaro, poteva aspettarsi di diventare un maestro. Ora, invece, l'accesso al posto di maestro per apprendisti e apprendisti era di fatto chiuso. Nel tentativo di difendere i loro privilegi di fronte alla crescente concorrenza, i maestri iniziarono a porre loro ogni sorta di ostacolo su questa strada.

Inizia la cosiddetta chiusura dei laboratori, il titolo di maestro diventa praticamente accessibile ad apprendisti e apprendisti solo se stretti parenti dei maestri. Altri, per ricevere il titolo di maestro, hanno dovuto pagare una quota di iscrizione molto elevata alla cassa del laboratorio, eseguire lavori esemplari - un "capolavoro" - con materiale costoso, organizzare un trattamento costoso per i membri del laboratorio, ecc. Gli apprendisti si sono così trasformati in "eterni apprendisti", cioè infatti, lavoratori assunti.

Per proteggere i loro interessi, creano organizzazioni speciali - "confraternite", "compagni", che sono unioni e organizzazioni di mutuo soccorso per combattere i capi delle gilde. Nella lotta contro di loro, gli apprendisti avanzano richieste economiche, cercano promozione salari e accorciare la giornata lavorativa. Per raggiungere il loro obiettivo ricorrono a forme così acute di lotta di classe come scioperi e boicottaggi contro i padroni più odiati.

Apprendisti e apprendisti costituivano la parte più organizzata e avanzata di un'area abbastanza vasta nelle città dei secoli XIV-XV. strato di dipendenti. Comprendeva anche lavoratori a giornata non appartenenti alle corporazioni, vari tipi di lavoratori non organizzati, i cui ranghi venivano costantemente reintegrati da contadini che arrivavano nelle città che avevano perso le loro terre, così come membri impoveriti delle corporazioni - piccoli artigiani. Questi ultimi, diventando dipendenti dai ricchi maestri, differivano dagli apprendisti solo per il fatto che lavoravano a casa. Non essendo una classe operaia nel senso moderno del termine, questo ceto era già un elemento del pre-proletariato, che si formò pienamente in seguito, nel periodo di sviluppo diffuso e diffuso della manifattura.

Con lo sviluppo e l'aggravarsi delle contraddizioni sociali all'interno della città medievale, le fasce sfruttate della popolazione urbana iniziarono a opporsi apertamente all'élite urbana al potere, che ora in molte città comprendeva, insieme al patriziato, l'aristocrazia corporativa. Questa lotta includeva anche lo strato più basso della popolazione urbana senza diritti: persone private di determinate occupazioni e di residenza permanente, elementi declassati che erano al di fuori della struttura feudale - costituivano la plebe urbana.

Nei secoli XIV-XV. gli strati più bassi della popolazione urbana sollevano rivolte contro l'oligarchia urbana e l'élite delle corporazioni in alcune città dell'Europa occidentale - a Firenze, Perugia, Siena, Colonia, ecc. In queste rivolte, che furono le manifestazioni più acute delle contraddizioni sociali all'interno della città medievale, lavoratori assunti.

Così, nella lotta sociale che si svolse nelle città medievali dell'Europa occidentale, si possono distinguere tre fasi principali. Dapprima l'intera massa dei cittadini si batteva contro i feudatari per la liberazione delle città dal loro potere. Poi le corporazioni hanno intrapreso una lotta con il patriziato urbano. Più tardi, si sviluppò la lotta dei plebei urbani contro i ricchi artigiani e mercanti che li sfruttavano e li opprimevano, nonché contro l'oligarchia urbana.

La formazione e la crescita della classe urbana

Nel processo di sviluppo urbano, la crescita delle corporazioni artigiane e mercantili, la lotta dei cittadini contro i feudatari e le conflitti sociali in mezzo a loro nell'Europa feudale, uno speciale tenuta medievale cittadini.

In termini economici, il nuovo feudo era in qualche modo connesso con le attività artigianali e commerciali, con la proprietà, in contrasto con altri tipi di proprietà sotto il feudalesimo, "basata solo sul lavoro e sul cambio". In termini politici e legali, tutti i membri di questa classe godevano di una serie di privilegi e libertà specifici (libertà personale, giurisdizione del tribunale cittadino, partecipazione alla milizia cittadina), che costituivano lo status di cittadino a pieno titolo. Inizialmente, la tenuta urbana è stata identificata con il concetto di "borghesi", quando la parola "borghese" in alcuni paesi europei indicava tutti i residenti urbani (dal tedesco "burg" - la città da cui il latino medievale "bur-gensis " deriva da, e dal termine francese "borghesia", proveniente dal medioevo e dapprima significato "cittadino"). In termini di proprietà e status sociale, il patrimonio urbano del Medioevo non era unificato. Al suo interno esisteva, da un lato, il patriziato urbano, dall'altro uno strato di ricchi mercanti e artigiani e, infine, i plebei urbani. Con lo sviluppo di questa stratificazione nelle città, il termine "borghese" ha gradualmente cambiato significato. Già nei secoli XII-XIII. iniziò ad essere usato solo per designare "a tutti gli effetti", i cittadini più ricchi, tra i quali i rappresentanti della plebe, eliminati dal governo cittadino, non potevano cadere. Nei secoli XIV - XV. questo termine indicava solitamente solo gli strati commerciali e artigianali ricchi e prosperi della città, da cui in seguito crebbero i primi elementi della borghesia.

La popolazione delle città occupate posto speciale nella vita socio-politica della società feudale. Spesso agiva come un'unica forza nella lotta contro i feudatari (a volte in alleanza con il re). Successivamente, la tenuta urbana iniziò a svolgere un ruolo di primo piano nelle assemblee rappresentative della proprietà.

Pertanto, gli abitanti delle città medievali non costituivano un ceto unico o uno strato socialmente monolitico, ma erano costituiti come un feudo. La loro disunione è stata rafforzata dal predominio del sistema corporativo all'interno delle città. Il predominio degli interessi locali in ciascuna città, a volte intensificato dalla rivalità commerciale tra le città, ha anche impedito le loro azioni congiunte come proprietà su scala nazionale.

Sviluppo del commercio e del credito nell'Europa occidentale

La crescita delle città nell'Europa occidentale contribuì nei secoli XI-XV. notevole sviluppo del commercio interno ed estero. Le città, anche di piccole dimensioni, hanno formato prima di tutto il mercato locale, dove si è svolto lo scambio con il distretto rurale, sono state poste le basi per la formazione di un mercato interno unico.

Ma nel periodo del feudalesimo sviluppato, il commercio di transito a lunga distanza ha continuato a svolgere un ruolo più importante in termini di volume e valore dei prodotti venduti, svolto principalmente da mercanti non legati alla produzione.

Nei secoli XIII-XV. tale commercio interregionale in Europa si è concentrato principalmente in due aree. Uno di questi era il Mediterraneo, che fungeva da collegamento negli scambi commerciali dei paesi dell'Europa occidentale - Spagna, Francia meridionale e centrale, Italia - tra loro, nonché con Bisanzio e i paesi dell'Est. Dal XII al XIII secolo, soprattutto in connessione con crociate, il primato in questo commercio dai Bizantini e dagli Arabi passò ai mercanti di Genova e Venezia, Marsiglia e Barcellona. I principali oggetti di scambio qui erano oggetti di lusso esportati dall'Oriente, spezie e, in una certa misura, vino; Oltre ad altre merci, anche gli schiavi venivano esportati in Oriente.

Un'altra area del commercio europeo copriva il Mar Baltico e il Mare del Nord. Vi hanno preso parte le regioni nord-occidentali della Russia (soprattutto Novgorod, Pskov e Polotsk), gli stati baltici (Riga), la Germania settentrionale, i paesi scandinavi, le Fiandre, il Brabante e i Paesi Bassi settentrionali, la Francia settentrionale e l'Inghilterra. In questa zona si commerciavano beni di consumo: principalmente pesce, sale, pellicce, lana, stoffa, lino, canapa, cera, resina, legname (soprattutto di navi), e dal XV secolo. - pane.

I collegamenti tra queste due aree di commercio internazionale avvenivano lungo la rotta commerciale, che passava attraverso i passi alpini, e poi lungo il Reno, dove c'erano molte grandi città coinvolte in questo commercio di transito. Un ruolo importante nel commercio, compreso il commercio internazionale, è stato svolto dalle fiere, che hanno ricevuto ampio utilizzo in Francia, Italia, Germania, Inghilterra già nei secoli XI-XII. Qui si svolgeva il commercio all'ingrosso di merci ad alta richiesta: lana, pelle, stoffa, tessuti di lino, metalli e prodotti da essi, grano. Alle fiere nella contea francese della Champagne nei secoli XII-XIII, che durarono quasi tutto l'anno incontrato mercanti di molti paesi europei. Veneziani e genovesi vi consegnavano costosi prodotti orientali. Mercanti fiamminghi e mercanti da Firenze portavano stoffe ben vestite, mercanti dalla Germania - lino, mercanti cechi - dall'Inghilterra venivano consegnati prodotti di stoffa, pelle e metallo, lana, stagno, piombo e ferro. Nei secoli XIV-XV. Bruges (Fiandre) divenne il principale centro del commercio equo europeo.

La portata dell'allora commercio non va esagerata: esso era ostacolato dal predominio dell'agricoltura di sussistenza nelle campagne, oltre che dall'illegalità dei feudatari e dalla frammentazione feudale. Dazi e requisizioni di ogni genere venivano riscossi dai mercanti quando si spostavano dai possedimenti di un signore alle terre di un altro, quando si attraversavano ponti e persino guadi di fiumi, quando si viaggiava lungo un fiume che scorreva nei possedimenti dell'uno o dell'altro signore.

I più nobili cavalieri e persino i re non si fermarono prima che i ladri attaccassero le carovane mercantili. Tuttavia, la graduale crescita dei rapporti e degli scambi merce-moneta ha creato la possibilità dell'accumulazione di capitale monetario nelle mani di individui- in particolare commercianti e usurai. L'accumulo di fondi era facilitato anche dalle operazioni di cambio di denaro, necessarie nel medioevo per l'infinita varietà di sistemi monetari e di unità monetarie, poiché il denaro era coniato non solo da imperatori e re, ma anche da tutti i più o meno in vista signori e vescovi, ma anche grandi città.