Désignation des éléments sur le schéma selon GOST. Règles générales pour la construction d'un coin

Télécharger le document

SYSTÈME UNIFIÉ DE DOCUMENTATION DE CONCEPTION

DÉSIGNATIONS GRAPHIQUES CONDITIONNELLES DANS LES SCHÉMAS.

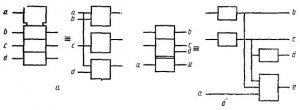

ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

GOST 2.743-91

GOSSTANDART DE RUSSIE

Moscou - 1992

NORME D'ÉTAT DE L'UNION DE LA SSR

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Élément de technologie numérique (ci-après - élément) - un microcircuit numérique ou à microprocesseur, son élément ou composant ; micro-assemblage numérique, son élément ou composant. Définitions des microcircuits numériques et à microprocesseur, de leurs éléments et composants - selon GOST 17021, définitions d'un micro-assemblage numérique, de son élément ou composant - selon GOST 26975.

Noter. Les éléments de la technologie numérique comprennent conditionnellement des éléments qui ne sont pas destinés à convertir et à traiter des signaux qui changent selon la loi d'une fonction discrète, mais qui sont utilisés dans des circuits logiques, par exemple un condensateur, un générateur, etc.

1.2. Lors de la construction de l'UGO, les symboles « 0 » et « 1 » sont utilisés pour identifier deux états logiques « 0 logique » et « 1 logique » (Annexe 1).

2. RÈGLES DE CONSTRUCTION DES ÉLÉMENTS HUGO

2.1. Règles générales de construction d'UGO

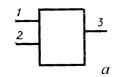

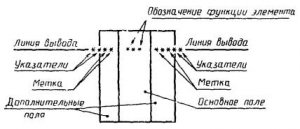

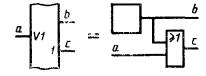

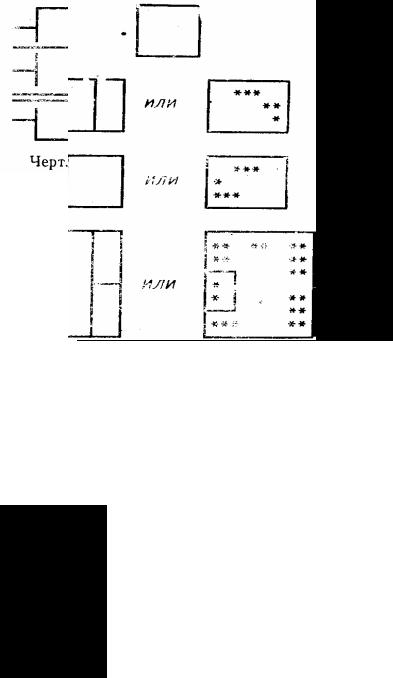

2.1.1. L'UGO de l'élément a la forme d'un rectangle, auquel sont apportées les lignes de conclusions. L'UGO d'un élément peut contenir trois champs : le principal et deux supplémentaires, qui sont situés à gauche et à droite du principal (Fig. 1).

Noter. En plus des champs principaux et supplémentaires de l'élément UGO, il peut également contenir un circuit d'une unité de commande commune et un circuit d'un élément de sortie commun (annexe 2).

2.1.2. Dans la première ligne du champ principal de l'UGO, la désignation de la fonction remplie par l'élément est placée. Les lignes suivantes du champ principal contiennent des informations selon GOST 2.708.

Noter. Il est permis de mettre des informations dans le champ principal à partir de la première position de la ligne, si cela ne conduit pas à une ambiguïté dans la compréhension.

Des champs supplémentaires contiennent des informations sur les affectations de broches (étiquettes de broches, pointeurs).

Il est permis de poser des pointeurs sur les lignes de sortie du circuit UGO, ainsi qu'entre la ligne de sortie et le circuit UGO.

2.1.3. UGO peut être composé uniquement du champ principal (tableau 1, élément 1) ou du champ principal et d'un champ supplémentaire, qui est situé à droite (tableau 1, élément 2) ou à gauche (tableau 1, élément 3) de le principal, ainsi que du champ principal et de deux autres (tableau 1, point 4).

Il est permis de diviser des champs supplémentaires en zones séparées par une ligne horizontale.

Les champs principaux et supplémentaires ne doivent pas être séparés par une ligne. Dans le même temps, la distance entre les désignations alphabétiques, numériques ou alphanumériques placées dans les champs principaux et supplémentaires est déterminée par la compréhension sans ambiguïté de chaque désignation, et pour les désignations placées sur une ligne, il doit y avoir au moins deux lettres (chiffres, signes ) qui font ces désignations.

Tableau 1

2. Les éléments représentés de manière combinée peuvent être séparés graphiquement par des lignes de communication, tandis que la distance entre les extrémités des lignes de contour UGO et les lignes de communication doit être d'au moins 1 mm (Fig. 2).

2.1.4. Les sorties des éléments sont divisées en entrées, sorties, sorties bidirectionnelles et sorties qui ne véhiculent pas d'informations logiques.

Les entrées de l'élément sont représentées sur le côté gauche de l'UGO, les sorties - avec côté droit UGO. Les conclusions bidirectionnelles et les conclusions qui ne contiennent pas d'informations logiques sont représentées sur le côté droit ou gauche de l'UGO.

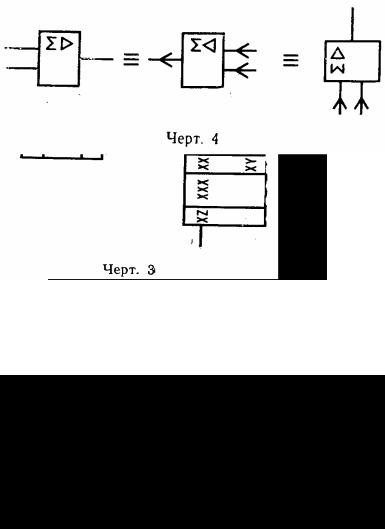

Noter. Avec les orientations UGO, lorsque les entrées sont à droite ou en bas, et les sorties à gauche ou en haut, il faut mettre des flèches sur les lignes de sortie (connexion) indiquant le sens de propagation de l'information, tandis que la désignation de l'élément la fonction doit correspondre à celle indiquée sur la Fig. 4.

2.1.7. Les dimensions de l'UGO déterminent :

la taille:

nombre de lignes de sortie ;

nombre d'intervalles ;

nombre de lignes d'informations dans les champs principaux et supplémentaires, taille de la police ;

en largeur:

la présence de champs supplémentaires ;

le nombre de caractères placés sur une ligne à l'intérieur de l'UGO (y compris les espaces), la taille de la police.

2.1.8. Les rapports des tailles des désignations de fonctions, des étiquettes et des pointeurs de conclusions dans UGO, ainsi que les distances entre les lignes de conclusions doivent correspondre à ceux donnés en annexe 5.

L'étape de grille minimale M est sélectionnée en fonction des exigences du microfilmage (GOST 13.1.002).

2.1.9. Les inscriptions à l'intérieur de l'UGO sont réalisées dans la police principale selon GOST 2.304.

Lors de l'exécution d'UGO à l'aide de périphériques de sortie d'ordinateur, les polices disponibles dans ceux-ci sont utilisées.

2.2. Désignations des fonctions des éléments

2.2.1. La désignation de fonctions ou d'un ensemble de fonctions (ci-après dénommées fonctions) exercées par un élément est formée de lettres majuscules de l'alphabet latin, de chiffres arabes et de caractères spéciaux écrits sans espaces.

Le nombre de caractères dans la désignation d'une fonction n'est pas limité, cependant, il faut s'efforcer d'atteindre leur nombre minimum tout en maintenant la non-ambiguïté de la compréhension de chaque désignation.

2.2.2. Les désignations des fonctions des éléments sont données dans le tableau. 2.

Tableau 2

|

Nom |

La désignation |

|

2. Calculatrice : |

|

|

section calculatrice |

|

|

appareil informatique |

|

|

3. Calculatrice |

P-Q ou SOUS |

|

4. Diviseur |

|

|

5. Démodulateur |

|

|

6. Démultiplexeur |

|

|

7. Décodeur |

|

|

8. Discriminateur |

|

|

9. Affichage |

|

|

10. Interface périphérique programmable |

|

|

11. Onduleur, répéteur |

|

|

12. Comparateur |

COMP |

|

13. Microprocesseur |

|

|

14, modulateur |

|

|

15. Modificateur |

|

|

16. Mémoire |

|

|

17. Mémoire principale |

|

|

18. Mémoire principale |

|

|

19. Mémoire rapide |

|

|

20. Mémoire premier entré, premier sorti |

|

|

21. Mémoire morte (ROM) : |

|

|

ROM programmable (PROM) |

|

|

PROM avec possibilité de programmation multiple (REPROM) |

|

|

PROM reprogrammable avec effacement ultraviolet (RPROM) |

|

|

22. Mémoire vive (RAM) : |

|

|

RAM statique à accès aléatoire (SRAM) |

|

|

RAM à accès aléatoire dynamique (DRAM) |

|

|

RAM non volatile (ENOZU) |

|

|

23. Dispositif de stockage associatif |

|

|

24. Matrice logique programmable (PLA) |

|

|

25. Convertisseur |

|

|

Remarques: 1. Lettres X Et Oui peut être imputé par les désignations des informations présentées aux entrées et sorties du convertisseur, par exemple : |

|

|

analogique |

|

|

numérique |

# ou ré |

|

binaire |

|

|

décimal |

|

|

décimal binaire |

|

|

octal |

|

|

hexadécimal |

|

|

sept segments |

|

|

Niveau TTL |

|

|

Niveau MOS |

|

|

Niveau ESL |

|

|

2. Les désignations sont autorisées : |

|

|

convertisseur numérique-analogique |

|

|

Convertisseur analogique-numérique |

|

|

26. Émetteur-récepteur de bus |

|

|

27. Processeur |

|

|

Partie processeur |

|

|

28. Inscrivez-vous |

|

|

registre à décalage n-bit |

|

|

29. Additionneur |

S ou SM |

|

30. Compteur : |

|

|

contrer n-bit |

|

|

compteur modulo n |

|

|

31. Déclencheur |

|

|

Gâchette à deux étages |

|

|

Noter. Il est permis de ne pas spécifier la désignation de la fonction lors de l'exécution des déclencheurs UGO |

|

|

32. Multiplicateur |

n ou MPL |

|

33. Amplificateur |

|

|

34. Appareil |

|

|

35. Dispositif arithmétique-logique |

|

|

36. Dispositif de codage prioritaire |

|

|

37. Dispositif de commutation, clé électronique |

|

|

AUTOBUS ou DANS |

|

|

39. Encodeur |

|

|

40. Élément de retard |

|

|

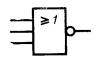

41. Élément logique : |

? n ou >= n |

|

"majorité" |

|

|

"XOR" |

EXOR ou = 1 |

|

"ET logique" |

|

|

Noter. Lors de l'exécution d'UGO à l'aide de périphériques de sortie d'ordinateur, il est permis de désigner la fonction |

|

|

"ET logique" |

|

|

"OU logique" |

|

|

« n seulement n» |

|

|

"impair" |

2k+ 1 ou 2 K + 1 |

|

"parité" |

2k ou 2 K |

|

42. Élément de logique de montage : |

|

|

"montage OU" |

|

|

"montage ET" |

|

|

43. Elément monostable, vibreur simple : |

|

|

avec redémarrage |

|

|

sans redémarrage |

|

|

44. Élément non logique : |

|

|

stabilisateur, désignation générale |

|

|

Régulateur de tension |

|

|

stabilisateur de courant |

|

|

45. Ensembles d'éléments non logiques |

|

|

résistances |

|

|

condensateurs |

|

|

inducteurs |

|

|

diodes avec indication de polarité |

|

|

transistors |

|

|

transformateurs |

|

|

indicateurs |

selon GOST 2.764 |

|

fusibles |

|

|

combiné, par exemple, diode-résistance |

|

|

46. Élément instable, générateur : |

|

|

désignation générale |

|

|

Noter. Si la forme d'onde est évidente, la désignation " g" sans pour autant "". |

|

|

avec démarrage synchronisé |

|

|

avec synchronisation d'arrêt à la fin de l'impulsion |

|

|

avec démarrage et arrêt synchronisés |

|

|

générateur d'ondes carrées |

|

|

générateur d'impulsions continues |

|

|

générateur de rampe |

|

|

générateur d'onde sinusoïdale |

|

|

47. Élément de seuil, hystérésis |

2.2.3. Le signe "*" est placé devant la désignation de la fonction de l'élément, si toutes ses conclusions sont non logiques.

2.2.4. Il est permis d'ajouter à la désignation de la fonction à droite Caractéristiquesélément, par exemple :

Résistance 47 ohms - * R 47.

Le retard de l'élément est indiqué comme indiqué sur la Fig. cinq.

Si les deux retards sont égaux, alors une seule valeur de 10 ns est indiquée.

Remarques

1. Le retard, exprimé en secondes ou en unités basées sur le nombre de mots ou de bits, peut être spécifié aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la boucle UGO de l'élément de retard.

2. Il est permis de spécifier la valeur du délai sous forme de nombre décimal :

3 ou DEL3, tandis que la valeur de l'unité de retard doit être spécifiée dans le champ circuit ou dans les pré-requis techniques

3. Dans l'élément UGO, il est permis d'omettre un espace entre la valeur numérique et l'unité de mesure, par exemple, RAM16K, 10 ns, + 5 V.

2.2.5. S'il est nécessaire de spécifier une fonction complexe d'un élément, une désignation composite (combinée) de la fonction est autorisée.

Par exemple, si un élément remplit plusieurs fonctions, alors la désignation de sa fonction complexe est formée de plusieurs autres notation simple fonctions, tandis que leur séquence est déterminée par la séquence des fonctions exécutées par l'élément :

compteur à quatre chiffres avec décodeur en sortie CTR4DC;

Convertisseur/amplificateur BCD en code à sept segments DCB/7SEG>.

La désignation d'une fonction complexe d'un élément peut également être composée d'une désignation de fonction et d'un libellé de sortie expliquant cette désignation de fonction, le libellé de sortie précédant la désignation de fonction, par exemple :

générateur de transfert rapide CPG;

registre de données DRG;

sélecteur (dispositif de sélection) SELDEV.

2.2.6. Lors de l'utilisation des désignations des fonctions des éléments qui ne sont pas établies par cette norme, elles doivent être expliquées dans le champ du schéma.

2.3. Désignation des bornes des éléments

2.3.1 Les conclusions des éléments sont divisées en informations logiques porteuses et non porteuses.

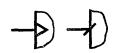

Les conclusions qui portent des informations logiques sont divisées en statique et dynamique, ainsi qu'en directe et inverse.

2.3.2. Sur une sortie statique directe, une variable binaire vaut "1" si le signal sur cette sortie à l'état actif est à l'état "1 logique" (ci-après dénommé LOG1)

Sur la sortie statique inversée, la variable binaire vaut "1" si le signal sur cette sortie à l'état actif est à l'état "0 logique" (ci-après dénommé LOG0

Sur une broche dynamique directe, une variable binaire a la valeur "1" si le signal sur cette broche passe de l'état LOG0 dans un état LOG1 dans la convention logique admise.

Sur une broche dynamique inversée, la variable binaire a la valeur "1" si le signal sur cette broche passe de l'état LOG1 dans un état LOG0 dans la convention logique admise.

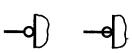

2.3.3 Propriétés des conclusions conformément aux paragraphes. 2.3.1 et 2.3.2 sont indiqués par des pointeurs (tableau 3)

Tableau 3

|

Nom |

La désignation |

|

|

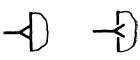

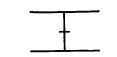

1. Entrée statique directe |

||

|

2. Sortie statique directe |

||

|

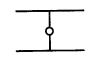

3. Entrée statique inverse |

|

|

|

4. Sortie statique inverse |

|

|

|

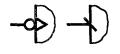

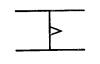

5. Entrée dynamique directe |

|

|

|

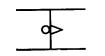

6. Entrée dynamique inverse |

|

|

|

7. Entrée statique avec indicateur de polarité |

|

|

|

8. Sortie statique avec indicateur de polarité |

|

|

|

9. Entrée dynamique avec indicateur de polarité Remarque aux paragraphes. 7 - 9. Les pointeurs sont utilisés lorsque l'état LOG1 correspond à un niveau moins positif. |

|

|

|

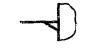

10. Conclusion qui ne contient pas d'informations logiques : |

||

|

illustré à gauche |

|

|

|

illustré à droite |

|

|

Remarques:

1. Le formulaire 1 est préféré.

2. Lors de l'exécution d'UGO à l'aide de périphériques de sortie d'ordinateur, il est permis d'effectuer :

entrée statique inverse, sortie - lettre O;

entrée dynamique directe - symbole > ou / ;

entrée dynamique inverse - symbole< или;

sortie qui ne contient pas d'informations logiques - la lettre X.

2.3.4. Le pointeur des conclusions non logiques n'est pas apposé sur les conclusions de l'élément UGO si le signe "*" de l'élément non logique est placé avant la désignation de sa fonction.

2.3.5. Le but fonctionnel des broches de l'élément est indiqué par des étiquettes de broches.

L'étiquette de sortie est formée de lettres majuscules de l'alphabet latin, de chiffres arabes et (ou) de caractères spéciaux écrits sur une ligne sans espaces.

Le nombre de caractères dans l'étiquette n'est pas limité, mais doit être aussi petit que possible tout en maintenant la compréhension sans ambiguïté de chaque désignation.

Les désignations des étiquettes principales des sorties des éléments sont données dans le tableau. 4.

Tableau 4

|

Nom |

La désignation |

|

ADR ou UNE |

|

|

4. Blocage : |

|

|

5. Blocage du signal de défaut |

|

|

6. Entrée (informations) |

|

|

8. Branchement |

|

|

9. Récupération |

|

|

10. Entrée à deux seuils, entrée d'hystérésis |

|

|

11. Saisie de la demande de stockage associatif |

|

|

12. Entrée de compte à rebours (réduire l'entrée) |

- n ou VERS LE BAS |

|

13. L'entrée de l'opérande sur lequel une ou plusieurs opérations mathématiques sont effectuées |

|

|

Remarques: 1. Paramètre n est remplacé par l'équivalent décimal de ce bit. Si les valeurs de toutes les entrées Рn il y a des degrés de base 2, n peut être remplacé par ordre binaire. |

|

|

2. S'il y a un deuxième opérande, sa désignation est de préférence " Q». |

|

|

14. Entrée de comptage directe (augmentation de l'entrée) |

+ P ou EN HAUT. |

|

Remarque au paragraphe 12, 14. Paramètre n doit être remplacé par la valeur par laquelle le contenu du compteur est incrémenté ou décrémenté |

|

|

15. Une entrée qui fait passer l'état de sortie de l'élément à un autre à chaque fois qu'il prend un état LOG1 |

|

|

16. Entrées du comparateur numérique : |

|

|

17. Choix (sélection) |

SEL ou SE |

|

18. Sélection d'adresse : |

|

|

19. Sélection de cristal, accès à la mémoire |

|

|

20. Conclusion (des informations) |

|

|

21. Sortie bidirectionnelle |

< >ou " |

|

22. La sortie est libre (n'ayant pas de connexion interne dans l'élément) |

|

|

23. Sortie en mode fixe (état) |

|

|

24. Une sortie dont le changement d'état est retardé jusqu'à ce que le signal qui a provoqué le changement revienne à son niveau d'origine. |

|

|

25. Sortie ouverte (par exemple, sortie collecteur ouvert, sortie émetteur ouvert) |

|

|

26. Quitter type H ouvert(par exemple collecteur ouvert p-n-p n-p-n transistor, drain ouvert R canal, open source N canal) |

|

|

27. Quitter type L ouvert(par exemple collecteur ouvert n-p-n transistor, émetteur ouvert p-n-p transistor, source ouverte R caniveau, vidange à ciel ouvert N canal) |

|

|

28 Sortie à trois états |

|

|

Noter. Lors de l'exécution de la documentation de conception à l'aide d'un périphérique de sortie informatique, la désignation est autorisée |

|

|

29. Le stockage associatif compare la sortie |

|

|

30. Sortie du comparateur numérique : |

|

|

* > * ou * > |

|

|

* < * или * < |

|

|

*=* ou *= |

|

|

Noter. Le signe "*" doit être remplacé par des désignations d'opérandes (clause 13) |

|

|

31. Génération |

|

|

32. Prêt |

|

|

33. Un groupe de conclusions combinées à l'intérieur d'un élément : |

|

|

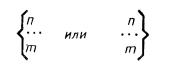

34. Regroupement des bits d'une entrée ou d'une sortie multi-bits |

|

|

Noter. n ... m sont remplacés par des équivalents décimaux de signification réelle ou un exposant binaire. Valeurs intermédiaires entre n Et m peut être omis |

|

|

35. Liens de regroupement : |

|

|

weekend |

|

|

Noter. La désignation est utilisée lorsqu'il est nécessaire d'indiquer que plusieurs sorties sont utilisées pour transmettre la même information. |

|

|

36. Données : |

|

|

weekend |

|

|

consécutif |

|

|

Noter. Pour les périphériques de stockage, les désignations suivantes sont autorisées : |

|

|

informations d'entrée |

|

|

imprimer |

|

|

38. Retard |

|

|

39. Double retard |

|

|

entrée acceptant un prêt |

|

|

sortie de prêt |

|

|

constitution de prêt |

|

|

prolongation de prêt |

|

|

41. Occupé |

|

|

42. Écrire (commande d'enregistrement) |

|

|

KEQ ou QR |

|

|

46. Imitation |

|

|

47. Inverser (négation) |

|

|

48. Instruction, commandement |

|

|

49. Accusé de réception |

|

|

51. Commutation (électronique) |

|

|

53. Corrigé |

|

|

54. "0 logique" |

LOGO ou LOG0 |

|

55. "1 logique" |

|

|

56. Masque, déguisement |

|

|

57. Marqueur |

|

|

58. Multiplexage |

|

|

59. impair |

|

|

60. Attendre |

ATTENDRE ou poids |

|

61. Opération |

|

|

62. Arrêtez |

|

|

65. Nettoyage |

|

|

66. Erreur |

SE TROMPER ou Urgences |

|

Mot d'erreur |

|

|

67. Transfert |

|

|

68. Transfert : |

|

|

entrée réception report |

|

|

transporter la sortie de propagation |

|

|

formation de transfert |

|

|

porter la propagation |

|

|

69. Débordement |

|

|

70. Accusé de réception |

|

|

71. Poste |

|

|

72. Interruption : |

|

|

confirmation d'interruption |

|

|

interruption programmable |

|

|

74. Priorité |

IRP ou RP |

|

75. Suite |

|

|

76. Commencer, commencer |

DÉMARRER ou ST |

|

77. Travail |

|

|

78. Résolution |

|

|

79. Autorisation pour le passage des impulsions, le fonctionnement du circuit |

|

|

80. Résolution de l'état tiers |

FR ou E ? |

|

Noter. Lors de l'exécution d'UGO à l'aide de périphériques de sortie d'ordinateur, la désignation est autorisée |

|

|

M ou MO |

|

|

82. Résultat zéro |

|

|

remise à zéro |

RES ou R |

|

de gauche à droite et de haut en bas (du chiffre le moins significatif au plus significatif) |

|

|

de droite à gauche ou de bas en haut (du chiffre le plus significatif au plus jeune) |

|

|

Noter. Paramètre n doit être remplacé par la valeur réelle des positions vers lesquelles le décalage se produit. À n= 1 cette valeur peut être omise. |

|

|

gauche ou droite |

|

|

85. Synchronisation |

SYNCHRONISER ou SYN |

|

86. État |

|

|

87. Moyen |

|

|

88. Stroboscope (signal d'échantillonnage) |

STR ou ST |

|

une entrée qui spécifie le contenu de l'élément |

|

|

sortie indiquant le contenu de l'élément |

|

|

Noter. Le signe "*" doit être remplacé par la valeur du contenu de l'élément |

|

|

90. Lecture (lecture) |

|

|

CL ou CLK |

|

|

92. Gestion |

|

|

93. État |

|

|

94. Réglez sur "1" |

|

|

95. Réglage de la bascule JK : |

|

|

à l'état LOG1 (entrée J) |

|

|

à l'état LOG0 (entrée K) |

|

|

96. Fonction |

|

|

97. Parité |

2.3.6. La désignation des étiquettes principales indiquant le but fonctionnel des conclusions qui ne contiennent pas d'informations logiques est donnée dans le tableau. cinq.

Tableau 5

|

Nom |

La désignation |

|

1. Sortie d'alimentation de la source de tension |

|

|

Remarques: |

|

|

1. Lors de l'exécution d'UGO à l'aide de périphériques de sortie d'ordinateur, la désignation est autorisée |

|

|

2. Désignation autorisée |

|

|

3. La tension d'alimentation nominale est apposée à côté de l'UGO au-dessus de la ligne de sortie ou à côté de celle-ci, par exemple |

|

|

Il est permis de noter la tension nominale à l'intérieur de l'UGO au lieu de l'étiquette de sortie, par exemple |

|

|

4. Avant l'étiquette de sortie, il est permis de déposer des informations explicatives, par exemple : |

|

|

numéro de série; |

|

|

indicateur de puissance de la partie numérique de l'élément ; |

|

|

indicateur de puissance de la partie analogique |

|

|

2. Borne commune, masse, corps |

|

|

Remarques: |

|

|

1. La désignation est autorisée. |

|

|

2. Avant l'étiquette de sortie, il est permis de mettre le pointeur de la sortie commune de la partie numérique et le pointeur de la sortie commune de la partie analogique |

|

|

Remarques: |

|

|

1. Au lieu de la désignation " je» vous pouvez noter sa valeur, par exemple |

|

|

2. Il est permis de mettre un numéro de série avant l'étiquette de sortie, par exemple |

|

|

4. Conclusion pour connecter un condensateur |

|

|

5. Borne pour connecter une résistance |

|

|

6. Conclusion pour la connexion de l'inductance |

|

|

7. Conclusion pour connecter un résonateur à quartz |

|

|

8. Bornes FET : |

|

|

une source |

|

|

9. Conclusion n-p-n Et p-n-p transistor: |

|

|

collectionneur |

|

|

émetteur n-p-n transistor |

|

|

émetteur p-n-p transistor |

|

2.3.7. S'il est nécessaire de spécifier une fonction complexe des broches, il est permis de construire une étiquette composite formée à partir des étiquettes principales, alors qu'il est recommandé de suivre l'ordre inverse de fixation des étiquettes, par exemple :

lire l'adresse RDA;

octet de données DBY;

sélection d'octets BYSEL.

Pour indiquer une étiquette de sortie qui a deux fonctions à tour de rôle, ces fonctions sont indiquées par une barre oblique, par exemple :

entrée sortie je/O;

écrire lire WR/DR;

contrôle/données C/ré.

Remarques:

1. L'ordre des étiquettes détermine le niveau logique du signal de validation : la première fonction est exécutée lorsque LOG1, le deuxième - à LOG0.

2. L'ordre des étiquettes des sorties qui ne transportent pas d'informations logiques est arbitraire.

3. Lors de l'exécution de l'UGO d'un élément doté de deux ports pour recevoir et transmettre des informations : MAIS Et DANS, étiquette de sortie MAIS/DANS signifie l'autorisation de recevoir des informations sur le port MAIS et transfert d'informations par le port DANS au niveau logique du signal sur cette broche, égal à LOG1.

2.3.8. En tant qu'étiquettes de broches, il est permis d'utiliser les désignations des fonctions indiquées dans le tableau. 2, par exemple :

Comparaison COMP;

le résultat d'une opération de soustraction P-Q.

Il est également permis de composer une étiquette de sortie complexe à partir d'une désignation de fonction et d'une étiquette de sortie, tandis que l'ordre direct de leur attachement est recommandé, par exemple :

lecture de mémoire GDR.

2.3.9. Lors de l'affichage d'une fonction composée ou d'un libellé de sortie, il est permis de l'exécuter sur deux lignes - l'une sous l'autre, par exemple :

RAM; DOUT.

2.3.10. S'il est nécessaire de représenter une sortie libre dans l'UGO (n'ayant aucune connexion à l'intérieur de l'élément), elle doit alors avoir un pointeur de sortie qui ne porte pas d'informations logiques et avoir l'étiquette de sortie " NC».

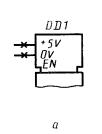

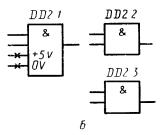

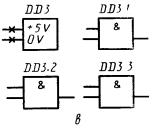

2.3.11. Les sorties d'alimentation des éléments sont données soit sous forme d'informations textuelles dans le champ libre du circuit, soit de l'une des manières illustrées à la Fig. 6.

|

Sorties de puissance dans l'unité de commande commune CI DD1 |

Prises de courant dans l'un des éléments CI DD2, représenté de manière éclatée |

Broches d'alimentation CI DD3 dans un circuit séparé |

|

|

|

|

Noter. Dans un ensemble de documentation de conception, il est permis d'utiliser soit les méthodes illustrées à la Fig. 6 mais et 6 b ou en enfer. 6 mais et 6 dans.

2.3.12. La numérotation des sorties des éléments est donnée au-dessus de leur ligne de sortie à gauche pour les entrées ou à droite pour les sorties du circuit UGO ou de l'indicateur de sortie - le cas échéant.

Noter. Il est permis de donner la numérotation des sorties des éléments dans la rupture de la ligne de sortie.

2.3.13. Lors de l'utilisation d'étiquettes de bornes non établies par cette norme, elles doivent être indiquées dans l'UGO entre parenthèses et expliquées dans le champ schéma (Fig. 7) ou dans la documentation réglementaire et technique du produit.

Noter. Il est permis de compléter l'étiquette de sortie établie par cette norme par une étiquette de sortie explicative non spécifiée par cette norme, alors qu'elle est placée entre parenthèses et, si nécessaire, expliquée dans le champ schéma, par exemple : FR (P/S) - permet la connexion en parallèle ou en série des déclencheurs à l'intérieur de l'élément.

2.4. Désignation des groupes de sortie

2.4.1. Les conclusions des éléments sont divisées en équivalents logiques, c'est-à-dire interchangeables sans changer la fonction de l'élément, et logiquement inégaux.

2.4.2. L'élément UGO est réalisé sans champs supplémentaires ou sans champ supplémentaire droit ou gauche, dans les cas suivants :

toutes les conclusions sont logiquement équivalentes ;

les fonctions pin sont uniquement déterminées par la fonction element.

Dans ce cas, les distances entre les broches doivent être les mêmes et les étiquettes des broches ne sont pas indiquées.

2.4.3. S'il existe des entrées ou des sorties logiquement équivalentes d'un élément, elles peuvent être combinées graphiquement en un groupe de sorties, auquel est attribuée une étiquette indiquant leur fonction. Cette étiquette est déposée au niveau de la première sortie du groupe (Fig. 8).

Noter. La numérotation des conclusions de ces groupes de conclusions logiquement équivalentes peut être indiquée dans n'importe quel ordre.

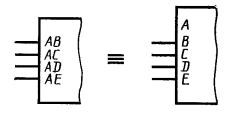

2.4.4. Si plusieurs broches consécutives ont des parties d'étiquettes qui reflètent les mêmes fonctions, alors ces broches peuvent être combinées en un groupe de broches, et cette partie de l'étiquette est placée dans une étiquette de groupe. Une marque de groupe est placée au-dessus d'un groupe de marques, qui doivent être écrites sans interligne (Fig. 9).

2.4.5. Les groupes de sorties sont séparés par un intervalle d'une ligne ou placés dans une zone distincte pour chaque groupe.

2.4.6. A partir de plusieurs étiquettes de groupe, une étiquette de groupe d'ordre supérieur peut être extraite. Cette étiquette est placée au-dessus des groupes de conclusions auxquels elle appartient, séparés d'eux par un intervalle.

Les groupes qui appartiennent à une étiquette de groupe d'ordre supérieur sont placés dans une zone distincte (Fig. 10).

Noter. Il est permis d'omettre un espace entre les groupes de broches qui ont une étiquette d'ordre supérieur.

2.4.7. Les nombres de chiffres dans les groupes de conclusions sont indiqués par les nombres de la série naturelle, en partant de zéro. Dans ce cas, les étiquettes des conclusions sont attribuées par l'une des méthodes présentées à la Fig. Onze.

Noter. Pour les sorties, les étiquettes de broches sont autorisées, composées uniquement de chiffres. Seules les étiquettes de sortie ouvertes et à trois états sont requises.

Si les coefficients de pondération sont définis de manière unique dans un groupe de chiffres, alors au lieu du nombre de chiffres, son coefficient de pondération peut être apposé. Par exemple, pour le calcul binaire, une série de poids ressemble à 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , ... = 1, 2, 4, 8, ... D1 ou 1 , la troisième catégorie - D8 ou 8 .

2.4.8. S'il est nécessaire de numéroter les groupes et les chiffres à l'intérieur du groupe, l'étiquette de chaque sortie sera composée du numéro de groupe (premier chiffre) et du numéro de chiffre dans le groupe, séparés l'un de l'autre par un point, par exemple : l'étiquette de l'entrée d'information du premier chiffre du groupe zéro : ré 0.1.

Noter. S'il y a deux canaux d'information (ports) dans l'élément, leur désignation est autorisée MAIS Et DANS, qui sont extraites en tant qu'étiquette de groupe pour les entrées et (ou) les sorties d'informations, si cela ne conduit pas à une compréhension ambiguë des étiquettes de sortie.

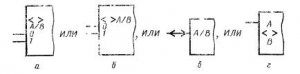

2.4.9. La sortie bidirectionnelle est indiquée par l'étiquette "< >" ou """, qui est posé soit dans l'UGO de l'élément - au-dessus ou à côté de l'étiquette de fonction (étiquette de fonction de groupe) de la sortie (sorties) - enfer. 12 mais et l'enfer. 12 b respectivement, ou sur les bornes de l'élément (Fig. 12 dans). Dans ce cas, les étiquettes des broches indiquant les fonctions d'entrée et de sortie sont mises à travers une barre oblique.

Noter. Il est permis de placer des étiquettes de fonctions d'entrée et de sortie de sortie au-dessus et en dessous de l'étiquette de sortie bidirectionnelle, respectivement (Fig. 12 g).

2.5. Relation des conclusions

2.5.1. Les conclusions des éléments sont divisées en influençant et dépendant. Une broche influente affecte une ou plusieurs broches dépendantes.

2.5.2. Pour indiquer la relation entre les conclusions de l'élément, la désignation de dépendance est utilisée.

La dépendance des broches est marquée en leur attribuant des étiquettes de broches :

pour une conclusion influente - la lettre de désignation de la dépendance conformément à l'annexe 3 et le numéro de série apposé après la lettre de désignation sans espace ;

pour chaque personne dépendante de cette sortie d'influence - le même numéro de série, apposé sans espace avant la désignation de la lettre de l'étiquette de sortie qui lui est attribuée conformément au tableau. 4, ou à la place.

Si la sortie d'influence affecte la sortie dépendante avec son état logique supplémentaire, un tiret est placé au-dessus du numéro de série avant l'étiquette de la sortie dépendante (Fig. 13 mais).

Si la conclusion dépend de plusieurs conclusions influentes, le numéro d'ordre de chacune d'entre elles doit être indiqué séparé par des virgules (Fig. 13 b).

Noter. Il est permis de compléter la désignation de dépendance par une étiquette expliquant le but fonctionnel de la sortie, qui est placée entre parenthèses.

2.5.3. Si la sortie remplit plusieurs fonctions et (ou) a plusieurs influences influentes, alors la désignation de chacune de ces fonctions et (ou) dépendances par l'étiquette correspondante peut être affichée soit dans les lignes suivantes, tandis que chaque étiquette peut se voir attribuer un pointeur (Fig. 14 mais), ou sur une ligne par une barre oblique (Fig. 14 b). L'ordre des étiquettes indiquant plusieurs fonctions ou dépendances est arbitraire.

Noter. Lors de la spécification de plusieurs étiquettes d'une conclusion dans les lignes suivantes, il est permis de ne pas tracer de lignes de conclusions sur celles-ci.

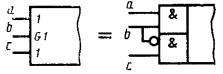

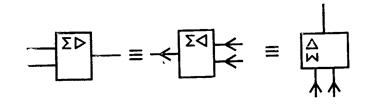

3. DESIGNATION DE LA LOGIQUE D'INSTALLATION

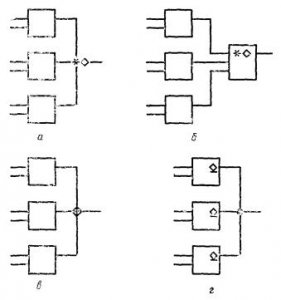

3.1. La connexion directe des sorties logiques de plusieurs éléments à une charge commune (logique de câblage) doit être désignée comme indiqué à la Fig. 15 mais.

3.2. La logique de montage peut être considérée conditionnellement comme un élément représenté comme un élément UGO de la logique de montage (Fig. 15 b).

Notes aux paragraphes. 3.1, 3.2 :

1. Le terme "élément logique de câblage" correspond au terme "élément DOT".

2. Selon le type de fonction logique en cours d'exécution, le signe "*" doit être remplacé par le signe "&" ("câblage ET") ou le signe "1" ("câblage OU").

3. Il est permis de décrire la logique d'installation, comme illustré à la Fig. 15 dans, si cela ne conduit pas à une ambiguïté de compréhension.

4. Si les sorties des éléments sont affectées d'étiquettes de sorties ouvertes, il est permis de décrire la logique d'installation conformément à la Fig. 15 g.

4. DÉSIGNATION ABRÉGÉE DES GROUPES UGO

4.1. Pour réduire le volume de la documentation, la désignation abrégée des groupes UGO est autorisée.

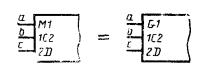

4.2. Les éléments UGO peuvent être représentés combinés, adjacents les uns aux autres par un ou deux côtés parallèles à la distribution des informations (Fig. 16 mais). Il n'y a pas de lien logique entre ces éléments.

Noter. Il est permis de représenter des éléments UGO avec un côté commun perpendiculaire à la diffusion de l'information (Fig. 16 b). Dans ce cas, il existe au moins un lien logique entre ces éléments. Les liaisons logiques doivent être indiquées conformément à l'annexe 4. En l'absence de telles instructions, on considère qu'il n'y a qu'une seule liaison logique entre ces éléments (Fig. 16 dans).

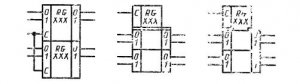

4.3. L'UGO d'un groupe d'éléments similaires, représentés en combinaison et ayant les mêmes informations et conclusions communes, peut contenir un bloc graphique commun - un bloc de contrôle (Annexe 3). Il est permis de désigner l'unité de commande comme indiqué sur la Fig. 17.

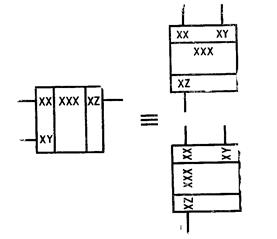

4.4. Dans un groupe d'éléments représentés combinés et contenant les mêmes informations dans le champ UGO principal, ce dernier est placé dans l'UGO supérieur (Fig. 18 mais). Il est permis de séparer ces éléments les uns des autres par une ligne pointillée (Fig. 18 b).

Deux groupes consécutifs d'éléments doivent être représentés comme indiqué sur la Fig. dix-huit dans. La désignation abrégée d'un groupe de paires d'éléments est illustrée à la Fig. dix-huit g.

Un groupe d'éléments avec des sorties identiques (entrées et sorties), ayant une unité de commande commune et ne l'ayant pas, peut être représenté comme indiqué sur la Fig. dix-huit ré et l'enfer. dix-huit g respectivement.

4.5. Dans les circuits qui ont des éléments avec un grand nombre conclusions d'un objectif fonctionnel, la désignation abrégée de ces éléments est autorisée (Fig. 19).

|

Numéro de sortie |

||||||||||

|

étiquette de sortie |

||||||||||

|

Numéro de sortie |

||||||||||

|

étiquette de sortie |

||||||||||

Remarques:

1. Les comptes rendus des conclusions 13 - 17 et 13 ... 17 sont identiques.

2. Le tableau (le premier moyen de désignation abrégée des éléments) doit être placé sur le champ du schéma.

4.6. Dans les schémas avec des éléments répétitifs, il est également permis d'utiliser la méthode par lots de compression des informations, c'est-à-dire image de lot des éléments UGO et de leurs lignes de connexion.

4.6.1. Un package d'éléments est un groupe d'éléments du même type, représenté comme un UGO. Un paquet de signaux est un groupe de signaux (connexions logiques d'éléments) représenté par une seule ligne. Les packages d'éléments et de signaux sont expliqués dans le schéma à l'aide de packages d'informations,

4.6.2. Une trousse d'information est une courte liste des données suivantes :

identificateurs de signal (connexions logiques d'éléments) ;

adresses constructives d'éléments et de signaux ;

coordonnées des éléments sur le schéma ;

le nombre d'éléments ou de signaux dans le paquet, etc.

4.6.3. Un bref enregistrement de la trousse d'information peut être représenté comme suit :

0,1 ; 0,1 ; 0,1 ; 0,1 = (0,1) 4 - la séquence 0,1 est répétée 4 fois ;

0, 0, 0, 1, 1, 1 = 3 (0,1) - chaque élément de la séquence spécifiée est répété 3 fois de suite.

4.6.4. Une image de lot d'informations est utilisée lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

uniformité des éléments dans un groupe ;

uniformité des signaux d'entrée et de sortie des éléments du groupe ;

régularité des signaux dans chaque paquet, permettant leur énumération pratique.

4.6.5. À l'intérieur du champ principal du paquet d'éléments UGO est placé :

dans les trois premières lignes, informations - selon GOST 2.708;

dans les lignes suivantes, des informations sur le package.

S'il n'y a pas assez d'espace dans le champ principal, les informations sur le paquet d'éléments peuvent être placées dans le champ du schéma. Par exemple, à droite du pack d'éléments UGO.

Un exemple d'un ensemble d'éléments UGO est illustré à la Fig. vingt.

5. EXEMPLES D'ÉLÉMENTS HUGO

5.1. Des exemples d'éléments UGO sont donnés dans le tableau. 6 - 15 pour la convention de logique positive. Les désignations de lettres données des fonctions et les étiquettes des broches des éléments sont obligatoires, à l'exception des alternatives données dans le tableau. 2 ou en tableau. 4 (entre parenthèses). Dans ce cas, il est permis de ne pas indiquer les numéros de série dans les étiquettes des broches lors de la désignation des dépendances.

L'ordre des étiquettes de broches (groupes d'étiquettes de broches - le cas échéant) est recommandé.

Les pointeurs des conclusions des éléments sont donnés dans le tableau préféré de la forme 1. 3, cependant, il est permis d'utiliser toutes les formes des pointeurs donnés dans le tableau. 3.

5.2. Des exemples d'éléments logiques UGO sont donnés dans le tableau. 6.

Tableau 6

|

Nom |

La désignation |

|

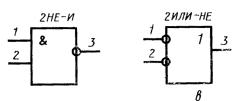

1. Élément "NON" |

|

|

2. Élément 3I-NOT |

|

|

3. Élément 2I-NOT avec une sortie à collecteur ouvert et une capacité de charge accrue |

|

|

4. Élément 3OR-NO |

|

|

5. Élément combiné 2I-OR avec sortie inversée |

|

|

6. Elément 4I-NO avec collecteur ouvert en sortie |

|

|

7. Élément 2I-OR avec sortie inversée et entrée d'extension |

|

|

8. Extenseur |

|

|

9. Élément pair ou impair |

|

5.3. Des exemples d'éléments d'émetteur-récepteur UGO sont donnés dans le tableau. 7.

Tableau 7

5.4. Des exemples d'éléments d'hystérésis UGO sont donnés dans le tableau. 8.

Tableau 8

5.5. Des exemples de convertisseurs UGO (décodeurs) et d'encodeurs (encodeurs) sont donnés dans le tableau. neuf.

Tableau 9

|

Nom |

La désignation |

|

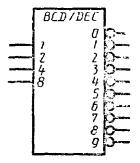

1. Convertisseur de code BCD en décimal |

|

|

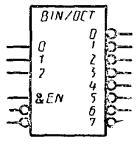

2. Convertisseur de trois lignes à huit |

|

|

3. Convertisseur binaire en BCD |

|

|

4. Convertisseur-amplificateur de code binaire à sept segments. Noter. Il est permis de remplacer minuscule majuscule: MAIS, DANS, À PARTIR DE, ré, E, F, g |

|

|

5. Encodeur prioritaire (encodeur prioritaire) de 8 lignes à 3 lignes (GS- "signal de groupe") |

|

|

6. Deux décodeurs acceptant un code à deux chiffres. Noter. La désignation des décodeurs est autorisée MAIS Et DANS, qui sont affichés comme une étiquette de groupe des sorties du décodeur correspondant |

|

|

7. Convertisseur de niveau Durée de vie en niveaux MOS |

|

|

8. Convertisseur de niveau ALS en niveaux Durée de vie. Remarque aux paragraphes. 7 et 8. La désignation de la fonction du convertisseur de signal */* peut être remplacée par la désignation *//*, s'il est nécessaire d'indiquer la présence d'une connexion galvanique entre ses entrées et ses sorties |

|

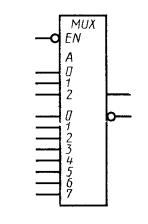

5.6. Des exemples de multiplexeurs et démultiplexeurs UGO, ainsi que des commutateurs pour signaux numériques et analogiques sont donnés dans le tableau. dix.

Tableau 10

|

Nom |

La désignation |

|

1. Multiplexeur pour 8 entrées avec stroboscope. Noter. Entrée de déclenchement FR permis de désigner STR |

|

|

2. Démultiplexeur pour 8 lignes |

|

|

3. Multiplexeur à quatre canaux, deux entrées chacun |

|

|

4. Multiplexeur à deux canaux avec 4 entrées chacun. Remarque aux paragraphes. 3, 4. Lors de la désignation des canaux du multiplexeur non pas par des numéros de série (1, 3, etc.), mais par des lettres MAIS, DANS etc.) pour clarifier la compréhension, l'entrée d'adresse de données est étiquetée "Sélectionner": SEL ou SE |

|

|

5. Commutateur électronique |

|

5.7. Des exemples d'éléments arithmétiques UGO sont donnés dans le tableau. Onze.

Tableau 11

|

Nom |

La désignation |

|

1. Additionneur complet à un seul bit |

|

|

2. Additionneur-soustracteur à quatre bits |

|

|

3. Additionneur complet pour 4 bits |

|

|

4. Vitesse à quatre chiffres ALU |

|

|

5. Générateur de transfert rapide pour ALU |

|

|

6. Comparateur numérique à quatre chiffres |

|

5.8. Des exemples de déclencheurs UGO (éléments bistables) sont donnés dans le tableau. 12.

Tableau 12

|

Nom |

La désignation |

|

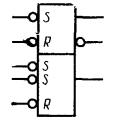

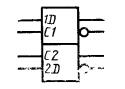

1. Deux déclencheurs avec lancement séparé ( RS-type), une avec entrée supplémentaire |

|

|

2. Deux déclencheurs de retard ré-taper |

|

|

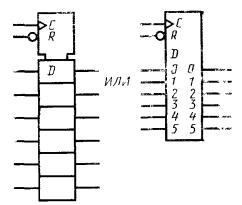

3. 6 ré- déclencheurs avec entrées de commande et de réinitialisation communes |

|

|

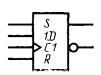

4. Déclencheur ré-type, déclenché à l'avant |

|

|

5. Déclencheur JK-type, déclenché à l'avant |

|

|

6. Universel JK-déclencheur avec structure "maître-assistant" |

|

|

7. Deux JK-déclencheur avec entrées de commande et de réinitialisation communes |

|

5.9. Des exemples d'éléments UGO monostables (multivibrateurs) et instables sont donnés dans le tableau. 13.

Tableau 13

|

Nom |

La désignation |

|

1. Multivibrateur de secours avec redémarrage |

|

|

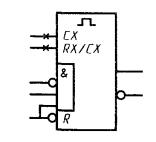

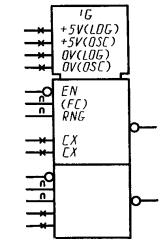

2. Deux générateurs à tension contrôlée avec câbles d'alimentation (JOURNAL- alimentation de la partie numérique de l'élément, OSC- alimentation de la partie analogique de l'élément, CF- contrôle de fréquence) |

|

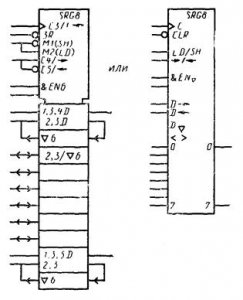

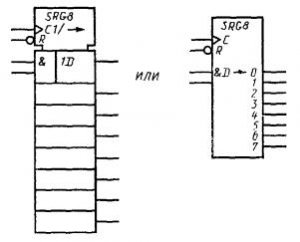

5.10. Des exemples de registres et de compteurs UGO sont donnés dans le tableau. Quatorze.

Tableau 14

|

Nom |

La désignation |

|

1. Registre à décalage 4 bits avec entrées parallèles |

|

|

2. Décaler le registre série-parallèle 4 bits avec code direct et supplémentaire à la sortie ( J/À PARTIR DE- entrée de commutation de code aux sorties : directe ou supplémentaire ; P/S- entrée qui commande la connexion des bits des registres en série ou en parallèle) |

|

|

3. Décaler le registre universel bidirectionnel 4 bits |

|

|

4. Registre universel 8 bits |

|

|

5. Registre à décalage 8 bits avec double entrée série et sorties parallèles |

|

|

8. Compteur de report binaire 14 bits |

|

|

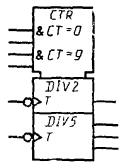

9. Compteur décimal asynchrone, composé de diviseurs par 2 et 5 avec écriture parallèle |

|

|

10. Compteur décimal asynchrone à 4 chiffres, composé de diviseurs par 2 et par 5 avec préréglage et réinitialisation synchrone |

|

5.12. Rapports des tailles du conditionnel principal symboles graphiques sur la grille modulaire sont donnés en annexe 5.

ACCORD LOGIQUE

1. La logique binaire traite des variables pouvant prendre deux états logiques - états "1 logique" (ci-après - LOG1) et l'état "0 logique" (ci-après - LOG0).

Les symboles de fonction logique définis par cette norme représentent la relation entre les entrées et les sorties des éléments en termes d'états logiques non liés à l'implémentation physique.

2. Avec une implémentation physique spécifique des éléments, les états logiques sont représentés par des grandeurs physiques ( potentiel électrique, pression, flux lumineux, etc.). En logique, la connaissance de la valeur absolue de la quantité n'est pas requise, de sorte que la quantité physique est identifiée simplement comme plus positive - H et moins positif L(Fig. 21). Ces deux valeurs sont appelées niveaux logiques.

3. La correspondance entre ces notions est établie par les conventions suivantes :

Convention de logique positive

Valeur plus positive quantité physique(niveau logique H) correspond LOG1. Valeur moins positive d'une grandeur physique (niveau logique L) correspond LOG0.

Convention de logique négative

Valeur moins positive d'une grandeur physique (niveau logique L) correspond LOG1. Une valeur plus positive de la grandeur physique (niveau logique H) correspond LOG0.

4. Pour indiquer la correspondance entre les états logiques et les valeurs de ces états, deux méthodes sont utilisées :

méthode d'accord unique pour l'ensemble du circuit (accord de logique positive ou accord de logique négative) ;

à l'aide d'un indicateur de polarité.

5. Pour établir une correspondance univoque entre l'état logique et le niveau logique sur la sortie de l'élément, utilisez l'indicateur d'inversion (0) ou l'indicateur de polarité ( ou ).

6. L'indicateur d'inversion est utilisé si un accord unique a été adopté pour l'ensemble du régime (comme dans la Fig. 21),

Si des conventions de logique positive et négative sont utilisées dans le circuit, l'indicateur de polarité des broches pour lesquelles la convention de logique négative est valide doit être utilisé.

Dans un circuit avec des indicateurs de polarité, l'indicateur d'inversion n'est pas utilisé.

7. Sur le champ du schéma ou dans les exigences techniques, il faut indiquer dans quelle logique le schéma est réalisé.

8. Les éléments logiques peuvent avoir des formes équivalentes logiques. Par exemple, un élément qui a une table de vérité exprimée en niveaux de signal, qui est illustré à la Fig. 22 mais, a des formes équivalentes en logique positive et en logique négative, représentées en enfer. 22 b et l'enfer. 22 dans respectivement.

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

Tableau 16

DÉSIGNATIONS DE CONTOURS

Remarques:

1. Le rapport de la longueur des circuits à leur largeur n'est pas défini et est déterminé par les informations placées dans le circuit et le nombre de broches.

2. Il est permis d'indiquer l'élément de sortie commun dans le circuit de l'unité de commande commune (par exemple, la sortie "ST-9" du compteur UGO, tableau 14, élément 12).

Des exemples d'UGO avec des boucles de contrôle et un élément de sortie commun sont illustrés à la Fig. 23 mais et l'enfer. 23 b respectivement.

FR

FR

Action autorisée

Action de sortie dépendante désactivée : l'état externe à haute impédance (HI) est défini sur un circuit ouvert ou une sortie à trois états : niveau L (H) VI est affecté à une sortie en circuit ouvert de type H (L), les autres sorties sont mises à l'état JOURNAL 0

Action autorisée

L'état est défini JOURNAL 0

Action autorisée (mode sélectionné)

Action bloquée

NÉGATION

État interne supplémentaire

Etat interne inchangé

RÉGLER SUR "0"

S = 0,

RÉGLER EN "1"

L'état interne de la sortie, comme dans S = 1,

Etat interne inchangé

L'état est défini JOURNAL 1

Action autorisée

INTERCONNEXION

L'état est défini JOURNAL 1

L'état est défini JOURNAL 0

![]()

* Cette colonne indique l'état de la sortie d'influence.

** Condition pseudo-stable.

Tableau 18

CONNEXIONS INTERNES *

|

Nom |

La désignation |

|

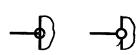

1. Jointure interne(état interne LOG1 (LOG0) l'entrée de l'élément de droite correspond à l'état interne LOG1 (LOG0) la sortie de l'élément de gauche) |

|

|

état interne LOG1 (LOG0) de l'élément de droite correspond à la jointure interne LOG0 (LOG1) de la sortie de l'élément de gauche). Noter. La ligne verticale peut croiser l'indicateur d'inversion "0". |

|

|

3. Connexion interne avec réponse dynamique (état interne LOG1 l'entrée de l'élément de droite n'apparaît que lorsque la transition de la sortie de l'élément de gauche de LOG0 dans LOG1, dans tous les autres cas, l'état interne de l'entrée de l'élément droit est LOG0) |

|

|

4. Jointure interne négative avec réponse dynamique |

|

|

5. Entrée interne (virtuelle) ( entrée donnée est dans un état LOG1, s'il n'est pas modifié par une entrée à dépendance prédominante ou modificatrice dont la désignation est affichée à droite de la première entrée conformément au Tableau. 17. |

|

|

6. Sortie interne (virtuelle) (l'effet de cette sortie sur l'entrée interne à laquelle elle est connectée est déterminé par le type de dépendance conformément au tableau 17, dont la désignation est affichée à droite de cette sortie) Notes aux paragraphes. 5 et 6 : 1. Les entrées et sorties internes (virtuelles) ont un seul état logique interne. 2. Pour les entrées et sorties internes (virtuelles), seuls les indicateurs de broches répertoriés dans le tableau 1 s'appliquent. 3, paragraphe 5 de cette norme. |

* Une connexion interne est une connexion au sein d'un élément (entrées et sorties internes).

Tableau 19

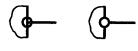

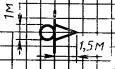

Les rapports de taille de l'UGO sur une grille modulaire sont donnés dans le tableau. 19.

|

Nom |

La désignation |

|

1. Distance minimale entre les lignes de plomb |

|

|

2. Boîtier de commande commun |

|

|

3. Élément de sortie commun |

|

|

4. Indicateur de polarité, par exemple entrée statique avec indicateur de polarité |

|

|

5. Pointeur de sortie inversé, tel qu'une entrée statique inversée |

|

|

6. Pointeur de sortie dynamique, tel qu'une entrée dynamique inversée |

|

|

7. Un pointeur de sortie qui ne contient pas d'informations logiques, telles que celle illustrée à gauche |

|

|

8. Étiquette de sortie bidirectionnelle, par exemple : |

|

|

montré depuis l'entrée |

|

|

représenté avec indicateur de polarité |

|

|

9. Une étiquette de sortie dont le changement d'état est retardé jusqu'à ce que le signal qui a provoqué le changement revienne à son niveau d'origine. V.Yu. Gulenkov, Ph.D. technologie. les sciences; S.S. Borushek, L. G. Yourganova, V.V. Gugnina |

L'UGO de l'élément a la forme d'un rectangle, auquel sont apportées les lignes de conclusions. L'UGO d'un élément peut contenir trois champs : le principal et deux supplémentaires, situés à droite du principal (Figure 4).

Figure 4

Noter. En plus des champs principaux et supplémentaires de l'élément UGO, il peut également contenir le contour d'une unité de commande commune et le contour d'un élément de sortie commun.

Dans la première ligne du champ principal de l'UGO, la désignation de la fonction remplie par l'élément est placée. Les lignes suivantes du champ principal contiennent des informations conformément à GOST 2.708. Des champs supplémentaires contiennent des informations sur les affectations de broches (étiquettes de broches, pointeurs). Il est permis de poser des pointeurs sur les lignes de sortie du circuit UGO, ainsi qu'entre la ligne de sortie et le circuit UGO.

UGO peut être composé uniquement du champ principal (table 26, item 1) ou du champ principal et d'un champ supplémentaire, qui est situé à droite (table 26, item 2) ou à gauche (table 26, item 3) de le principal, ainsi que du champ principal et de deux supplémentaires (tableau 26, p. 4). Il est permis de diviser des champs supplémentaires en zones séparées par une ligne horizontale.

Les champs principaux et supplémentaires ne doivent pas être séparés par une ligne. Dans le même temps, la distance entre les désignations alphabétiques, numériques ou alphanumériques placées dans les champs principaux et supplémentaires est déterminée par la compréhension sans ambiguïté de chaque désignation, et pour les désignations placées sur une ligne, il doit y avoir au moins deux lettres (chiffres, signes ) qui font ces désignations.

Tableau 26

Remarques

1 Les signes "*" désignent les fonctions et les libellés des sorties des éléments.

2 Il est permis de séparer les éléments représentés de manière combinée par des lignes de communication graphiques, tandis que la distance entre les extrémités des lignes de contour UGO et les lignes de communication doit être d'au moins 1 mm (Figure 5).

Figure 5

Les sorties des éléments sont divisées en entrées, sorties, sorties bidirectionnelles et sorties qui ne véhiculent pas d'informations logiques. Les entrées de l'élément sont représentées sur le côté gauche de l'UGO, les sorties sont sur le côté droit de l'UGO. Les conclusions bidirectionnelles et les conclusions qui ne contiennent pas d'informations logiques sont représentées sur le côté droit ou gauche de l'UGO.

Lors du résumé des lignes de conclusions au contour UGO, il n'est pas permis:

Dessinez-les au niveau des côtés du rectangle ;

· mettre des flèches dessus près du contour UGO, indiquant la direction de l'information.

Une autre orientation de l'UGO est autorisée, dans laquelle les entrées sont situées en haut, les sorties sont en bas (Figure 6).

Figure 6

Remarque - Avec les orientations UGO, lorsque les entrées sont à droite ou en bas et les sorties à gauche ou en haut, il est nécessaire de mettre des flèches sur les lignes de sortie (connexion) indiquant le sens de propagation de l'information, tandis que la désignation de la fonction de l'élément doit correspondre à celle illustrée à la figure 7.

Figure 7

Les dimensions de l'UGO déterminent :

a) Hauteur :

Le nombre de lignes de sortie

Le nombre d'intervalles

nombre de lignes d'informations dans les champs principaux et supplémentaires, taille de la police ;

b) en largeur :

la présence de champs supplémentaires,

nombre de caractères placés sur une ligne à l'intérieur de l'UGO (y compris les espaces), taille de la police.

Les rapports des tailles des désignations de fonction, des étiquettes et des pointeurs de sorties dans l'UGO, ainsi que les distances entre les lignes de sortie, doivent correspondre à ceux indiqués dans le tableau 26.

Les inscriptions à l'intérieur de l'UGO sont réalisées dans la police principale selon GOST 2.304. Lors de l'exécution d'UGO à l'aide de périphériques de sortie d'ordinateur, les polices disponibles dans ceux-ci sont utilisées.

Système unifié de documentation de conception

DÉSIGNATIONS GRAPHIQUES CONDITIONNELLES DANS LES SCHÉMAS. ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

GOST 2.743-91

Date de lancement 01.01.93

La présente Norme internationale spécifie règles générales construction de symboles graphiques conditionnels (UGO) d'éléments de technologie numérique dans des schémas réalisés manuellement ou à l'aide de dispositifs d'impression et de sortie graphique d'ordinateurs dans toutes les industries.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Élément de technologie numérique (ci-après - élément) - un microcircuit numérique ou à microprocesseur, son élément ou composant ; micro-assemblage numérique, son élément ou composant. Définitions des microcircuits numériques et microprocesseurs, de leurs éléments et composants - conformément à GOST 17021, définitions d'un micro-assemblage numérique, de son élément ou composant - conformément à GOST 26975.

Noter. Les éléments de la technologie numérique comprennent conditionnellement des éléments qui ne sont pas destinés à convertir et à traiter des signaux qui changent selon la loi d'une fonction discrète, mais qui sont utilisés dans des circuits logiques, par exemple un condensateur, un générateur, etc.

1.2. Lors de la construction de l'UGO, les symboles « 0 » et « 1 » sont utilisés pour identifier deux états logiques « 0 logique » et « 1 logique » (Annexe 1).

2. RÈGLES DE CONSTRUCTION DES ÉLÉMENTS HUGO

2.1 Règles générales de construction d'UGO 2.1.1. L'UGO de l'élément a la forme d'un rectangle sur lequel sont tracées des lignes

conclusion. L'UGO d'un élément peut contenir trois champs : le principal et deux supplémentaires, qui sont situés à gauche et à droite du principal (Fig. 1).

Noter. En plus des champs principaux et supplémentaires de l'élément UGO, il peut également contenir un circuit d'une unité de commande commune et un circuit d'un élément de sortie commun (annexe 2).

2.1.2. Dans la première ligne du champ principal de l'UGO, la désignation de la fonction remplie par l'élément est placée. Les lignes suivantes du champ principal contiennent des informations conformément à GOST 2.708.

Noter. Il est permis de mettre des informations dans le champ principal à partir de la première position de la ligne, si cela ne conduit pas à une ambiguïté dans la compréhension.

Des champs supplémentaires contiennent des informations sur les affectations de broches (étiquettes de broches, pointeurs).

Il est permis de poser des pointeurs sur les lignes de sortie du circuit UGO, ainsi qu'entre la ligne de sortie et le circuit UGO.

2.1.3. UGO peut être composé uniquement du champ principal (tableau 1, élément 1) ou du champ principal et d'un champ supplémentaire, qui est situé à droite (tableau 1, élément 2) ou à gauche (tableau 1, élément 3) de le principal, ainsi que du champ principal et de deux autres (tableau 1, point 4).

Il est permis de diviser des champs supplémentaires en zones séparées par une ligne horizontale.

Les champs principaux et supplémentaires ne doivent pas être séparés par une ligne. Dans le même temps, la distance entre les désignations alphabétiques, numériques ou alphanumériques placées dans les champs principaux et supplémentaires est déterminée par l'unicité de la compréhension de chaque désignation, et pour les désignations placées sur une ligne, il doit y avoir au moins deux lettres (chiffres , signes) qui font ces désignations.

Tableau 1

Nom | La désignation |

|

et un champ supplémentaire (à droite) | ||

mais le champ supplémentaire (à gauche) | ||

supplémentaire, divisé en | ||

Le nombre de zones n'est pas limité. | ||

Remarques:

1. Les signes "*" désignent les fonctions et les étiquettes des éléments.

2. Il est permis de séparer les éléments représentés de manière combinée par des lignes de communication, tandis que la distance entre les extrémités des lignes de contour UGO et les lignes de communication doit être d'au moins 1 mm (Fig. 2).

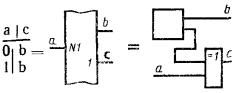

2.1.4. Les sorties des éléments sont divisées en entrées, sorties, sorties bidirectionnelles et sorties qui ne véhiculent pas d'informations logiques.

Les entrées de l'élément sont représentées sur le côté gauche de l'UGO, les sorties sont sur le côté droit de l'UGO. Les conclusions bidirectionnelles et les conclusions qui ne contiennent pas d'informations logiques sont représentées sur le côté droit ou gauche de l'UGO.

2.1.5. En résumant les lignes de conclusions au contour de l'UGO, cela n'est pas autorisé; dessinez-les au niveau des côtés du rectangle; mettre des flèches dessus au niveau du contour UGO indiquant la direction de l'information

2.1.6. Une autre orientation de l'UGO est autorisée, dans laquelle les entrées sont situées en haut, les sorties sont en bas (Fig. 3).

Noter. Avec les orientations UGO, lorsque les entrées sont à droite ou en bas, et les sorties à gauche ou en haut, il faut mettre des flèches sur les lignes de sortie (connexion) indiquant le sens de propagation de l'information, tandis que la désignation de l'élément la fonction doit correspondre à celle indiquée sur la Fig. 4.

2.1.7. Les dimensions de l'UGO sont déterminées : par la hauteur :

nombre de lignes de plomb, nombre d'intervalles,

nombre de lignes d'informations dans les champs principaux et supplémentaires, taille de la police ;

en largeur:

la présence de champs supplémentaires, le nombre de caractères placés sur une ligne à l'intérieur de l'UGO (espaces compris), la taille de la police.

2.1.8. Les rapports des tailles des désignations de fonctions, des étiquettes et des pointeurs de conclusions dans UGO, ainsi que les distances entre les lignes de conclusions doivent correspondre à ceux donnés en annexe 5.

L'étape de grille minimale M est sélectionnée en fonction des exigences du microfilmage (GOST 13.1.002).

2.1.9. Les inscriptions à l'intérieur de l'UGO sont réalisées dans la police principale selon GOST 2.304. Lors de l'exécution d'UGO à l'aide de périphériques de sortie d'ordinateur, une police est utilisée

vous disponible en eux.

2.2. Désignations des fonctions des éléments

2.2.1. La désignation de fonctions ou d'un ensemble de fonctions (ci-après dénommées fonctions) exercées par un élément est formée de lettres majuscules de l'alphabet latin, de chiffres arabes et de caractères spéciaux écrits sans espaces.

Le nombre de caractères dans la désignation d'une fonction n'est pas limité, cependant, il faut s'efforcer d'atteindre leur nombre minimum tout en maintenant la non-ambiguïté de la compréhension de chaque désignation.

2.2.2. Les désignations des fonctions des éléments sont données dans le tableau. 2.

Tableau 2

Nom | La désignation |

|

Calculatrice: | ||

section calculatrice | ||

appareil informatique | ||

Calculatrice | ||

Diviseur | ||

Démodulateur | ||

Démultiplexeur | ||

Décodeur | ||

Discriminateur | ||

10. Interface logicielle périphérique | ||

imitable | ||

Suite du tableau. 2 |

||

Nom | La désignation |

|

onduleur, répéteur | ||

Comparateur | ||

Microprocesseur | ||

Modulateur | ||

Modificateur | ||

Mémoire principale | ||

mémoire principale | ||

Mémoire rapide | ||

Mémoire premier entré, premier sorti | ||

21. Mémoire en lecture seule | ||

ROM programmable (PROM) |

||

PROM avec possibilité de plusieurs | ||

programmation (REPZU) | ||

PROM reprogrammable avec ultraviolet |

||

effacement de vol (RFPZU) | ||

Mémoire vive |

||

mémoire vive (RAM): | ||

RAM avec accès aléatoire statique |

||

skoe (SOZU) | ||

RAM à accès aléatoire |

||

cal (DOZU) | ||

RAM non volatile (ENOZU) |

||

Périphérique de stockage associatif | ||

24. Matrice logique programmable |

||

Convertisseur |

||

Remarques: | ||

1. Les lettres X et Y peuvent être remplacées | ||

désignations des informations présentées | ||

mation aux entrées et sorties du convertisseur | ||

développeur, par exemple : | ||

analogique | I ou Λ , ou A |

|

numérique | ||

binaire | ||

décimal | ||

décimal binaire | ||

octal | ||

hexadécimal | ||

Suite du tableau. 2

Code Gray Niveau 7 segments Niveau TTL Niveau MOS Niveau ESL

2. Les désignations sont autorisées : convertisseur numérique-analogique convertisseur analogique-numérique

26. Émetteur-récepteur pneu

27. Processeur

Sous-traitant section 28. Registre

Registre à décalage n bits

29. Additionneur

30. Compteur : compteur compteur n bits modulo n

31. Gâchette Gâchette à deux étages

Noter. Il est permis de ne pas spécifier la désignation de la fonction lors de l'exécution des déclencheurs UGO

32. Multiplicateur

33. Amplificateur

34. Appareil

35. Appareil arithmétique

36. Dispositif de codage prioritaire

37. Dispositif de commutation, clé électronique

38. Pneu

39. Encodeur

40. Élément de retard

GRIS 7SEG TTL MOS ECL

∑ ou SM

π ou MPL

> ou

Suite du tableau. 2 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nom | La désignation |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

41. Élément | logique: | ≥n ou >=n |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"majorité | ≥n/2 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"XOR" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"ET logique" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Noter. Lors de l'exécution d'UGO avec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

utiliser des périphériques de sortie d'ordinateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

la désignation de la fonction « logique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"OU logique" | ≥ 1 ou 1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"n et seulement n" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"impair" | 2k+1 ou 2k+1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"parité" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

42. Élément de logique de montage : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"montage OU" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"montage ET" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

43. L'élément est monostable, une vibration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

avec redémarrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

sans redémarrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

44. Élément non logique : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

stabilisateur, désignation générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Régulateur de tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

stabilisateur de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

45. Ensembles d'éléments non logiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

résistances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

condensateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

inducteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

diodes avec indication de polarité | *D → ou *D> ; *D← ou *D< |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

transformateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

indicateurs | selon GOST 2.764 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

fusibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

combinés, par exemple, diode- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

résistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

46. Élément instable, générateur : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

désignation générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Noter. Si la forme d'onde est très

2.2.3. Le signe "*" est placé devant la désignation de la fonction de l'élément, si toutes ses conclusions sont non logiques. 2.2.4. Il est permis d'ajouter les caractéristiques techniques de l'élément à la désignation de la fonction à droite, par exemple : Résistance 47 ohms - * R 47. Le retard de l'élément est indiqué comme indiqué sur la Fig. cinq.

Si ces deux délais sont égaux, alors une seule valeur est indiquée : Remarques : 1. Le retard, exprimé en secondes ou en unités basées sur le nombre de mots ou de bits, peut être spécifié aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la boucle UGO de l'élément de retard. 2. Il est permis de spécifier la valeur du délai sous forme de nombre décimal. ou DEL3, tandis que la valeur de l'unité de retard doit être spécifiée dans le champ du circuit ou dans les exigences techniques. 3. Dans l'élément UGO, il est permis d'omettre un espace entre la valeur numérique et l'unité de mesure, par exemple : RAM16K, 10ns, +5V. 2.2.5. S'il est nécessaire de spécifier une fonction complexe d'un élément, une désignation composite (combinée) de la fonction est autorisée. Par exemple, si un élément remplit plusieurs « fonctions », alors la désignation de sa fonction complexe est formée de plusieurs désignations de fonctions plus simples, tandis que leur « séquence est déterminée par la séquence des fonctions remplies par l'élément : compteur à quatre chiffres avec un décodeur à la sortie CTR4DC ; Convertisseur/amplificateur BCD en code à sept segments La désignation d'une fonction complexe d'un élément peut également être composée d'une désignation de fonction et d'un libellé de sortie expliquant cette désignation de fonction, le libellé de sortie précédant la désignation de fonction, par exemple : 2.2.6. Lors de l'utilisation des désignations des fonctions des éléments qui ne sont pas établies par cette norme, elles doivent être expliquées dans le champ du schéma. 2.3. Désignation des bornes des éléments 2.3.1. Les conclusions des éléments sont divisées en informations logiques porteuses et non porteuses. Les conclusions qui portent des informations logiques sont divisées en statique et dynamique, ainsi qu'en directe et inverse. 2.3.2. Sur une sortie statique directe, une variable binaire vaut "1" si le signal sur cette sortie à l'état actif est à l'état "1 logique" (ci-après - LOG1) dans la convention logique admise. Sur la sortie statique inversée, la variable binaire a la valeur "1" si le signal sur cette sortie à l'état actif est à l'état "0 logique" (ci-après - LOG0) dans la convention logique admise. Sur une broche dynamique directe, une variable binaire a la valeur "1" si le signal sur cette broche passe de l'état LOG0 à l'état LOG1 dans la convention logique acceptée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||