La structure sociale de la société médiévale : l'Europe et la Russie. La structure sociale de la société en Europe occidentale La structure de la société au Moyen Âge

La structure sociale de la société médiévale était assez simple. Aux âges "obscurs", plus de 90% de la population étaient des paysans (colons, vilains, litas, serfs), plus ou moins personnellement dépendants du propriétaire de la terre - un seigneur féodal spirituel ou séculier. La part des couches moyennes (artisans, soldats, moines, serviteurs, fonctionnaires, marchands) était d'environ 7 à 9 %. La couche supérieure (seigneurs féodaux, nobles, haut clergé) ne dépassait pas 1,5-2 %. Pour simplifier, on peut supposer que cent paysans pourraient nourrir dix artisans et deux oisifs.

Pendant la période des révolutions communales, la proportion des couches moyennes augmente rapidement et atteint 15 à 20 % de la population, tandis que la proportion des paysans diminue à 80 %. À la fin du Moyen Âge, la part des paysans dans les pays les plus développés était réduite à 75 %, tandis que la part des couches moyennes augmentait à 25 %. Certes, dans les strates urbaines moyennes, il y a une stratification importante. Une partie importante d'entre eux passe progressivement à l'état de pauvres - ouvriers salariés, dont la situation est à certains égards encore pire que celle des paysans.

La structure sociale au Moyen Âge était très rigide. La position d'une personne était déterminée par sa naissance. Il était extrêmement difficile de passer de la classe paysanne à la classe artisanale, et à la couche supérieure, c'était presque impossible. Les mariages mixtes étaient pratiquement exclus, d'autant plus que les mariages étaient conclus, en règle générale, au sein d'un atelier, d'une guilde ou d'une communauté. La seule échelle de carrière qu'un roturier pouvait gravir était la hiérarchie de l'église, et de tels cas étaient isolés.

la vie médiévale

Les empereurs allemands, des Carolingiens aux Franconiens, sont restés fidèles aux us et coutumes des Francs. En revanche, en tant qu'héritiers de l'Empire romain, ils ont adopté le costume romano-byzantin de l'Antiquité tardive pour les occasions solennelles. Les éléments antiques tardifs dans les vêtements pour hommes sont, tout d'abord, une tunique ou une dalmatique longue, jusqu'au talon, avec de riches décorations, pour les femmes - une tunique semi-longue ou tombant librement, et en dessous - un maillot de corps long et large. Traditionnellement, les vêtements pour hommes germaniques étaient une veste large, principalement ceinturée, sous la forme d'un chemisier à manches longues et d'un pantalon long noué aux mollets - les enroulements allaient plus loin jusqu'aux pieds. En soi, les vêtements assez modestes de la noblesse étaient fabriqués à partir de tissus coûteux aux couleurs vives avec des bordures décoratives. "Chaussures paysannes" en cuir sans talons, resserrées par des lanières, servaient de souliers.

Les chapeaux étaient strictement différents : les femmes mariées se couvraient les cheveux d'un foulard ou d'un voile ; les filles se promenaient la tête découverte.

La poésie chevaleresque et les normes de comportement de l'époque des croisades ont apporté une sophistication aux relations personnelles et sociales. La religion, l'honneur des armes et le culte de la dame - ce sont les trois sanctuaires que le chevalier a servis. Il était considéré comme particulièrement important de maîtriser les sept arts chevaleresques : l'équitation, la natation, le tir à l'arc, les coups de poing, l'observation des oiseaux, le jeu d'échecs et l'écriture de poésie.

L'équipement de combat d'un guerrier et d'un chevalier complétait l'image de la tenue masculine médiévale. Avant les croisades, les Normands possédaient des coquillages écailleux et des coquillages annulaires. Au XIIe siècle. la cotte de mailles est apparue : de minces anneaux de fer n'étaient pas cousus les uns aux autres, mais étaient tissés les uns dans les autres et attachés de manière à former un maillage dense et élastique, plus pratique et fiable. Le costume était complété par des casques de différentes formes et des camisoles avec des armoiries.

Au milieu du XIVe siècle. des changements fondamentaux dans l'habillement s'opèrent, une véritable « domination des ciseaux » s'installe. La nouvelle tendance était de raccourcir, rétrécir et lacer les vêtements. Comme les vêtements qui se portaient sur la tête devenaient très étroits, ils devaient être coupés devant et munis d'un fermoir. Est apparu veste - vêtements d'extérieur moulants avec manches et attaches, atteignant à peine les hanches. Les chaussures sont devenues longtemps démesurées, donc, pour faciliter la marche, ils portaient des chaussures en bois - sabots.

A peine la nouvelle mode est-elle devenue omniprésente que les premières lois vestimentaires sont introduites pour freiner l'engouement pour la mode et le luxe, et surtout pour préserver les distinctions de classe.

L'architecture se distinguait par un caractère dur et "serf". L'utilisation de la pierre comme matériau de construction est devenue presque universelle. Le poids des voûtes en pierre était soutenu par des murs épais percés de fenêtres étroites. Selon leur plan, les bâtiments de l'église reproduisaient le type cruciforme de la basilique romane avec ses nefs longitudinales et transversales et un portail à l'extrémité ouest. Le nouveau style architectural a été nommé Roman.

En France, le processus le plus cohérent a été la formation de l'art roman, principalement l'architecture, en particulier monastique. Les monastères se sont occupés de la construction de ponts, de la pose de nouvelles routes et de la restauration d'anciennes routes, le long desquelles se trouvaient des abris de monastère et des clochers d'église. C'étaient les monastères qui étaient les centres d'éducation. Dans les écoles monastiques, on enseignait des disciplines anciennes, appelées les « sept arts libéraux » : grammaire, rhétorique et dialectique (première étape de l'enseignement) ; arithmétique, géométrie, astronomie et musique (second niveau). Ils ont appris à lire en mémorisant des prières, le psautier et l'évangile. L'école médiévale ne connaissait pas la limite d'âge, les enfants apprenaient à lire et à écrire avec les garçons adultes. Les marchands élevaient leurs enfants séparément, car les moralistes de l'Église condamnaient les pratiques commerciales et de crédit. La diffusion généralisée de l'alphabétisation a conduit à l'apparition au XIIe siècle. les premières grandes bibliothèques privées. L'une de ces bibliothèques appartenait à Robert de Sorbon, qui en fit don en 1253 au collège qui porte son nom.

La cité médiévale était caractérisée par la surpopulation, la surpopulation, l'insalubrité et le danger constant d'incendies.Les eaux usées et les ordures, qui étaient pour la plupart déversées dans les rivières ou les douves de la ville, étaient une source de maladies infectieuses. La peste, le choléra, les maladies gastro-intestinales tout au long du Moyen Âge sont restées essentiellement des maladies urbaines.

Les maisons urbaines différaient peu des maisons rurales. Ils ont été érigés à partir de saule recouvert d'argile, de bois plâtré sur le dessus ou de pierre mal taillée. Les constructions en bois de ce type étaient répandues. "schgender-bau"à partir d'éléments portables: piliers, à partir desquels la fondation du bâtiment a été faite, et poutres. Une telle maison était considérée comme un bien meuble, car en cas de résiliation du bail foncier, la structure pouvait être démontée et emportée par le locataire. Cependant, dans les grandes villes comme Paris, Londres ou Cologne, des maisons en pierre de 4-5 étages ont également été construites. Au premier étage, il y avait un atelier, une boutique d'artisan ou de marchand, au second - un salon, un réfectoire, au-dessus de la chambre principale, encore plus haut - des chambres pour les domestiques, les apprentis, les invités, les placards et les garde-manger.

A partir du 12ème siècle les villes deviennent des pôles d'attraction pour le pèlerinage - ce « prototype médiéval du tourisme » (selon l'expression de Le Goff). Les pèlerins se sont précipités vers la ville pour vénérer les saintes reliques conservées dans les cathédrales et les églises de la ville, ainsi que pour admirer les sites touristiques de la ville, divers bâtiments et monuments.

Les gens du Moyen Âge avaient beaucoup de temps libre, aimaient et appréciaient les fêtes et les divertissements programmés pour coïncider avec de nombreuses fêtes religieuses, pendant lesquelles il était impossible de travailler, comme le dimanche.

La noblesse organisait régulièrement des tournois chevaleresques, des fêtes et des bals, avec la participation de musiciens et de ménestrels, qui duraient de 3 à 5 jours. Les gens du commun se contentaient de coups de poing, de tir à l'arc, de spectacles de comédiens et d'artistes de cirque, de nourriture et de boissons gratuites offertes par l'atelier ou la guilde. Les processions et offices religieux attiraient toute la population de la ville, sans distinction de classe, de sexe et d'âge.

Mesdames et messieurs, parfois pendant 36 heures ne se sont pas levés de la table de fête. Derrière lui (et sous lui) ils dormaient, se soulageaient, faisaient l'amour. Les odeurs dans le château étaient très fortes - un mélange d'arômes de cuisine, de sueur, d'urine, de cuir, de chiens errant librement dans les couloirs et les chambres, ainsi que des parfums spécialement inventés pour noyer en quelque sorte ce bouquet. Cependant, les gens du Moyen Âge n'étaient pas dégoûtés. Ils se baignaient rarement - de deux fois par mois à deux fois par an. La propreté était généralement suspecte - après tout, les musulmans et les juifs - les non-chrétiens se lavaient souvent et soigneusement. À la fin du Moyen Âge, cependant, les bains publics sont devenus à la mode, dans lesquels hommes, femmes et enfants se lavaient séparément et ensemble. Dans ce dernier cas, il s'agit du prototype d'une maison de visite.

La moralité au Moyen Âge était basse, au sens actuel. Les hommes, bien sûr, cherchaient à limiter la liberté sexuelle de leurs épouses afin d'assurer une progéniture « légitime », mais eux-mêmes jouissaient d'une assez grande liberté. Les dames de la couche supérieure pouvaient avoir des amants officiels, surtout après «l'invention» de l'amour courtois.

Crise du XIVe siècle

Le quatorzième siècle fut encore bien malheureux. Pendant près d'un siècle, des guerres sanglantes se sont déroulées au centre de l'Europe, accompagnées comme d'habitude de la destruction des troupeaux et des récoltes, ainsi que de la migration des virus. La plus célèbre d'entre elles est la Guerre de Cent Ans entre l'Angleterre et la France.

À la fin du deuxième quart du siècle, les rats gris qui ont migré d'Asie centrale ont provoqué une épidémie de peste bubonique, qui a tué environ un tiers de la population européenne - environ 25 millions de personnes. La population urbaine a diminué de 4 fois, et la population des villes individuelles a même diminué de 10 fois !

De plus, un autre refroidissement local s'est produit, les conditions de maturation des grains se sont détériorées, ce qui a de nouveau conduit à la famine.

En conséquence, la population de l'Europe est passée de 73 millions de personnes en 1300 à 42 millions en 1400. Il n'y a pas de données exactes, mais il y a des raisons de croire qu'en 1350 la population de l'Europe ne dépassait pas 33 millions de personnes.

Dans la seconde moitié du siècle, une période de "réaction féodale" commence. Les propriétaires terriens tentent de revenir aux formes naturelles de perception des rentes, d'augmenter les redevances, de réviser les termes du bail foncier. En raison de la forte baisse de la population active, les salaires ont augmenté de manière inattendue. Les tentatives de réduction, conjuguées à une augmentation de la pression fiscale, débouchent sur une série de performances puissantes : la révolte de Wat Tyler en Angleterre, la Jacquerie en France.

1. Haut Moyen Âge, Histoire mondiale. T. 7. - Minsk, 1996.

2. La culture médiévale et la ville dans la nouvelle science historique. - M., 1995.

3. Brun V., Tilke M. Histoire des costumes. -M, 1996.

4. Mojeiko II. V. 1185.

5. Le Goff J. Civilisation de l'Occident médiéval. - M., 1992,

6. Théis Laurent. Patrimoine carolingien. - M.. 1993,

7. Lebec Stefan. Origine des Francs. - M., 1993.

8. Eco Umberto. Le nom de la rose.

9. Follet Ken. Piliers de la terre.

10. Druon Maurice. Rois maudits.

Chapitre 4

La société féodale ne comprenait que quelques domaines. Un domaine est un groupe social qui, selon le corral, avait des droits et des devoirs hérités. La société médiévale d'Europe occidentale se composait de trois domaines:

Le clergé. . Chevaliers, seigneurs féodaux laïcs, nobles sont entrés. . Citoyens et paysans.

Les deux premiers domaines étaient privilégiés. L'appartenance au domaine était héréditaire et déterminait le statut de propriété. La structure hiérarchique de la société rend difficile le passage d'une couche sociale à une autre. C'était fondamentalement impossible. L'un des traits distinctifs de la civilisation médiévale de l'Occident est le corporatisme. L'homme médiéval s'est toujours senti partie d'un collectif, d'une communauté. Il appartenait à diverses communautés et était uni selon une grande variété de signes. Il pourrait appartenir à différentes sociétés en même temps. Communautés rurales, artisanat, monastères, ordres spirituels de chevalerie, escouades militaires - tout cela est un exemple de certaines sociétés. La société avait sa propre trésorerie. Les corporations étaient fondées sur la consolidation, l'entraide et le soutien. La corporation n'a pas détruit la hiérarchie féodale mais a donné force et cohésion aux différentes strates.

Monarchie représentative de la succession. Institutions de la démocratie médiévale d'Europe occidentale.

La forme de gouvernement la plus répandue à l'époque du haut Moyen Âge et du Moyen Âge était la monarchie. De plus, au Moyen Âge d'Europe occidentale, il existait plusieurs types de monarchie. Par exemple empires, royaumes, principautés, duchés. Au haut Moyen Âge, le rôle de la royauté était très important. Mais l'église était un contrepoids puissant à la ré. Parallèlement, au début du Moyen Âge, les seigneurs féodaux se renforcent. Ce qui a conduit à son tour à la fragmentation féodale, à l'affaiblissement du pouvoir du roi. Mais au 10-11ème siècle, la réanimation des villes romaines a eu lieu en Europe. Sur le site des villes romaines, des villes médiévales ont commencé à se créer, qui étaient des centres de commerce et d'artisanat. Mais même au début du Moyen Âge, ces villes qui étaient post-trane étaient des centres politiques et administratifs. Ils étaient les résidences des souverains, des seigneurs féodaux, des évêques. Mais plus tard, ils sont devenus principalement des centres d'artisanat et de commerce. Artisans réunis en ateliers, marchands en corporations. A la fin du Moyen Age, une nouvelle classe, la bourgeoisie, est née dans les villes. Avec l'avènement des villes, une vague de mouvements urbains se développe. Les villes se battent pour leurs droits et leurs intérêts. Les droits et les intérêts se réduisaient à l'obtention de privilèges que les villes achetaient pour de l'argent. L'accord a été officialisé sous la forme d'un document spécial appelé charte. L'Angleterre a fourni le premier exemple de ce genre. Au XIIIe siècle, les corbeaux ont forcé le roi Jean sans terre à signer la Magna Carta, limitant le pouvoir royal.

La consolidation politique des seigneurs féodaux, à savoir la noblesse et le clergé, d'une part, et les citadins sous forme de domaines spéciaux, a conduit à la formation d'un domaine d'institutions représentatives. C'est ainsi qu'est née la monarchie féodale des représentants du domaine ou monarchie du domaine. En 1265, le premier parlement est créé. Dans lequel, outre les barons et le haut clergé, siégeaient des représentants de la population libre des comtés et des grandes villes. Bientôt, il y eut une division de ce parlement en Chambre des lords, à laquelle assistaient des représentants de l'aristocratie laïque et spirituelle, et en Chambre des communes, à laquelle assistaient des représentants de la classe moyenne. Ainsi, déjà au XIIIe siècle, une monarchie limitée par le parlement s'établit en Angleterre, dont la forme de gouvernement existe encore aujourd'hui. Au XIVe siècle en France, pour la première fois, un organe représentatif de classe a été convoqué, qui s'appelait les États généraux. Au XVe siècle, le même organe représentatif de classe est apparu en Espagne, qui s'appelait les Cortes. Au 16ème siècle, un tel orgue appelé le Reichstag est également apparu en Allemagne.

La deuxième forme de gouvernement, bien que moins courante dans l'Europe médiévale, était la cité-république. Par exemple, le chef de la ville vénitienne était le souverain, le doge. Son règne était à vie. Le pouvoir législatif était le Grand Conseil. Cependant, le pouvoir réel de la ville appartenait à plusieurs familles de marchands.

Les villes impériales d'Allemagne étaient formellement subordonnées à l'empereur, mais étaient en réalité des républiques urbaines indépendantes. Ils avaient le droit de déclarer la guerre de manière indépendante, de faire la paix, de frapper leur propre pièce.

Dans le nord de la France et les Flandres, des villes communes apparaissent. Ils étaient exempts de droits en faveur des seigneurs féodaux et avaient leur propre gouvernement.

La société européenne médiévale était hiérarchique. Au sommet du pouvoir féodal se trouvait le roi. Son règne était de nature juridique privée impersonnelle. Tout d'abord, il était le seigneur des plus grands seigneurs féodaux. D'autres seigneurs féodaux étaient ses vassaux. Le pouvoir du roi reposait sur un accord, sur une concession conditionnelle de terres. Les grands seigneurs féodaux recevaient des terres sous condition d'accomplir un service, le plus souvent militaire. Les grands seigneurs féodaux pouvaient avoir un vassal et lui céder une partie de ces terres. Au bas de la hiérarchie se trouvaient les paysans. La base du système féodal est la propriété monopolistique des seigneurs féodaux et des États féodaux sur la terre et la dépendance personnelle des paysans vis-à-vis des seigneurs féodaux. La formule clé dit qu'il n'y a pas de seigneur, il n'y a pas de terre sans seigneur. Le paiement pour l'utilisation des terres a été pris sous forme de loyer. Il y avait 3 formes de location : . Naturel. Corvée. . Épicerie. Cadeau d'épicerie. . Monétaire. . Au haut Moyen Âge, la première forme de rente - la corvée - prévaut. Elle était complétée par des formes rigides de dépendance personnelle des paysans devant le seigneur féodal.

Le seigneur féodal lyncha les paysans, limita leur liberté d'héritage. A partir du XIIe siècle, la corvée commence progressivement à s'éloigner. Dans la société féodale, deux classes se formaient : la classe des seigneurs féodaux et la classe des paysans.

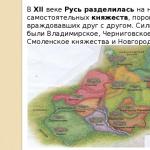

La structure sociale de la société médiévale: Europe et Russie Version écrite du discours de I. Danilevsky et P. Uvarov dans l'émission "Pas si!" Pavel Uvarov : Un guerrier équestre est un chevalier, bien sûr. Pour l'essentiel, ses fonctions sociales sont liées à la guerre, à l'usage des armes et à la protection de la population. C'est le premier. Il a un statut particulier, pas comme tout le monde, et est plutôt privilégié et indépendant. Il a sa propre idée de l'honneur, sa propre culture. Associé à des relations officielles spéciales - en règle générale, de type contractuel - avec son suzerain, un patron supérieur. D'un point de vue social, la chevalerie est une élite qui, en règle générale, utilise le travail paysan pour son entretien. ID : Dans l'ancienne Russie, pour ceux que l'on pourrait conditionnellement appeler "chevaliers", cet ensemble n'est clairement pas adapté. "Guerrier équestre", pour qui la guerre est le métier principal, cela reste compréhensible. Une position privilégiée en quelque sorte aussi. Mais ici un problème se pose immédiatement en Russie : les successions apparaissent très tardivement. Succession, si en un mot, est un concept juridique. D'une part, il faut une base juridique pour formaliser et consolider certaines relations. D'autre part, il doit exister un certain groupe social dont les droits sont inscrits dans la loi. En Russie, cette pratique n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Je veux dire la loi "Sur la liberté de la noblesse". Jusque-là, la loi ne définit aucun groupe social par des droits. Cela a toujours été difficile pour nous avec la législation, et pire encore avec la base juridique. Mais néanmoins, il y avait encore des motifs pour l'attribution de la chevalerie. Et jusqu'à une époque assez tardive, cela relevait de la définition, ce qui m'a toujours étonné, on croyait qu'en Russie il y avait une féodalité sans suzerain. C'est comme de la vodka sans diplôme, du tabac sans nicotine, un livre sans lettres. Etrange notion de chevalerie et de féodalité ! Mais ses racines sont claires. Les relations entre ceux que nous pouvons appeler conditionnellement seigneurs en Russie, et ceux que nous appelons aussi conditionnellement chevaliers, n'étaient pas du tout les mêmes qu'elles l'étaient en Europe occidentale. Il y a des différences fondamentales, et elles sont très claires géographiquement. Et en quelque sorte il fallait bien les désigner, d'où la « féodalité sans suzerain ». En Russie, il y avait une équipe plus âgée et une plus jeune. L'aîné est, bien sûr, une partie privilégiée des guerriers. Mais leurs privilèges sont plutôt étranges. Je ne sais pas comment les premiers chevaliers, relativement parlant, étaient définis en Europe occidentale par leur parenté, c'est-à-dire si leur statut était hérité. En Russie, c'est très difficile à déterminer. Et surtout, parce que nous attirons souvent une source très complexe et même dangereuse pour les premières périodes - les épopées. Pourquoi dangereux ? Parce qu'il s'agit d'une transmission orale, mais pas d'une épopée, qui, en règle générale, est très clairement maintenue dans sa structure et son contenu, mais des épopées. Dans l'épopée, le narrateur en est le créateur lui-même. Les personnages principaux sont des héros. Un héros et un chevalier sont à peu près la même chose. Le mot "héros" nous vient avec les Mongols. Le premier héros mentionné dans les sources écrites est Subedei-Baatur. C'est un nom turc, dont l'étymologie populaire a rendu plus russe - un héros. Qui sont-ils de nom? Ilya, Aliocha - c'est-à-dire Alexei ou Alexandre - et Dobrynya. Quant à Ilya et Aliocha, c'est déjà une époque tardive, car les noms sont clairement baptismaux, et les noms de baptême ne commencent à être utilisés comme principaux qu'à partir du XVe siècle. Je parle des premières épopées, des épopées du soi-disant cycle de Kiev, dans lesquelles le prince Vladimir le Soleil Rouge est mentionné. Où est tout ce public ? Ils siègent soit à la fête du prince Vladimir, soit aux avant-postes héroïques. Les avant-postes de Bogatyr sont un concept qui a été formé au 15ème siècle. C'est-à-dire que peu importe comment nous prenons n'importe quel signe, il nous renvoie au 15ème siècle, au 16ème siècle, au 17ème siècle. Et outre le nom de Vladimir le Soleil Rouge et le fait qu'il soit assis à Kiev, il n'y a pas d'autres signes de datation, bien que nous l'attribuons à la période de Kiev. En général, Vladimir le Soleil Rouge est une figure presque mythique, une sorte de "mélange" d'Arthur et de Charlemagne. Charlemagne avec ses paladins, et Arthur avec ses chevaliers. Quelques souvenirs lointains et lointains de Vladimir Sviatoslavovitch, car après tout le Baptiste, et on se souvient régulièrement de lui. Puis Vladimir Monomakh, mais la figure est aussi extrêmement obscure. Et par conséquent, il est impossible de tirer une conclusion sur la composition sociale des chevaliers, d'où venaient ces héros. Disons qu'il pourrait s'agir d'enfants de paysans. Je n'oserais pas tirer une telle conclusion. Il existe des sources plus fiables. Disons "Le conte des années passées". Mais c'est aussi une généalogie semi-mythique sur plusieurs générations de proches entourant le prince ! L'histoire de Yana Vyshatich, Vyshat Ostromirich. Tous ceux-ci sont des parents du prince dans une certaine mesure, et Ostromir est un maire de Novgorod, il est un parent d'Izyaslav Yaroslavich, le fils aîné de Yaroslav le Sage. De plus, il est tout à fait clair qu'il y a des tronçons généalogiques dans le conte. Et c'est ce qui est important. Il faut se rappeler que jusqu'au XVe siècle on n'avait aucune idée des patronymes. Personne ne se soucie vraiment du pedigree. Au mieux, le grand-père est mentionné, c'est-à-dire qu'il dit qui était le grand-père. Rien de plus n'a d'importance. Par conséquent, il est absolument impossible de dire que la chevalerie en Russie - et ce sont certains droits et obligations qui passent de génération en génération par héritage. Cependant, au début, jusqu'au XIIe siècle, tout ressemblait beaucoup à l'Europe occidentale. Et au XIIe siècle, l'émergence d'États indépendants sur le territoire de Kievan Rus conduit à la formation de différents types d'États, et le rôle des guerriers à cheval évolue. Mais jusqu'à cette époque, les principautés du sud et du sud-ouest rappellent beaucoup l'Europe occidentale. Ce sont Kiev, Galitch, Volyn, dans une certaine mesure Polotsk. Et une image complètement différente dans le nord-est. Avec l'apparition sur la scène historique d'Andrei Bogolyubsky, tout le système des relations sociales en général change radicalement. Dans le sud et le sud-ouest, les escouades supérieures, appelées le mot "boyards", jouent un rôle très important, influencent le prince, le prince est obligé de coordonner avec elles toutes ses actions, jusqu'à celui à qui la principauté sera transféré. Ils ont des propriétés foncières et les considèrent comme les leurs, et gardent en fait sous leur contrôle les réunions des veche de la ville. Et dans le nord-ouest, les boyards sont locaux, ce ne sont pas des guerriers, c'est une aristocratie locale avec de grandes propriétés foncières, et cela ne dépend en aucune façon du prince. Le prince dépend d'eux ! Ils expulsent le prince, ils peuvent en inviter un autre, et il peut venir à eux sur une base contractuelle, disons, pour la durée des hostilités. Et le nord-est, où un autre système de boyards se dessine, bien que le terme soit le même. Après qu'Andrey Bogolyubsky ait expulsé l'équipe de son père, il reste avec les mêmes ministres, avec la même organisation de service, la "équipe junior", qui ne lui est pas égale. Il n'est pas le premier parmi ses pairs, mais un ordre de grandeur supérieur. Ce sont des serfs - au XVe siècle, ils écriront qu'Andrei Bogolyubsky a été tué par ses serfs. Bien qu'ils s'appelaient des boyards et étaient des boyards. Ainsi, dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, dans le nord-est de la Russie, il y avait des types de boyards complètement différents. Et avec l'Europe occidentale, semble-t-il, seuls les boyards du sud-ouest peuvent être comparés. PW : Mais à cette époque, si on parle du XIIe siècle, c'est la même chose en Occident. En Angleterre conquise par les Normands - un, dans le nord-est de la France - un autre, et en Italie - le troisième. Et le manque d'unification n'était pas moins, sinon plus, qu'en Russie. Mais que s'est-il passé en Europe ? Et qu'est-ce qui ne nous est pas arrivé ? Premièrement, il n'y a pas eu d'invasion mongole en Europe, ce qui a radicalement résolu le problème des boyards, du moins dans le nord-est. Et la seconde, peut-être non moins importante, c'est qu'il y avait en Occident une codification de la pensée juridique qui était déjà née après la « réception » du droit romain. Les personnes qui ont appris à penser légalement ont voulu codifier certaines règles pour que les interactions deviennent possibles. Le résultat est une réalité complètement différente. Un canon généalogique est en cours de formation. Un traité a été écrit, qui prouve la piété de la pratique de "faire couler le sang dans certains cas". Il existe une tradition selon laquelle les chevaliers sont perçus comme les protecteurs des veuves et des orphelins. Ceci est particulièrement fort là où il y a un manque de puissance. Autrement dit, le XIIe siècle pour l'Europe est le moment de la création, du pliage du système social, d'une certaine unification des règles, à la suite de quoi l'échange d'informations et de codes de conduite devient possible. Depuis la fin du XIIe siècle, il y a déjà eu une certaine unité de territoires et de régions différentes. Et les croisades ont joué un rôle énorme à cet égard, le rôle d'une sorte de catalyseur et de creuset dans lequel le système de valeurs commence à se cristalliser. De plus, ce processus ne fera que gagner en force, se renforcer. Les normes juridiques seront améliorées, des États nationaux seront formés. Mais tout de même, jusqu'au XVe siècle, les jeunes chevaliers aristocratiques de toute l'Europe se rassemblaient et, par exemple, partaient à la chasse aux Lituaniens. Nous savons comment ces merveilleux gars, qui nous sont familiers des chroniques de Shakespeare, enfants, petits-enfants du Prince Noir et de Richard II, sont expulsés de la frontière lituanienne par des instructions papales spéciales pour l'émeute et la disgrâce qu'ils provoquent. Deux mots de plus sur les croisades. Il y a une opinion qu'il s'agit d'un vaste projet mondial de réorganisation sociale et politique de toute l'Europe. Si tel est le cas, il y aura alors de nombreux projets de ce genre. Et sous Charles V et VI, et le projet Dubois sous Philippe IV. Et en général, toutes les premières utopies seront peintes dans des tons chevaleresques. Mais au bout d'un moment tout sera fini. Et il y a une explication fonctionnelle très simple - maintenir une armée chevaleresque, ce colosse, devient de plus en plus difficile. Et incroyablement cher, bien sûr. Et l'Europe de l'Est est une société peu peuplée et, en général, pauvre. Il n'y a pas une telle concentration de richesses, de matériel humain et de ressources qu'en Europe occidentale pour soutenir la chevalerie, ce qui, soit dit en passant, est une autre raison de son absence en Russie. De plus, une forme spécifique d'utilisation des terres. N'oublions pas que pratiquement avant le XVe - voire XVIe siècle, un tournant s'opère. La population a été forcée de quitter les anciennes terres et de développer de nouvelles zones. Cela détermine en grande partie pourquoi en Russie il y avait une féodalité sans vassalité. Parce qu'il était impossible de donner une parcelle de terre pour la vie - elle s'est développée à une vitesse incroyable. C'est-à-dire qu'il fallait soit donner la pêche, les salines - n'importe quoi - soit attendre qu'un système normal d'utilisation des terres apparaisse. Et nous sommes au 16ème siècle. Ensuite, le processus de formation de l'utilisation locale des terres est terminé. Mais ce n'est plus la chevalerie. Évidemment, c'est possible, mais le temps est perdu. Le pouvoir princier est déjà assez fort, puis le pouvoir royal. C'est à cette époque qu'intervient une forte montée en puissance du Grand-Duc, et bientôt l'apparition d'un roi, absolument sacré, qui se tient en dehors de toute structure sociale. Plus le lourd héritage des Mongols. Parce que la relation entre le souverain et le serf est transférée à tout le système de relations. Il n'y avait pas de barons ici ! A un moment donné, on a essayé de dire dans notre pays que la lutte contre les boyards réactionnaires était menée par la noblesse progressiste. Mais ... ils ne différaient pas dans leur essence! Ce n'était qu'un rang, qu'un statut déterminé par la position sous le monarque, qui seul avait un pouvoir illimité. Voyons où d'autre la chevalerie pourrait être, et si elle l'était. Ou est-ce un phénomène purement européen ? Je pense aux samouraïs, aux Rajputs indiens qui ont maintenu la pénétration de l'islam dans les régions centrales. Il y avait quelque chose de similaire en Iran. Et même en Chine. Mais la société nomade a résolu ce problème d'une manière différente. ID : La chevalerie européenne n'a pas toujours réussi. Par exemple, l'affrontement de Shaio, la bataille de Legnica, où les Mongols ont remporté des victoires inconditionnelles. PW : Peut-être que s'ils partaient, le système de verrouillage pourrait les retenir. Ils ne savaient pas comment prendre des châteaux dans une région montagneuse. Mais en bataille ouverte, la chevalerie n'avait aucune chance, c'est certain. Alors, où se situe la frontière entre l'Ouest et l'Est, où se situe la frontière de la chevalerie d'Europe occidentale à l'Est ? Il n'y avait pas de chevaliers comme en Europe, par exemple dans les pays baltes. ID: Et en Lituanie, en Pologne - des contacts constants avec l'Europe, dus notamment à la lutte contre l'invasion mongole. Et c'est le grand mérite de Danila Romanovich Galitsky, qui a établi de tels contacts. C'est lui qui commence à s'impliquer activement dans le processus, à la suite duquel une entité émergera, que nous appellerons la Lituanie. Mais le Grand-Duché de Lituanie est un territoire colossal avec une population de composition ethnique différente. Et le fait que, malgré tout, cette principauté soit plus proche de l'Ouest que de l'Est, fait que plus tard, bien plus tard, la Lituanie conclut une Union avec la Pologne, la Rzeczpospolita surgit. Et ce que nous trouvons dans ces territoires est beaucoup plus proche, disons, de la chevalerie européenne par essence et en termes de formes de relations que du nord-est. Et la noblesse polono-lituanienne peut être appelée chevalerie. Mais où voyons-nous la présence la plus orientale ou même une mention de légendes chevaleresques ? ID : Dans le nord-est, au mieux, on trouve des romans sur Alexandre le Grand. P. W : Et pourtant, si vous cherchez des racines communes, vous pouvez les trouver. Après tout, c'est dans les traditions grecques - un saint équestre. Et nous le rencontrons aussi bien dans la tradition chrétienne orientale qu'occidentale. C'est un cavalier, ou un lancier. Et au début, bien sûr, ce n'est pas Saint-Georges, mais juste un cavalier, un cavalier. Il est intéressant de noter que même pour le nord-est de la Russie aux XIVe-XVe siècles, il y avait un choix, comme en Occident, il y avait une pluralité de services. Le cavalier pouvait partir pour un certain temps ou se déplacer définitivement d'un prince à l'autre. Et ceci jusqu'au 16ème siècle. Regardons maintenant les légendes chevaleresques. Une telle légende s'appelle "Le conte de la campagne d'Igor". Il est généralement comparé à "The Song of Roland". Cependant, pour autant que je sache, ils n'ont qu'une chose en commun - un cas tout à fait ordinaire, à propos duquel une œuvre brillante et étonnante a été créée, qui est généralement en dehors de tout genre. Dmitry Sergeevich Likhachev a écrit clairement et clairement: cette œuvre se situe en dehors de la structure du genre. Ce qui, soit dit en passant, a conduit à de tristes réflexions sur sa création. L'absence totale d'information sur l'existence de cette œuvre a conduit à la même question. C'était hors de question, bien que Likhachev ait parlé avec audace de l'existence du "Conte de la campagne d'Igor", semblable à celui de la "Chanson de Roland". On ne sait pas sur quoi il a fondé cette affirmation. Le développement d'une chose aussi spécifique que l'héraldique est associée à la chevalerie. ID : Et cela a été catégoriquement exclu en Russie ! Parce que - je le répète ! l'idée d'appartenance tribale, l'apparition des noms de famille est apparemment liée à une seule chose - l'apparition du localisme. Il s'agit de la formation d'une couche de personnes de service d'un certain rang, classées selon le moment où une personne est arrivée, la position occupée par ses ancêtres. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un prince, ou d'un boyard de Moscou, ou d'un boyard d'un prince en service, afin d'assurer leur statut et celui de leurs descendants. Seulement à partir de maintenant ! De plus, je ne suis pas le seul à arriver à cette conclusion, étudiant le matériel du XIe siècle à la fin du XVe siècle, mais, par exemple, Alexander Kamensky, parcourant ce matériel du XVe au XVIIIe siècle. Notre héraldique apparaît au 17ème siècle, et c'est l'héraldique urbaine. Et au XVIIIe siècle, ce sera déjà l'héraldique tribale, qui a un statut complètement différent et d'autres fonctions. Mais cela ne change rien au principe. Aujourd'hui, dans nos idées, le blason est un symbole d'honneur. Pour cette époque, apparemment, ce n'était qu'un système de comportement qui permettrait de progresser. Parce qu'en Russie, il n'y a pas de canon, c'est-à-dire une désignation de comportement qui serait lue comme un concept d'honneur. Je ne pouvais voir de tels mots nulle part: "il a agi de manière malhonnête". Parce qu'il est possible de déterminer la "disponibilité" de l'honneur lorsque vous êtes "pris en flagrant délit, c'est-à-dire lorsque vous dépassez ce canon. Quelles conclusions peut-on en tirer ? L'existence de la chevalerie en Europe occidentale a été d'une grande importance pour son développement. Cette institution a grandement influencé l'émergence et l'établissement des droits individuels, l'attitude envers les femmes, la création et le respect des règles de la guerre civilisée et l'attitude envers les prisonniers. Tant de traits de la démocratie viennent en grande partie de là. On peut même dire que, dans une certaine mesure, les fondements du système juridique moderne ont été posés précisément à ce moment-là et grâce à la chevalerie. YU : En Russie, il y avait des éléments communs avec les européens, à partir desquels la chevalerie pouvait se développer, mais, apparemment, pour des raisons internes complexes, cela n'a pas eu lieu.

La structure sociale de la société médiévale était assez simple. Aux âges "obscurs", plus de 90% de la population étaient des paysans (colons, vilains, litas, serfs), plus ou moins personnellement dépendants du propriétaire de la terre - un seigneur féodal spirituel ou séculier. La part des couches moyennes (artisans, soldats, moines, serviteurs, fonctionnaires, marchands) était d'environ 7 à 9 %. La couche supérieure (seigneurs féodaux, nobles, haut clergé) ne dépassait pas 1,5-2 %. Pour simplifier, on peut supposer que cent paysans pourraient nourrir dix artisans et deux oisifs.

Pendant la période des révolutions communales, la proportion des couches moyennes augmente rapidement et atteint 15 à 20 % de la population, tandis que la proportion des paysans diminue à 80 %. À la fin du Moyen Âge, la part des paysans dans les pays les plus développés était réduite à 75 %, tandis que la part des couches moyennes augmentait à 25 %. Certes, dans les strates urbaines moyennes, il y a une stratification importante. Une partie importante d'entre eux passe progressivement à l'état de pauvres - ouvriers salariés, dont la situation est à certains égards encore pire que celle des paysans.

La structure sociale au Moyen Âge était très rigide. La position d'une personne était déterminée par sa naissance. Il était extrêmement difficile de passer de la classe paysanne à la classe artisanale, et à la couche supérieure, c'était presque impossible. Les mariages mixtes étaient pratiquement exclus, d'autant plus que les mariages étaient conclus, en règle générale, au sein d'un atelier, d'une guilde ou d'une communauté. La seule échelle de carrière qu'un roturier pouvait gravir était la hiérarchie de l'église, et de tels cas étaient isolés.

la vie médiévale

Les empereurs allemands, des Carolingiens aux Franconiens, sont restés fidèles aux us et coutumes des Francs. En revanche, en tant qu'héritiers de l'Empire romain, ils ont adopté le costume romano-byzantin de l'Antiquité tardive pour les occasions solennelles. Les éléments antiques tardifs dans les vêtements pour hommes sont, tout d'abord, une tunique ou une dalmatique longue, jusqu'au talon, avec de riches décorations, pour les femmes - une tunique semi-longue ou tombant librement, et en dessous - un maillot de corps long et large. Traditionnellement, les vêtements pour hommes germaniques étaient une veste large, principalement ceinturée, sous la forme d'un chemisier à manches longues et d'un pantalon long noué aux mollets - les enroulements allaient plus loin jusqu'aux pieds. En soi, les vêtements assez modestes de la noblesse étaient fabriqués à partir de tissus coûteux aux couleurs vives avec des bordures décoratives. Les chaussures étaient des "chaussures paysannes" en cuir sans talons, resserrées par des lanières.

Les chapeaux étaient strictement différents : les femmes mariées se couvraient les cheveux d'un foulard ou d'un voile ; les filles se promenaient la tête découverte.

La poésie chevaleresque et les normes de comportement de l'époque des croisades ont apporté une sophistication aux relations personnelles et sociales. La religion, l'honneur des armes et le culte de la dame - ce sont les trois sanctuaires que le chevalier a servis. Il était considéré comme particulièrement important de maîtriser les sept arts chevaleresques : l'équitation, la natation, le tir à l'arc, les coups de poing, l'observation des oiseaux, le jeu d'échecs et l'écriture de poésie.

L'équipement de combat d'un guerrier et d'un chevalier complétait l'image de la tenue masculine médiévale. Avant les croisades, les Normands possédaient des coquillages écailleux et des coquillages annulaires. Au XIIe siècle. la cotte de mailles est apparue : de minces anneaux de fer n'étaient pas cousus les uns aux autres, mais étaient tissés les uns dans les autres et attachés de manière à former un maillage dense et élastique, plus pratique et fiable. Le costume était complété par des casques de différentes formes et des camisoles avec des armoiries.

Au milieu du XIVe siècle. des changements fondamentaux dans l'habillement s'opèrent, une véritable « domination des ciseaux » s'installe. La nouvelle tendance était de raccourcir, rétrécir et lacer les vêtements. Comme les vêtements qui se portaient sur la tête devenaient très étroits, ils devaient être coupés devant et munis d'un fermoir. La veste est apparue - un vêtement d'extérieur moulant avec des manches et des attaches, atteignant à peine les hanches. Les chaussures sont devenues incommensurables, c'est pourquoi, pour faciliter la marche, ils portaient des chaussures en bois - des sabots.

A peine la nouvelle mode est-elle devenue omniprésente que les premières lois vestimentaires sont introduites pour freiner l'engouement pour la mode et le luxe, et surtout pour préserver les distinctions de classe.

L'architecture se distinguait par un caractère dur et "serf". L'utilisation de la pierre comme matériau de construction est devenue presque universelle. Le poids des voûtes en pierre était soutenu par des murs épais percés de fenêtres étroites. Selon leur plan, les bâtiments de l'église reproduisaient le type cruciforme de la basilique romane avec ses nefs longitudinales et transversales et un portail à l'extrémité ouest. Le nouveau style architectural s'appelait roman.

En France, le processus le plus cohérent a été la formation de l'art roman, principalement l'architecture, en particulier monastique. Les monastères se sont occupés de la construction de ponts, de la pose de nouvelles routes et de la restauration d'anciennes routes, le long desquelles se trouvaient des abris de monastère et des clochers d'église. C'étaient les monastères qui étaient les centres d'éducation. Dans les écoles monastiques, on enseignait des disciplines anciennes, appelées les « sept arts libéraux » : grammaire, rhétorique et dialectique (première étape de l'enseignement) ; arithmétique, géométrie, astronomie et musique (second niveau). Ils ont appris à lire en mémorisant des prières, le psautier et l'évangile. L'école médiévale ne connaissait pas la limite d'âge, les enfants apprenaient à lire et à écrire avec les garçons adultes. Les marchands élevaient leurs enfants séparément, car les moralistes de l'Église condamnaient les pratiques commerciales et de crédit. La diffusion généralisée de l'alphabétisation a conduit à l'apparition au XIIe siècle. les premières grandes bibliothèques privées. L'une de ces bibliothèques appartenait à Robert de Sorbon, qui en fit don en 1253 au collège qui porte son nom.

La cité médiévale était caractérisée par l'étroitesse, la surpopulation des bâtiments, l'insalubrité et le danger constant d'incendies. Les eaux usées et les ordures, qui étaient pour la plupart déversées dans les rivières ou les fossés de la ville, étaient une source de maladies infectieuses. La peste, le choléra, les maladies gastro-intestinales tout au long du Moyen Âge sont restées essentiellement des maladies urbaines.

Les maisons urbaines différaient peu des maisons rurales. Ils ont été érigés à partir de saule recouvert d'argile, de bois plâtré sur le dessus ou de pierre mal taillée. Les bâtiments en bois de type «shtenderbau» étaient largement distribués à partir d'éléments portables: piliers, à partir desquels la fondation du bâtiment était faite, et poutres. Une telle maison était considérée comme un bien meuble, car en cas de résiliation du bail foncier, la structure pouvait être démontée et emportée par le locataire. Cependant, dans les grandes villes comme Paris, Londres ou Cologne, des maisons en pierre de 4-5 étages ont également été construites. Au premier étage, il y avait un atelier, une boutique d'artisan ou de marchand, au second - un salon, un réfectoire, au-dessus de la chambre principale, encore plus haut - des chambres pour les domestiques, les apprentis, les invités, les placards et les garde-manger.

A partir du 12ème siècle les villes deviennent des pôles d'attraction pour le pèlerinage - ce « prototype médiéval du tourisme » (selon l'expression de Le Goff). Les pèlerins se sont précipités vers la ville pour vénérer les saintes reliques conservées dans les cathédrales et les églises de la ville, ainsi que pour admirer les sites touristiques de la ville, divers bâtiments et monuments.

Les gens du Moyen Âge avaient beaucoup de temps libre, aimaient et appréciaient les fêtes et les divertissements programmés pour coïncider avec de nombreuses fêtes religieuses, pendant lesquelles il était impossible de travailler, comme le dimanche.

La noblesse organisait régulièrement des tournois chevaleresques, des fêtes et des bals, avec la participation de musiciens et de ménestrels, qui duraient de 3 à 5 jours. Les gens du commun se contentaient de coups de poing, de tir à l'arc, de spectacles de comédiens et d'artistes de cirque, de nourriture et de boissons gratuites offertes par l'atelier ou la guilde. Les processions et offices religieux attiraient toute la population de la ville, sans distinction de classe, de sexe et d'âge.

Mesdames et messieurs, parfois pendant 36 heures ne se sont pas levés de la table de fête. Derrière lui (et sous lui) ils dormaient, se soulageaient, faisaient l'amour. Les odeurs dans le château étaient très fortes - un mélange d'arômes de cuisine, de sueur, d'urine, de cuir, de chiens errant librement dans les couloirs et les chambres, ainsi que des parfums spécialement inventés pour noyer en quelque sorte ce bouquet. Cependant, les gens du Moyen Âge n'étaient pas dégoûtés. Ils se baignaient rarement - de deux fois par mois à deux fois par an. La propreté était généralement suspecte - après tout, les musulmans et les juifs - les non-chrétiens se lavaient souvent et soigneusement. À la fin du Moyen Âge, cependant, les bains publics sont devenus à la mode, dans lesquels hommes, femmes et enfants se lavaient séparément et ensemble. Dans ce dernier cas, il s'agit du prototype d'une maison de visite.

La moralité au Moyen Âge était basse, au sens actuel. Les hommes, bien sûr, cherchaient à limiter la liberté sexuelle de leurs épouses, afin d'assurer une progéniture « légitime », mais eux-mêmes jouissaient d'une assez grande liberté. Les dames de la couche supérieure pouvaient avoir des amants officiels, surtout après «l'invention» de l'amour courtois.

résumé des autres présentations"Moyen Âge en Europe" - Style roman. Style gothique. Vocabulaire. Périodisation de l'histoire médiévale. civilisation chrétienne. Cathédrale de Strasbourg. Homme. inventions européennes. Moyen Âge fantastique. historien français. Amienne. Partage de l'empire romain. Les universités. Cathédrale de Chartres. Trois États barbares. Beauvais. Réalisations culturelles. Notre Dame. Moyen Âge sombre. Invasions barbares. Barbarisme. Église catholique.

"Artisanat dans une cité médiévale" - Ateliers. Des produits. Artisans. Donnez la bonne réponse. Atelier d'artisan. Le rôle des ateliers dans la vie de la cité. Particularités. Artisanat dans une cité médiévale. Artisanat. Tisserand à domicile au travail.

"Vêtements dans le style du Moyen Âge" - Une variété de coiffures. Période médiévale tardive. Couverture. période du haut Moyen Âge. Robes pour femmes. Silhouette adjacente. Dard. Costume d'Europe occidentale pour hommes du Moyen Âge. Les proportions de la combinaison féminine adjacente. Costume d'homme. Vestes courtes ajustées. Journal de la mode médiévale. L'utilisation de combinaisons de couleurs vives et contrastées dans les vêtements. Formes triangulaires dynamiques. Sculpture de cathédrales médiévales.

"L'Europe au Moyen Age" - L'Europe et la Russie au Moyen Age. Relations entre seigneurs féodaux. Vassaux. État médiéval. Séniors. Monarchie absolue. Le rôle de l'Église au Moyen Âge. Le terme "Moyen Âge". ancienne monarchie féodale. Rois. Querelle. Relations entre seigneurs féodaux et paysans. Société. L'économie naturelle. Corvée. Monarchie représentative de la succession. La structure de la société médiévale. Arrêter. La lutte des papes et des rois.

"L'éducation des cités médiévales" - L'argent. Perception des élèves d'une cité médiévale. Formation des cités médiévales. Changements majeurs dans la vie. Causes de l'émergence et de la croissance des villes. Artisans du même métier. Seigneurs féodaux et citadins. L'émergence des villes. Raisons de la croissance des villes médiévales. Commerçants et artisans. Villes européennes. Séparation de l'artisanat de l'agriculture. Développement de l'économie.

"Quiz "Moyen Âge"" - Les Croisades. Donnez-moi une définition. L'église a cherché à empêcher le pillage de ses richesses. Événement. Découvertes, inventions. développement du système féodal. Comment les changeurs de monnaie se sont transformés en usuriers. Membres des croisades. Jan Hus. Jacques Prostoke a un dos large. Commune. Cité médiévale. La lutte du peuple tchèque. Système agricole à trois champs. Insurrection paysanne en France. Relation de la population urbaine avec l'agriculture.