Commandants célèbres de la Seconde Guerre mondiale 1941 1945. Commandants de la Grande Guerre patriotique

Bataille de Stalingrad. Nos troupes comptent plus d'un million. Il y a plus d'un million d'ennemis. Le 16 avril 1945, deux millions et demi de nos soldats opéraient en direction de Berlin. Ils se sont heurtés à l’opposition d’un groupe de plus d’un million de fascistes. Et en plus, il y a la « force inanimée » : d’énormes concentrations de chars et d’artillerie, des troupeaux géants d’avions.

Et avec une telle « densité de feu », les combats ont duré longtemps. Contre-offensive à Stalingrad - 75 jours. Et « Le massacre de Mamaevo » a duré trois heures. Et la bataille de Poltava a duré presque aussi longtemps.

Mais, en comparant, nous ne prétendrons pas que les grandes batailles des siècles passés ne sont que des « batailles d’importance locale » si nous les mesurons à l’aune des normes que nous connaissons déjà. Le grand avenir n’a jamais diminué le grand passé.

Nous parlons d'autre chose : des commandants.

Napoléon a déclaré que bon nombre des questions auxquelles un commandant était confronté étaient un problème mathématique digne des efforts de Newton et. Il pensait à son temps. Mais que dire de nos commandants ? Comment mesurer la complexité des tâches qui leur sont confiées ?

Joukov, Vasilevsky, Rokossovsky, Konev, Vatoutine, Tolbukhin, Chernyakhovsky, Meretskov, Bagramyan. Les noms parlent d'eux-mêmes. Ils disent beaucoup de choses à beaucoup de gens. De plus, la série peut se poursuivre plus loin ; même sa durée est étonnante.

Gueorgui Konstantinovitch Joukov

Le général G.K. Joukov, commandant de peloton et d'escadron pendant la guerre civile, héros de Khalkhin Gol, est devenu chef d'état-major en janvier 1941, à l'âge de quarante-quatre ans. Il a occupé ce poste jusqu'au 30 juillet, soit un peu plus de six mois. La Grande Guerre Patriotique, comme on le voit, représente un mois et un peu plus d'une semaine de cette période. Puis, en termes civils, il a été muté à un autre emploi. Cela s’est produit aux jours amers de nos échecs.

Très peu de temps s'écoulera et Georgy Konstantinovitch Joukov deviendra commandant en chef suprême adjoint. Mais il en sera ainsi. Très bientôt et très bientôt. Les heures et les années comptent sur l'horloge de la guerre.

La première chose que Joukov fera dans sa nouvelle qualité de commandant du Front de réserve sera Yelnya, où il se rendra pour organiser une contre-attaque.

Il comprendra très vite que nos unités tirent de l'artillerie non pas sur des postes de tir ennemis réels, mais sur des postes supposés.

Il comprendra que, tout en retardant une action décisive, il doit constamment maintenir l'ennemi en suspens, l'épuiser et même le tromper par son activité.

Rappelons-nous : Joukov a remplacé l'ancien commandant du front de Léningrad lorsque le groupe d'armées Nord, après avoir capturé Shlisselburg, a encerclé Leningrad. L'ennemi a tenté de toutes ses forces de transformer l'anneau de blocus en un nœud coulant suffocant jeté autour du cou de la ville tourmentée.

Joukov est resté à Léningrad pendant moins d'un mois et a été rappelé d'urgence - Moscou était désormais en danger de mort. Réalisant son rêve tant attendu - capturer la capitale soviétique afin de surpasser ainsi Napoléon (à cette époque Moscou n'était pas la première ville de Russie), Hitler envoya près de la moitié de toutes les troupes qui opéraient sur le front germano-soviétique. opération, comprenant les deux tiers de toutes les divisions blindées et motorisées. Il se souvient des expériences de Paris, Oslo, Copenhague, Belgrade.

La même personne va précisément aux « points d’ébullition ». Selon Vassilievski, Joukov était le plus visible de la cohorte principale des commandants soviétiques et se trouvait à chaque fois là où il devrait être. Et ce malgré sa « chaleur », son caractère indépendant. Mais il ne changera pas, il restera le même. Mais l'attitude envers ces personnes deviendra différente (« Peu à peu, sous la pression des circonstances du cours de la guerre », écrira plus tard Vasilevsky). A ceux qui connaissent parfaitement leur métier, pour qui les intérêts de la cause, les intérêts de la Victoire passent avant tout.

Rokossovsky Konstantin Konstantinovitch

Nous entendons et répétons souvent ces mots : le temps dicte, le temps exige. C’est alors que – pendant la guerre – il est devenu absolument évident qu’il ne s’agissait pas que de mots. C’est alors qu’il est devenu absolument évident que les principes de sélection du personnel sont d’une importance vitale. La guerre a compliqué beaucoup de choses, mais elle a aussi simplifié de manière inattendue beaucoup de choses - par exemple, la question de savoir qui était considéré comme une personne prometteuse digne d'être nommée.

Rokossovsky a commencé la guerre non pas en tant que général de 44 ans, mais en tant que très jeune homme. Dans la vie civile, il effectua un raid audacieux sur le train du quartier général blanc, participa à la défaite et à la capture du baron Ungern et reçut l'Ordre du Drapeau rouge.

En fait, en neuf mois, moins le temps passé à l'hôpital après avoir été blessé, Konstantin Konstantinovitch Rokossovsky est passé de commandant de corps à commandant de front. Croissance rapide, évaluation instantanée du mérite. Instantané, mais pas précipité.

Si l’on y réfléchit bien, la croissance « officielle » de Rokossovsky a été facilitée par ses ennemis – ils lui ont donné des caractéristiques louables. Comment? Au moins ceci : en janvier 42, la Seizième Armée fut transférée dans la région de Sukhinichi, et un incident s'y produisit, qui semblait au premier abord inexplicable.

Les unités nazies opposées à nos troupes abandonnèrent brusquement leurs positions et reculèrent de sept à huit kilomètres. Sans combat, sans aucune coercition de notre part.

Plus tard, il est devenu clair ce qui les avait poussés à agir ainsi : ils ont entendu une rumeur sur l'arrivée de la seizième armée. L'ennemi connaissait déjà bien le nom de son commandant et décida donc, sans tenter le destin, de retirer ses troupes vers des positions mieux préparées.

Pendant la guerre, la responsabilité des décisions prises a fortement augmenté. La nécessité que ces décisions soient exemptes d’erreurs est devenue plus pressante que jamais : le coût de chaque erreur, notamment dans les décisions de nature militaire, n’a jamais été aussi élevé.

En les acceptant, ils n’ont pas risqué leur position, ni leur réputation, ils ont non seulement mis en danger eux-mêmes, mais aussi celle de bien d’autres, leur vie – la vie de dizaines, de centaines, de milliers.

Tcherniakhovski Ivan Danilovitch

La guerre a répondu à toutes les questions avec une rapidité incomparable. Une décision a été prise - et tout est devenu clair demain, voire aujourd'hui - une heure plus tard.

Lorsque, dans l'une des batailles, l'artillerie prenait du retard, changeant de position de tir - et chaque minute était précieuse, sinon l'offensive s'enliserait, Ivan Danilovich Chernyakhovsky - et c'était, semble-t-il, pour la première fois dans l'histoire du Grand Patriotisme. Guerre - a été retiré des positions de tir et déplacé vers la ligne de front pour combattre avec l'ennemi terrestre le groupe principal de l'artillerie anti-aérienne de l'armée.

Les canons anti-aériens n'ont pas touché des avions, mais des chars et des positions ennemies fortifiées. C’était un gros risque, mais Tchernyakhovsky, après avoir pris une telle décision, espérait briser la résistance de l’ennemi en une heure ou deux. Et il s’est avéré qu’il avait raison.

Dans une autre bataille, rappelant encore une fois l'ordre de Souvorov : une minute décide de l'issue des batailles, une heure - du succès de la campagne, un jour - du sort du pays, ne permettant pas à l'ennemi de prendre pied sur des lignes avantageuses, et donc, évitant des pertes injustifiées, Tchernyakhovsky ordonne aux troupes de forcer le Dniepr.

Sans démonter les parcs de pontons-ponts, sans assurer le passage simultané de l'infanterie, des chars et de l'artillerie, traverser sur des radeaux et des bateaux de pêche. Le plan était de créer la surprise. Et à la fidélité allemande à la lettre de la charte.

Le général savait que dans toutes les instructions de l'armée allemande, la traversée de rivières aussi importantes n'était autorisée que si des installations techniques de franchissement étaient disponibles. Il savait que les Allemands n’oseraient pas admettre, même si cela se passait sous leurs yeux, que quelqu’un fasse quelque chose qu’ils ne feraient jamais eux-mêmes. Et encore une fois, j'avais raison.

Et lorsque, sous le feu féroce de l'ennemi, nos unités avancées atteignirent la rive opposée et entrèrent dans une bataille inégale, Tchernyakhovsky communiqua aux unités avancées : « J'envoie des renforts, je vous soutiendrai par le feu. Ordre : agrandissez la tête de pont. J'irai vers toi moi-même !

La tête de pont a été non seulement entretenue, mais également agrandie.

C'étaient des gens partageant les mêmes idées, nos chefs militaires exceptionnels. Tout le monde a pensé et combattu en dehors des sentiers battus, fidèle à la règle formulée par Tchernyakhovsky comme suit : un commandant au combat ne doit pas faire ce que l'ennemi cherche et attend de lui.

Tout le monde a compris que le véritable commandant d'une guerre, pour ceux qui espèrent la gagner, doit être une pensée - nouvelle, profonde, inattendue.

A 37 ans, Ivan Danilovich Chernyakhovsky commandait déjà le front. Maintenant, sachant comment il s'est battu, il n'est même pas facile d'imaginer que quelqu'un ait pu penser à un moment donné : n'est-il pas trop tôt pour qu'il occupe un tel poste ? Pour lui, commander une armée est un exploit au-delà de son âge ?

Nikolai Fedorovich Vatutin, qui était alors commandant du front, a suggéré que Chernyakhovsky prenne le commandement de l'armée. Il n'avait que cinq ans de plus, mais réussit à se tester dans les batailles avec les makhnovistes et, au début de la guerre, à trente-neuf ans, il occupait déjà le poste élevé de premier chef adjoint de l'état-major.

L'offre de prendre le commandement de l'armée a surpris Tchernyakhovsky :

Cela ne fait qu'un mois que je commande le corps.

Un mois de guerre, c'est très long.

Il y a d'autres généraux, plus expérimentés, mérités, ma nomination blessera leur orgueil.

Eh bien, voici le problème, dit Vatoutine presque sévèrement, ce n’est pas le moment de parler de la fierté de quelqu’un. L’ennemi nous a mis dans des conditions difficiles. Et nous ne pouvons pas l’ignorer.

Homme de position, doté de mérites passés, il semblait beaucoup plus âgé que le plus jeune des commandants du front. Soit dit en passant, d’autres grands chefs militaires ont également réalisé des réalisations antérieures.

Konev Ivan Stepanovitch et Tolbukhin Fedor Ivanovitch

Konev est devenu chef du front à l'âge de 43 ans et s'est annoncé pour la première fois dans ses années de jeunesse combattante - commissaire rouge du train blindé n° 102 « Grozny », commissaire de division, participant à la répression du contre-révolutionnaire. rébellion à Cronstadt.

Tolbukhin, qui dans ces années-là semblait être un homme âgé, bien qu'il n'ait que deux ans de plus que Joukov et Rokossovsky, trois ans de plus que Konev, a combattu contre Yudenich et les Polonais blancs, a reçu l'Ordre du Drapeau rouge pour sa bravoure personnelle. , a reçu à trois reprises une montre en argent personnalisée avec l'inscription "Au honnête guerrier des ouvriers et des paysans".

Mais même en ce qui concerne les mérites passés, le temps a été très clair : une véritable guerre ne peut être gagnée par les victoires passées, ni même par les méthodes par lesquelles elles ont été obtenues. Le chemin vers la victoire dans une guerre moderne doit être nouveau, moderne. Différentes époques, différentes batailles. Et les commandants sont différents.

"Ne peut pas". Même s’ils le voulaient. Ce n'est pas l'homme qui dicte, c'est le temps. Même si quelqu’un, une personne, beaucoup moins impartial que le temps, pourrait dire : vraiment, pourquoi se précipiter ? Laissez le jeune général s'habituer à son poste précédent. Il acquerra de l'expérience dans le travail de leadership... Il a encore tout devant lui...

Le chef militaire devait constamment comprendre la situation, résoudre parfois instantanément des problèmes complexes, tout en minimisant les erreurs possibles. Idéalement, le travail d’un commandant est une créativité indubitable. Mais est-il possible de créer avec la garantie d’éviter les erreurs ? L'un est-il compatible avec l'autre ? Mais le fait est que quelqu’un a réussi à se rapprocher de l’idéal. C’est alors que le temps « intercède » pour ces personnes, exigeant une reconnaissance immédiate, une promotion immédiate. Pour la capacité de se battre, comment faire son travail militaire, des « bagatelles » telles qu'un personnage complexe, comme la jeunesse, étaient pardonnées... Les plus prometteurs, en tout cas, se sont avérés précisément être ces changements de personnel qui ont été effectués « en l'esprit du temps », pas l'armée d'avant-guerre ou d'après-guerre.

Govorov Léonid Alexandrovitch

Sous le nom de Leonid Alexandrovich Govorov - il commandait le front de Léningrad - l'épopée héroïque de la grande ville, la percée du blocus de Léningrad, est entrée à jamais dans l'histoire. Peu bavard, sec, voire un peu sombre, il ne pouvait ou ne voulait pas donner une impression qui lui était avantageuse.

Cependant, cette qualité de la nature n'est pas la seule chose qui pourrait empêcher le futur maréchal d'apporter une contribution digne à la défaite du fascisme et de démontrer ses capacités de stratège. Dans sa prime jeunesse, en raison de circonstances difficiles, il s'est retrouvé dans l'armée de Koltchak et, bien qu'il s'en soit rapidement séparé et ait combattu par la suite, il a été blessé à deux reprises lors de batailles pour le pouvoir soviétique et a reçu l'Ordre du Drapeau rouge. pouvait garantir qu'aucun officier du personnel ne jetterait jamais un coup d'œil oblique sur la « page noire » de sa biographie. Mais comme nous le savons déjà, rien ne l’a arrêté. Et Joukov l'a « soigné », voyant en Govorov un talent militaire majeur.

Vassilievski Alexandre Mikhaïlovitch

Préparant une contre-offensive près de Stalingrad, le haut commandement suprême soviétique envoya ses représentants sur les fronts. Le chef d'état-major Alexandre Mikhaïlovitch Vasilevsky est arrivé sur le front de Stalingrad. L'opération devait commencer le 20 octobre 1942. Mais cela a commencé un mois plus tard. Ce qui s'est passé? Qui a retardé le jour tant attendu ? De quel droit et pour quelles raisons ?

Vasilevsky a « traîné » le début de la contre-offensive.

En arrivant au front, j'étais convaincu que le jour où il commençait, à en juger par l'état de l'ennemi, était extrêmement bien choisi. L'ennemi ne pouvait plus attaquer et n'avait pas le temps d'organiser correctement sa défense. Mais une telle « vision unilatérale » ne lui convenait pas. Il fallait aussi tenir compte du fait que nos fronts, quant à eux, n'avaient pas encore eu le temps de lever des troupes ou de concentrer des ressources matérielles.

Il existe des exemples dans l’histoire de la guerre où des commandants au « caractère commode » se sont empressés de consoler le haut commandement suprême avec des assurances optimistes qui ne découlaient en aucun cas d’une analyse sobre de la situation. L’arrogance des dirigeants s’est payée avec le sang des soldats.

Des faits de ce genre expliquent non seulement quel genre de chef d'état-major était A.M. Vasilevsky, mais aussi pourquoi il l'est devenu, pour quels mérites, pourquoi il a grandi.

Résultats de la direction des généraux

Comme nous le voyons, avoir un caractère gênant est le « privilège » non seulement de Joukov, mais aussi d’autres commandants. Ils savaient tenir fermement leur position. Oui, pas sur « le nôtre » - sur le commun, dont le peuple a besoin, le pays. Ayant été promus à des postes élevés par des actes, ils prouvèrent par des actes qu'ils les occupaient de droit.

Pourtant, ce mot ancien et solennel de « commandant » semble étrange lorsqu'on parle de nos contemporains, y compris ceux qui sont venus tout récemment nous rencontrer, pour ainsi dire, selon l'heure de Moscou, et non grâce à une fabuleuse machine à remonter le temps, ne sont pas venus de légendes, mais depuis ses appartements.

Lui-même, Ivan Tchernyakhovsky, un berger orphelin de treize ans, disparu dans les prés avec son troupeau du matin au soir, a-t-il jamais pensé qu'un jour ce « commandant » ferait également référence à lui ? Et Konstantin Rokossovsky est également orphelin depuis l'âge de quatorze ans ? Et le fils du cuisinier, Rodion Malinovsky ? Et Nikolaï Voronov, notre premier maréchal d'artillerie, lorsqu'il s'est retrouvé sans mère lorsqu'il était enfant, s'est-il suicidé, tourmenté par une pauvreté désespérée ? Et Gueorgui Joukov, dont le frère est mort de faim, vivant dans sa Strelkovka dans une maison dont le toit s'est effondré à cause de la délabrement ? Le même Joukov, qui deviendra le commandant le plus éminent de son temps, au nom de l'armée et du peuple, acceptera la capitulation de l'Allemagne nazie à Karlshorst, puis, chevauchant un cheval blanc, accueillera le défilé de la victoire sur le rouge. Carré?

Je pensais qu'une fois au pouvoir, une personne n'avait aucune idée à quel point la situation des gens ordinaires pouvait être difficile. Que cela soit vrai ou non dépend probablement de nombreux facteurs.

Rappelons-nous et comparons : né en 1887, celui dont les armées attaquèrent Léningrad puis tentèrent sans succès de relever les troupes nazies encerclées à Stalingrad, n'était plus un général de première génération, il représentait la dynastie de l'aristocratie militaire prussienne. Et combien d'entre eux étaient à côté de lui dans l'avalanche qui roulait vers nous - des généraux héréditaires qui auraient été hantés par les «gènes» de l'agression et de la haine qui s'étaient installés en eux au cours des siècles passés. Les généraux appartiennent à certaines familles, les soldats appartiennent à d’autres. C'est comme si on venait d'un autre monde.

C'est un symbole. Ils formaient une seule famille, nos commandants et nos soldats.

Commandants de la Grande Guerre Patriotique de 1941-1945

Le créateur de la victoire dans la Grande Guerre Patriotique fut le peuple soviétique. Mais pour mettre en œuvre ses efforts et protéger la patrie sur les champs de bataille, il fallait un haut niveau d'art militaire des forces armées, soutenu par le talent de leadership militaire des chefs militaires.

Qualités professionnelles distinctives des commandants de la Grande Victoire

Les biographies des généraux et des chefs militaires sont profondément inscrites dans les chroniques de nombreux peuples du monde. L'histoire nationale a conservé les noms de commandants et commandants navals remarquables tels qu'Alexandre Nevski, Dmitri Donskoï, Pierre Ier, Alexandre Suvorov, Mikhaïl Koutouzov, Fiodor Ouchakov, Pavel Nakhimov et d'autres.

Un commandant est une personnalité militaire ou un chef militaire qui dirige directement les forces armées d'un État ou des formations stratégiques, opérationnelles et stratégiques (fronts) pendant une guerre et qui a obtenu des résultats élevés dans l'art de préparer et de mener des opérations militaires.

Dans la littérature militaire, il existe différentes opinions sur les qualités personnelles d'un commandant. Ils sont tous d’accord sur le fait qu’il doit avoir du talent. Il conviendrait de se référer à l'opinion du célèbre théoricien militaire allemand Schlieffen, qui écrivait dans son ouvrage « Commandant » que « la présence de l'une ou l'autre personne de haut rang commandant les troupes, même à l'échelle de l'État, ne ne faites pas de lui un commandant, car on ne peut pas être nommé commandant, car celui-ci doit avoir un talent naturel, un talent, des connaissances, une expérience et des qualités personnelles appropriés.

L'Encyclopédie militaire (2002) indique que les commandants comprennent des personnes possédant un talent militaire, une pensée créative, la capacité de prévoir le développement d'événements militaires, une volonté et une détermination fortes, une expérience du combat, de l'autorité et de grandes compétences organisationnelles. Ces qualités permettent à un chef militaire d'évaluer correctement et en temps opportun la situation actuelle et de prendre les décisions les plus appropriées.

SUIS. Vasilevsky a écrit à propos des qualités personnelles des commandants : « Je crois que le point de vue de notre littérature historique, selon lequel le concept de « commandant » est associé aux chefs militaires au niveau opérationnel et stratégique, est correct. Il est également vrai que les catégories de commandants devraient inclure les chefs militaires qui ont le plus clairement démontré leur art et leur talent militaires, leur courage et leur volonté de vaincre sur les champs de bataille... La mesure décisive d'un leadership militaire réussi pendant les années de guerre, bien sûr, C’est l’art de remplir les tâches du front et des opérations militaires, d’infliger de graves défaites à l’ennemi. »

Le fait de reconnaître les hautes qualités de leadership des chefs militaires réside dans leurs récompenses spéciales de la patrie et les plus hautes distinctions militaires. Ainsi, pour le succès exceptionnel dans l'organisation et la conduite de la lutte armée sur les fronts de la Grande Guerre patriotique, l'ordre militaire suprême « Victoire » a été décerné à I.V. Staline (deux fois), G.K. Joukov (deux fois), A.M. Vasilevsky (deux fois), K.K. Rokossovsky, I.S. Konev, A.I. Antonov, L.A. Govorov, R.Ya. Malinovski, K.A. Meretskov, S.K. Timochenko, F.I. Tolboukhine. Presque tous sont devenus maréchaux de l'Union soviétique pendant la guerre (A.I. Antonov est devenu général d'armée) et I.V. En 1945, Staline reçut le grade militaire le plus élevé de généralissime de l'Union soviétique.

Il convient de noter que tous les chefs militaires éminents de la Grande Guerre patriotique n'ont pas fait face à leurs responsabilités tout en occupant les postes de commandants de front.

La dure école de guerre a sélectionné et affecté 11 des commandants les plus remarquables aux postes de commandants de front à la fin de la guerre. Parmi ceux qui ont commencé à commander le front en 1941, G.K. a terminé la guerre aux mêmes positions. Joukov, I.S. Konev, K.A. Meretskov, A.I. Eremenko et R.Ya. Malinovski.

Comme l’a montré l’expérience de la guerre, commander des troupes à une échelle opérationnelle et stratégique en temps de guerre dépassait les capacités même des principaux chefs militaires. Cela n’était possible que pour ceux qui possédaient une riche expérience du combat, des connaissances militaires approfondies et de grandes qualités de volonté et d’organisation.

La réflexion opérationnelle et stratégique devrait également être incluse parmi les caractéristiques du talent du leadership militaire. Cela s'est manifesté le plus fortement chez nos commandants comme G.K. Joukov, A.I. Antonov, A.M. Vassilievski, 6.M. Shaposhnikov, K.K. Rokossovsky, I.S. Konev, I.D. Chernyakhovsky, F.I. Tolbukhin et d'autres. Leur pensée se distinguait par son ampleur, sa profondeur, sa perspective, sa flexibilité, sa réalité et sa clarté pour les personnes et les troupes les plus proches, ce qui leur permettait de diriger avec succès les quartiers généraux et les troupes subordonnés. Il y a ici une fusion de pensée opérationnelle, de volonté et d’action pratique.

En plus d'I.V. Staline, en substance, seul G.K. Joukov, A.M. Vassilievski, B.M. Shaposhnikov et A.I. Antonov s'est systématiquement et pleinement engagé dans la gestion des forces armées à une échelle stratégique.

Pendant la Grande Guerre Patriotique I.V. Staline était président du Comité de défense de l'État, commandant en chef suprême des forces armées de l'URSS et dirigeait le quartier général du commandement suprême. En tant que commandant en chef suprême, il se distinguait par des caractéristiques telles que la capacité de prévoir l'évolution de la situation stratégique et de couvrir conjointement les questions militaro-politiques, économiques, sociales, idéologiques et de défense ; la capacité de choisir les méthodes d'action stratégique les plus rationnelles ;

combiner les efforts de l'avant et de l'arrière ; des exigences élevées et de grandes compétences organisationnelles ; rigueur, fermeté, rigidité de gestion et une énorme volonté de gagner.

De nombreux dirigeants gouvernementaux et militaires ont salué les activités de Staline pendant la guerre. G.K. Joukov, par exemple, a écrit : « Il faut dire qu'avec la nomination de I. V. Staline au poste de président du Comité de défense de l'État, commandant en chef suprême et commissaire du peuple à la défense... sa main ferme s'est immédiatement fait sentir. »

Depuis le début de la guerre, la formation opérationnelle et stratégique et la réflexion stratégique d'I.V. Staline, selon certains chefs militaires éminents, n’était pas entièrement suffisant. Mais grâce à sa forte volonté, à son travail acharné et à sa vaste expérience en matière de leadership gouvernemental, il a réussi à combler cette lacune au début de la deuxième période de la guerre. SUIS. Vasilevsky, qui connaissait bien Staline, a noté : « Il est nécessaire d'écrire la vérité sur Staline en tant que chef militaire pendant la guerre. Ce n’était pas un militaire, mais il avait un esprit brillant. Il a su pénétrer profondément dans le fond du problème et proposer des solutions militaires.»

Des commandants exceptionnels ont travaillé aux côtés de Staline tout au long de la guerre. Parmi eux, la personnalité la plus marquante était G.K. Joukov. En tant que membre du quartier général du commandement suprême et commandant suprême adjoint, commandant différents fronts pendant environ deux ans, il a été le développeur et le chef des opérations les plus importantes.

Les principales caractéristiques du talent de leadership de Joukov sont la créativité, l'innovation et la capacité de prendre des décisions inattendues pour l'ennemi.

Il se distinguait également par sa profonde intelligence et sa perspicacité. Selon le théoricien militaire italien Machiavel, « rien ne fait un grand commandant comme la capacité de pénétrer les plans de l’ennemi ». Cette capacité de Joukov a joué un rôle particulièrement important dans la défense de Léningrad et de Moscou, lorsque, avec des forces extrêmement limitées, grâce à une bonne reconnaissance et à la prévision des directions possibles des attaques ennemies, il a pu rassembler presque tous les moyens disponibles et repousser les attaques ennemies.

Joukov se distinguait également par une planification minutieuse de chaque opération, sa préparation complète et sa fermeté dans l'exécution des décisions prises. La volonté et la fermeté de Georgy Konstantinovich ont permis de mobiliser toutes les forces et moyens de troupes disponibles et d'atteindre leurs objectifs.

Un autre chef militaire stratégique remarquable au quartier général du commandement suprême était A.M. Vassilievski. Chef d'état-major général pendant 34 mois pendant la guerre, A.M. Vasilevsky n'est resté à Moscou que 12 mois, à l'état-major, et pendant 22 mois il a été sur les fronts.

Pour le travail coordonné du quartier général du commandement suprême et la conduite réussie des opérations stratégiques les plus importantes, le fait que G.K. Joukov et A.M. Vasilevsky avait développé une réflexion stratégique et une profonde compréhension de la situation. C'est cette circonstance qui a conduit à son évaluation égale et à l'élaboration de décisions clairvoyantes et éclairées sur l'opération de contre-offensive à Stalingrad, sur la transition vers la défense stratégique sur les Ardennes de Koursk et dans un certain nombre d'autres cas.

Une qualité inestimable des commandants soviétiques était leur capacité à prendre des risques raisonnables. Ce trait de leadership militaire a été noté, par exemple, par K.K. Rokossovski. L'une des pages remarquables de la direction militaire de K.K. Rokossovsky - Opération biélorusse, dans laquelle il commandait les troupes du 1er front biélorusse.

Lors de l'élaboration d'une solution et de la planification de cette opération, Rokossovsky a fait preuve de courage et d'indépendance de pensée opérationnelle, d'une approche créative pour accomplir la tâche assignée au front et de fermeté dans la défense de la décision prise.

Selon le plan initial de l'opération de l'état-major, il était prévu de lancer une frappe puissante. Lors de son rapport au quartier général le 23 mai 1944, Rokossovsky proposa de lancer deux frappes de force à peu près égale afin d'encercler et de détruire le groupe ennemi de Bobruisk. Staline n'était pas d'accord avec cela. Rokossovsky a été invité à deux reprises à sortir, à « réfléchir attentivement » et à rendre compte à nouveau de sa décision. Le commandant du front a insisté de son côté. Il était soutenu par Joukov et Vasilevsky. L'opération offensive biélorusse a été un succès : plus de cinq divisions allemandes ont été encerclées et détruites dans la région de Bobruisk. Staline a été obligé de dire : « Quel type !… Il a insisté et a atteint son objectif… ». Avant même la fin de cette opération, Rokossovsky reçut le grade de maréchal.

Une caractéristique importante du leadership militaire est l'intuition, qui permet de créer la surprise lors d'une frappe. I.S. possédait cette qualité rare. Konev. Certains historiens militaires étrangers le surnomment le « génie de la surprise ». Son talent de commandant s'est manifesté de la manière la plus convaincante et la plus claire lors d'opérations offensives, au cours desquelles de nombreuses victoires brillantes ont été remportées. Dans le même temps, il a toujours essayé de ne pas s'impliquer dans des batailles prolongées dans les grandes villes et a forcé l'ennemi à quitter la ville par des manœuvres détournées. Cela lui a permis de réduire les pertes de ses troupes et d'éviter d'importantes destructions et pertes parmi la population civile.

Si c'est. Konev a montré ses meilleures qualités de leadership dans les opérations offensives, puis A.I. Eremenko - en défensive. SUIS. Vasilevsky a noté que « A.I. Eremenko... s'est révélé être un chef militaire persistant et décisif. Il s'est montré plus brillant et plus pleinement en tant que commandant, bien sûr, pendant la période des opérations défensives.» Bien qu'il ait invariablement réussi dans les opérations offensives.

Dans la préparation et la conduite de ces opérations, le leadership d'Eremenko se caractérise par la capacité d'organiser la reconnaissance du système de défense ennemi, la recherche de méthodes extraordinaires pour mener l'entraînement de l'artillerie et de l'aviation, la préparation minutieuse des troupes à l'offensive et l'organisation créative de la percée. à travers la défense ennemie en profondeur.

Un trait caractéristique d'un vrai commandant est l'originalité de ses plans et de ses actions, l'évitement du modèle et la ruse militaire, dans lesquelles le grand commandant A.V. a réussi. Souvorov. Pendant la Grande Guerre Patriotique, R.Ya. se distinguait par ces qualités. Malinovski. Pendant presque toute la guerre, une caractéristique remarquable de son talent de commandant était que dans le plan de chaque opération, il incluait une méthode d'action inattendue pour l'ennemi et était capable de tromper l'ennemi avec tout un système de réflexion bien pensé. des mesures.

Il existe un cas connu où, après avoir marché et repoussé la première attaque ennemie dans la région de Gromoslavka, les corps de chars du deuxième échelon de la 2e armée de la garde étaient à court de carburant. Malinovsky a pris une décision inattendue non seulement pour les Allemands, mais aussi pour ses commandants. Il a ordonné que les chars de ces corps soient retirés des poutres et autres abris vers une zone clairement visible, montrant à l'ennemi que l'armée disposait encore d'une grande puissance de chars inexploitée. Le commandement hitlérien hésita et n'osa pas poursuivre les attaques sans regrouper les troupes. En conséquence, Malinovsky a gagné le temps dont il avait tant besoin pour transporter du carburant et des munitions.

Les traits caractéristiques du talent de leadership militaire de K.A. Meretskov était une approche exceptionnellement approfondie de la préparation et du soutien global des opérations, un choix judicieux de directions pour l'attaque principale, en tenant compte des conditions du terrain et de l'emplacement de l'ennemi, une concentration habile des troupes et de la logistique dans ces directions, une manœuvre audacieuse pour atteindre les flancs et l'arrière de l'ennemi. Meretskov a pris des risques avec audace, a transféré habilement et en temps opportun ses troupes d'un secteur à une autre, dans une direction plus menacée, et a créé une supériorité tactique sur l'ennemi.

Une partie intégrante de son leadership militaire était une grande organisation, du courage, de la volonté et un travail minutieux pour renforcer le courage moral des troupes. En tant que commandant, il était proche du personnel, connaissait bien l'humeur des soldats et considérait l'influence personnelle sur ses subordonnés comme un attribut indispensable du commandement et du contrôle.

Ainsi, pendant la Grande Guerre patriotique, de nombreuses qualités de leadership remarquables se sont révélées parmi nos chefs militaires, ce qui a permis d'assurer la supériorité de leur art militaire sur l'art militaire des nazis.

L'art militaire des chefs militaires soviétiques

La source la plus importante de la victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique était la puissance indestructible des forces armées, qui ont résisté à l'épreuve la plus difficile en combat singulier avec l'armée nazie et l'ont surpassée. Au cours de la première période de la guerre, les troupes soviétiques furent contraintes de se retirer à l'intérieur du pays sous l'influence d'un ennemi numériquement supérieur, qui disposait également d'un avantage en termes d'équipement militaire. Néanmoins, nos troupes ont défendu la Patrie avec le plus grand dévouement et ont contrecarré les plans stratégiques de l’ennemi par leur fermeté et leur courage.

À l’hiver 1941-1942, le plan de guerre « éclair » d’Hitler était enterré. À l'automne 1942, un équilibre s'établit entre les forces et les moyens, puis la nette supériorité des forces armées soviétiques se révèle. L’initiative stratégique passa entièrement entre leurs mains, jusqu’à la défaite finale de l’armée hitlérienne.

De nombreuses opérations militaires menées par les troupes soviétiques sont sans précédent dans l'histoire de l'art militaire, tant par leur habileté que par leurs résultats. En termes d'ampleur et d'art, ils ont surpassé les campagnes militaires des célèbres commandants de l'Antiquité et tous les événements marquants de l'histoire des guerres qui ont précédé la Grande Guerre patriotique. Les victoires des soldats soviétiques sur la Wehrmacht lors des grandes batailles de Moscou et de Stalingrad, de Koursk et de Belgorod, sur le Dniepr et le Neman, près de Budapest et de Vienne, sur la Vistule et l'Oder et lors de l'offensive finale de Berlin resteront à jamais gravées dans les mémoires. de l'humanité.

L'argument le plus important en faveur de la supériorité de l'art militaire des commandants soviétiques est la victoire dans la guerre, la capitulation de l'Allemagne nazie. La défaite totale de la machine militaire hitlérienne en est la confirmation la plus convaincante.

Nos commandants et chefs militaires des armées alliées à nous ont vaincu l'armée hitlérienne la plus puissante, qui avait auparavant conquis toute l'Europe occidentale et une partie importante de l'Europe orientale. Ils renversèrent les canons de l’école militaire allemande apparemment invincible.

Nos chefs militaires n’ont jamais sous-estimé le niveau d’art militaire et de préparation de l’armée allemande ; ils ont vu ses atouts, surtout après la défaite rapide d’un certain nombre d’armées d’Europe occidentale. Ceux-ci comprenaient : la capacité de désinformer l’ennemi et de surprendre ; prévenir l'ennemi lors d'un déploiement stratégique ; utilisation massive de l’Armée de l’Air pour acquérir la supériorité aérienne ; large manœuvre des forces et des moyens ; une interaction claire entre les forces terrestres et l'aviation ; utilisation habile de l'écart qui en résulte dans la formation opérationnelle et de combat des troupes ennemies, etc.

Et néanmoins, sur le front germano-soviétique, les combats dès le début de l’agression hitlérienne ont commencé à se développer non selon le scénario de la Wehrmacht.

Le mythe de l'invincibilité de l'armée nazie a déjà été écrasé en 1941 près de Moscou, pour lequel plus de 30 maréchaux, généraux et officiers supérieurs de la Wehrmacht ont été démis de leurs fonctions.

G.K. Joukov a noté à cette occasion : « Lorsqu’on parle de la façon dont les Allemands ont perdu la guerre, nous répétons souvent maintenant qu’il ne s’agit pas des erreurs d’Hitler, mais des erreurs de l’état-major allemand. Mais il faut ajouter que Hitler, avec ses erreurs, a aidé l'état-major allemand à commettre des erreurs, qu'il a souvent empêché l'état-major de prendre des décisions plus réfléchies et plus correctes. Et lorsqu'en 1941, après la défaite des Allemands près de Moscou, il destitua Brauchitsch, Bock et un certain nombre d'autres commandants et dirigea lui-même les forces terrestres allemandes, il nous rendit sans aucun doute un service sérieux. Après cela, l’état-major allemand et les commandants des groupes d’armées allemands se sont retrouvés bien plus connectés qu’auparavant.»

Comme le notent un certain nombre d’historiens nationaux et étrangers, bon nombre des erreurs des généraux hitlériens étaient prédéterminées par le système de sélection professionnelle pour les postes les plus élevés de la Wehrmacht qui existait à l’époque. Ainsi, l'historien américain S. Mitchum, passant en revue les biographies des maréchaux allemands, souligne qu'au moment où Hitler est arrivé au pouvoir, pas un seul maréchal n'avait été en service actif depuis plus de 10 ans. Au cours des dix années suivantes, Hitler décerna le grade de maréchal à 25 officiers supérieurs. 23 d'entre eux reçurent ce titre après la capitulation de la France en juin 1940.

Un certain nombre des plus hauts gradés de la Wehrmacht n'allaient presque jamais dans les troupes ; tout le travail quotidien de commandement et de contrôle était confié à des officiers d'état-major et, par conséquent, la situation n'était pas toujours bien comprise. Sur les 19 maréchaux à la fin de la guerre, seuls deux restaient en service actif. « En général, conclut S. Mitchum, les maréchaux d’Hitler étaient une galaxie de chefs militaires étonnamment médiocres. Et vous ne pouvez même pas les appeler des génies de la science pour les vaincre.

Ceci, en fait, a été reconnu par l’entourage proche d’Hitler. Ainsi, le 16 mars 1945, Goebbels fit l'écriture suivante dans son journal : « Cela s'avère être une sorte de diablerie : peu importe avec quel soin nous développons les dernières opérations, elles ne sont pas exécutées. La raison en est que nous ne pouvons pas rivaliser avec les Russes dans la sélection du personnel au sommet du commandement.»

Un argument important en faveur de la supériorité de l’art militaire soviétique sur l’art militaire allemand est le fait que nos troupes ont mené une défense stratégique pendant seulement 12 mois environ et des opérations offensives pendant 34 mois. Sur les 9 campagnes menées pendant la guerre, 7 ont été menées à des fins offensives. Nos généraux et chefs militaires ont mené 51 opérations stratégiques, dont 35 offensives. Environ 250 opérations de première ligne et environ 1 000 opérations militaires ont été menées. Tout cela suggère que l’initiative stratégique sur les fronts de guerre était principalement entre les mains des chefs militaires soviétiques et que ceux-ci dictaient le cours des événements.

À cet égard, la réponse du maréchal Paulus est remarquable lorsque, lors du procès de Nuremberg, l’avocat de Goering a tenté de l’accuser d’avoir prétendument enseigné dans une école militaire soviétique alors qu’il était en captivité. Paulus répondit : « La stratégie militaire soviétique s'est avérée tellement supérieure à la nôtre que les Russes n'avaient guère besoin de moi, ne serait-ce que pour enseigner à l'école des sous-officiers. La meilleure preuve en est l'issue de la bataille sur la Volga, à la suite de laquelle j'ai été capturé, ainsi que le fait que tous ces messieurs sont assis ici sur le banc des accusés.»

Certains auteurs, lorsqu'ils évaluent l'art militaire des camps opposés pendant la guerre, utilisent de manière incorrecte et déforment souvent délibérément les données sur les pertes. On sait que les pertes totales de l'Union soviétique pendant la guerre se sont élevées à 26,5 millions de personnes, dont environ 18 millions de civils morts à cause des bombardements et des atrocités fascistes dans le territoire occupé.

Les pertes irréparables de l’Allemagne nazie s’élèvent à 6,9 millions de personnes. En outre, les pertes similaires de ses alliés qui ont combattu en Europe contre l'Union soviétique ont dépassé 1,7 million de personnes. L'excédent des pertes irréparables des forces armées soviétiques par rapport aux pertes allemandes correspondantes est dû aux atrocités fascistes contre les prisonniers de guerre soviétiques. Sur nos 4,5 millions de prisonniers de guerre et portés disparus après la guerre, seuls 2 millions de personnes sont retournées au pays, le reste est mort en captivité. Dans le même temps, la grande majorité des 2 millions de prisonniers de guerre allemands de l’URSS retournèrent en Allemagne.

Ces faits démontrent la haute moralité des chefs militaires soviétiques. Lors des procès de Nuremberg, la cruauté de la majorité des chefs militaires de la Wehrmacht a été prouvée de manière convaincante tant envers la population des pays occupés, les prisonniers de guerre, qu'envers leurs propres soldats et officiers. Par exemple, Keitel, Manstein et Scherner ont signé des ordres d'exécutions massives. Après la guerre, l'Union des prisonniers de guerre rapatriés accusa certains généraux hitlériens d'exécuter massivement des milliers de soldats allemands.

Ainsi, le leadership militaire des chefs militaires soviétiques, qui ont prouvé directement sur les champs de bataille leur supériorité sur l’art militaire des généraux hitlériens, est le facteur le plus important de la victoire et sert d’exemple inspirant pour le corps des officiers russes, pour tous les soldats.

Dans le discours d'introduction, il convient de noter la pertinence du sujet en relation avec le 65e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, de souligner le rôle des commandants et des chefs militaires soviétiques dans sa réalisation et de montrer l'importance de leur art militaire pour la armée russe moderne.

Lors de l'examen de la première question, en tenant compte des intérêts des auditeurs, il convient d'utiliser l'exemple de plusieurs commandants de la Grande Guerre patriotique pour révéler les caractéristiques du talent du leadership militaire, pour montrer leurs qualités professionnelles et humaines qui ont influencé le succès. des batailles.

Au cours de la révélation de la deuxième question, il convient d'utiliser des exemples et des faits spécifiques pour démontrer la supériorité de l'école de leadership militaire soviétique sur celle d'Hitler et de souligner la continuité des chefs militaires et des commandants de l'armée russe dans le développement de théorie et pratique militaires.

A la fin de la leçon, il est nécessaire de tirer de brèves conclusions, de répondre aux questions des étudiants et de donner des recommandations sur la préparation du séminaire.

1. Gareev M. Les commandants de la Victoire et leur héritage militaire : Essais sur l'art militaire des commandants qui ont achevé la Grande Guerre patriotique. - M., 2004.

2. Généraux de la Victoire (55 ans de Victoire) // Point de repère. - 2000. -№№ 1-12.

3. Samosvat O. Grands commandants russes, commandants navals et chefs militaires // Landmark. - 2009. -N°8.

4. Shishov A. Commandants russes exceptionnels // Landmark. - 2004. - N°3.

Viktor Strelnikov, candidat en sciences historiques, professeur agrégé.

Lieutenant-colonel Dmitri Samosvat

Le sort de millions de personnes dépendait de leurs décisions ! Ce n'est pas la liste complète de nos grands commandants de la Seconde Guerre mondiale !

Joukov Gueorgui Konstantinovitch (1896-1974) Le maréchal de l'Union soviétique Georgy Konstantinovitch Joukov est né le 1er novembre 1896 dans la région de Kalouga, dans une famille paysanne. Pendant la Première Guerre mondiale, il fut enrôlé dans l'armée et enrôlé dans un régiment stationné dans la province de Kharkov. Au printemps 1916, il est inscrit dans un groupe envoyé aux cours d'officier. Après ses études, Joukov devient sous-officier et rejoint un régiment de dragons, avec lequel il participe aux batailles de la Grande Guerre. Bientôt, il a subi une commotion cérébrale suite à l'explosion d'une mine et a été envoyé à l'hôpital. Il réussit à faire ses preuves et, pour avoir capturé un officier allemand, il reçut la Croix de Saint-Georges.

Après la guerre civile, il suit les cours de commandant rouge. Il commande un régiment de cavalerie, puis une brigade. Il était inspecteur adjoint de la cavalerie de l'Armée rouge.

En janvier 1941, peu avant l'invasion allemande de l'URSS, Joukov fut nommé chef d'état-major et commissaire adjoint du peuple à la défense.

A commandé les troupes des fronts de réserve, de Léningrad, occidental et biélorusse, a coordonné les actions d'un certain nombre de fronts, a grandement contribué à la victoire dans la bataille de Moscou, dans les batailles de Stalingrad, de Koursk, dans la Vistule biélorusse. -Opérations Oder et Berlin.Quatre fois Héros de l'Union Soviétique, titulaire de deux Ordres de la Victoire, de nombreux autres ordres et médailles soviétiques et étrangers.

Vassilievski Alexandre Mikhaïlovitch (1895-1977) - Maréchal de l'Union soviétique.

Né le 16 septembre (30 septembre) 1895 au village. Novaya Golchikha, district de Kineshma, région d'Ivanovo, dans la famille d'un prêtre russe. En février 1915, après avoir obtenu son diplôme du séminaire théologique de Kostroma, il entre à l'école militaire Alekseevsky (Moscou) et en sort diplômé en 4 mois (en juin 1915).

Pendant la Grande Guerre patriotique, en tant que chef d'état-major (1942-1945), il participe activement à l'élaboration et à la mise en œuvre de presque toutes les opérations majeures sur le front germano-soviétique. À partir de février 1945, il commande le 3e front biélorusse et mène l'assaut sur Königsberg. En 1945, commandant en chef des troupes soviétiques en Extrême-Orient lors de la guerre avec le Japon.

.

Rokossovsky Konstantin Konstantinovich (1896-1968) - Maréchal de l'Union soviétique, maréchal de Pologne.

Né le 21 décembre 1896 dans la petite ville russe de Velikiye Luki (anciennement province de Pskov), dans la famille d'un conducteur de chemin de fer polonais Xavier-Józef Rokossovsky et de son épouse russe Antonina. Après la naissance de Konstantin, la famille Rokossovsky a déménagé à Varsovie. A moins de 6 ans, Kostya était orphelin : son père fut victime d'un accident de train et mourut en 1902 après une longue maladie. Sa mère mourut également en 1911. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Rokossovsky demanda à rejoindre l'un des régiments russes se dirigeant vers l'ouest via Varsovie.

Au début de la Grande Guerre patriotique, il commande le 9e corps mécanisé. À l'été 1941, il fut nommé commandant de la 4e armée. Il réussit à freiner quelque peu l'avancée des armées allemandes sur le front occidental. À l'été 1942, il devient commandant du front de Briansk. Les Allemands ont réussi à s'approcher du Don et, depuis des positions avantageuses, à créer des menaces pour capturer Stalingrad et percer le Caucase du Nord. D'un coup de son armée, il empêche les Allemands de tenter une percée vers le nord, vers la ville d'Elets. Rokossovsky a participé à la contre-offensive des troupes soviétiques près de Stalingrad. Sa capacité à mener des opérations de combat a joué un rôle important dans le succès de l'opération. En 1943, il dirigea le front central qui, sous son commandement, commença la bataille défensive sur les Ardennes de Koursk. Un peu plus tard, il organise une offensive et libère des territoires importants des Allemands. Il a également dirigé la libération de la Biélorussie, en mettant en œuvre le plan Stavka – « Bagration ».

Deux fois héros de l'Union soviétique

Konev Ivan Stepanovich (1897-1973) - Maréchal de l'Union soviétique.

Né en décembre 1897 dans l'un des villages de la province de Vologda. Sa famille était paysanne. En 1916, le futur commandant fut enrôlé dans l'armée tsariste. Il participe à la Première Guerre mondiale en tant que sous-officier.

Au début de la Grande Guerre patriotique, Konev commandait la 19e armée, qui participa aux batailles avec les Allemands et ferma la capitale à l'ennemi. Pour avoir dirigé avec succès les actions de l'armée, il reçoit le grade de colonel général.

Pendant la Grande Guerre patriotique, Ivan Stepanovich a réussi à commander plusieurs fronts : Kalinin, occidental, nord-ouest, steppe, deuxième ukrainien et premier ukrainien. En janvier 1945, le premier front ukrainien et le premier front biélorusse lancèrent l'opération offensive Vistule-Oder. Les troupes réussirent à occuper plusieurs villes d'importance stratégique et même à libérer Cracovie des Allemands. Fin janvier, le camp d’Auschwitz est libéré des nazis. En avril, deux fronts lancent une offensive en direction de Berlin. Bientôt, Berlin fut prise et Konev participa directement à l'assaut de la ville.

Deux fois héros de l'Union soviétique

Vatoutine Nikolai Fedorovich (1901-1944) - général d'armée.

Né le 16 décembre 1901 dans le village de Chepukhino, province de Koursk, dans une grande famille paysanne. Il est diplômé de quatre classes de l'école de Zemstvo, où il était considéré comme le premier élève.

Dans les premiers jours de la Grande Guerre patriotique, Vatoutine visita les secteurs les plus critiques du front. L'employé d'état-major est devenu un brillant commandant de combat.

Le 21 février, le quartier général ordonna à Vatoutine de préparer une attaque sur Dubno et plus loin sur Tchernivtsi. Le 29 février, le général se dirige vers le quartier général de la 60e armée. En chemin, un détachement de partisans ukrainiens de Bandera a tiré sur sa voiture. Vatoutine, blessé, est décédé dans la nuit du 15 avril à l'hôpital militaire de Kiev.

En 1965, Vatoutine reçut à titre posthume le titre de Héros de l'Union soviétique.

Katukov Mikhaïl Efimovich (1900-1976) - Maréchal des forces blindées. L'un des fondateurs du Tank Guard.

Né le 4 (17) septembre 1900 dans le village de Bolshoye Uvarovo, alors district de Kolomna, province de Moscou, dans une grande famille paysanne (son père avait sept enfants issus de deux mariages). Il a obtenu un diplôme de mention élogieuse d'une école primaire rurale école, au cours de laquelle il fut le premier élève de la classe et des écoles.

Dans l'armée soviétique - depuis 1919.

Au début de la Grande Guerre patriotique, il a participé à des opérations défensives dans la région des villes de Loutsk, Dubno et Korosten, se montrant un organisateur habile et proactif d'une bataille de chars avec des forces ennemies supérieures. Ces qualités furent brillamment démontrées lors de la bataille de Moscou, lorsqu'il commanda la 4e brigade blindée. Dans la première quinzaine d'octobre 1941, près de Mtsensk, sur plusieurs lignes défensives, la brigade freine résolument l'avancée des chars et de l'infanterie ennemis et leur inflige d'énormes dégâts. Après avoir parcouru 360 km vers l'orientation Istra, la brigade M.E. Katukova, faisant partie de la 16e armée du front occidental, combattit héroïquement dans la direction de Volokolamsk et participa à la contre-offensive près de Moscou. Le 11 novembre 1941, pour ses actions militaires courageuses et habiles, la brigade fut la première des forces blindées à recevoir le grade de garde. Katukov commanda le 1er corps de chars, qui repoussa l'assaut des troupes ennemies dans la direction Koursk-Voronej, à partir de septembre 1942 - le 3e corps mécanisé. En janvier 1943, il fut nommé commandant de la 1re armée de chars, qui faisait partie de Voronej. , et plus tard le 1er Le Front ukrainien s'est distingué lors de la bataille de Koursk et lors de la libération de l'Ukraine. En avril 1944, les forces armées sont transformées en 1re armée blindée de la garde qui, sous le commandement de M.E. Katukova a participé aux opérations de Lviv-Sandomierz, Vistule-Oder, de Poméranie orientale et de Berlin, a traversé la Vistule et l'Oder.

Rotmistrov Pavel Alekseevich (1901-1982) - maréchal en chef des forces blindées.

Né dans le village de Skovorovo, aujourd'hui district de Selizharovsky, région de Tver, dans une grande famille paysanne (il avait 8 frères et sœurs)... En 1916, il est diplômé de l'école primaire supérieure.

Dans l'armée soviétique à partir d'avril 1919 (il fut enrôlé dans le régiment ouvrier de Samara), participant à la guerre civile.

Pendant la Grande Guerre Patriotique, P.A. Rotmistrov a combattu sur les fronts ouest, nord-ouest, Kalinin, Stalingrad, Voronej, steppe, sud-ouest, 2e ukrainien et 3e biélorusse. Il commanda la 5e armée blindée de la garde, qui se distingua lors de la bataille de Koursk. À l'été 1944, P.A. Rotmistrov et son armée ont participé à l'offensive biélorusse et à la libération des villes de Borisov, Minsk et Vilnius. Depuis août 1944, il est nommé commandant adjoint des forces blindées et mécanisées de l'armée soviétique.

Kravchenko Andrey Grigorievich (1899-1963) - Colonel général des forces blindées.

Né le 30 novembre 1899 dans la ferme Sulimin, aujourd'hui village de Sulimovka, district de Yagotinsky, région de Kiev en Ukraine, dans une famille paysanne. Ukrainien. Membre du Parti communiste de toute l'Union (bolcheviks) depuis 1925. Participant à la guerre civile. Il est diplômé de l'école d'infanterie militaire de Poltava en 1923, l'Académie militaire du nom de M.V. Frounze en 1928.

De juin 1940 à fin février 1941, A.G. Kravchenko - chef d'état-major de la 16e division blindée et de mars à septembre 1941 - chef d'état-major du 18e corps mécanisé.

Sur les fronts de la Grande Guerre Patriotique depuis septembre 1941. Commandant de la 31e Brigade blindée (09/09/1941 - 10/01/1942). Depuis février 1942, commandant adjoint de la 61e armée pour les forces blindées. Chef d'état-major du 1er Corps de Chars (31/03/1942 - 30/07/1942). Commandé le 2e (02/07/1942 - 09/13/1942) et le 4e (du 02/07/43 - 5e Gardes ; du 18/09/1942 au 24/01/1944) corps de chars.

En novembre 1942, le 4e corps participe à l'encerclement de la 6e armée allemande à Stalingrad, en juillet 1943 - à la bataille de chars près de Prokhorovka, en octobre de la même année - à la bataille du Dniepr.

Novikov Alexandre Alexandrovitch (1900-1976) - maréchal en chef de l'aviation.

Né le 19 novembre 1900 dans le village de Kryukovo, district de Nerekhta, région de Kostroma. Il fait ses études au séminaire des professeurs en 1918.

Dans l'armée soviétique depuis 1919

Dans l'aviation depuis 1933. Participant à la Grande Guerre patriotique dès le premier jour. Il fut commandant de l'armée de l'air du Nord, puis du front de Léningrad. D'avril 1942 jusqu'à la fin de la guerre, il fut commandant de l'armée de l'air de l'Armée rouge. En mars 1946, il fut illégalement réprimé (avec A.I. Shakhurin), réhabilité en 1953.

Kuznetsov Nikolai Gerasimovich (1902-1974) - Amiral de la flotte de l'Union soviétique. Commissaire du Peuple à la Marine.

Né le 11 (24) juillet 1904 dans la famille de Gerasim Fedorovich Kuznetsov (1861-1915), paysan du village de Medvedki, district de Veliko-Ustyug, province de Vologda (maintenant dans le district de Kotlas de la région d'Arkhangelsk).

En 1919, à l'âge de 15 ans, il rejoint la flottille de Severodvinsk, se donnant deux ans pour être accepté (l'année de naissance erronée 1902 se retrouve encore dans certains ouvrages de référence). En 1921-1922, il était combattant dans l'équipage naval d'Arkhangelsk.

Pendant la Grande Guerre patriotique, N. G. Kuznetsov était président du Conseil militaire principal de la Marine et commandant en chef de la Marine. Il a dirigé la flotte rapidement et énergiquement, coordonnant ses actions avec celles des autres forces armées. L'amiral était membre du quartier général du haut commandement suprême et se rendait constamment sur les navires et les fronts. La flotte a empêché une invasion du Caucase par la mer. En 1944, N. G. Kuznetsov reçut le grade militaire d'amiral de la flotte. Le 25 mai 1945, ce grade fut assimilé au grade de maréchal de l'Union soviétique et des bretelles de type maréchal furent introduites.

Héros de l'Union soviétique,Chernyakhovsky Ivan Danilovich (1906-1945) - général d'armée.

Né dans la ville d'Ouman. Son père était cheminot, il n’est donc pas surprenant qu’en 1915 son fils suive les traces de son père et entre dans une école ferroviaire. En 1919, une véritable tragédie se produit dans la famille : ses parents moururent à cause du typhus, le garçon fut donc contraint d'abandonner l'école et de se lancer dans l'agriculture. Il travaillait comme berger, conduisant le bétail dans les champs le matin et s'asseyant sur ses manuels chaque minute libre. Immédiatement après le dîner, j'ai couru chez le professeur pour obtenir des éclaircissements sur la matière.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il faisait partie de ces jeunes chefs militaires qui, par leur exemple, motivaient les soldats, leur donnaient confiance et leur faisaient croire en un avenir radieux.

Les noms des uns sont encore honorés, ceux des autres sont voués à l’oubli. Mais ils sont tous unis par leur talent de leader.

URSS

Joukov Gueorgui Konstantinovitch (1896-1974)

Maréchal de l'Union soviétique.

Joukov a eu l'occasion de participer à de graves hostilités peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale. À l'été 1939, les troupes soviéto-mongoles sous son commandement vainquirent le groupe japonais sur la rivière Khalkhin Gol.

Au début de la Grande Guerre patriotique, Joukov dirigeait l'état-major général, mais fut bientôt envoyé dans l'armée active. En 1941, il est affecté aux secteurs les plus critiques du front. En rétablissant l'ordre dans l'armée en retraite avec les mesures les plus strictes, il réussit à empêcher les Allemands de s'emparer de Léningrad et à arrêter les nazis dans la direction de Mozhaisk, à la périphérie de Moscou. Et déjà fin 1941 - début 1942, Joukov mena une contre-offensive près de Moscou, repoussant les Allemands de la capitale.

En 1942-43, Joukov ne commandait pas de fronts individuels, mais coordonnait leurs actions en tant que représentant du haut commandement suprême à Stalingrad, sur les Ardennes de Koursk et lors de la levée du siège de Leningrad.

Au début de 1944, Joukov prend le commandement du 1er front ukrainien à la place du général Vatoutine grièvement blessé et dirige l'opération offensive Proskurov-Tchernovtsy qu'il avait planifiée. En conséquence, les troupes soviétiques ont libéré la majeure partie de la rive droite de l’Ukraine et ont atteint la frontière de l’État.

Fin 1944, Joukov dirigea le 1er front biélorusse et mena une attaque contre Berlin. En mai 1945, Joukov accepta la capitulation inconditionnelle de l’Allemagne nazie, puis deux défilés de la victoire, à Moscou et à Berlin.

Après la guerre, Joukov s'est retrouvé dans un rôle de soutien, commandant divers districts militaires. Après l’arrivée au pouvoir de Khrouchtchev, il devient vice-ministre puis dirige le ministère de la Défense. Mais en 1957, il tomba finalement en disgrâce et fut démis de tous ses postes.

Rokossovsky Konstantin Konstantinovitch (1896-1968)

Maréchal de l'Union soviétique.

Peu avant le début de la guerre, en 1937, Rokossovsky fut réprimé, mais en 1940, à la demande du maréchal Timochenko, il fut libéré et réintégré dans son ancien poste de commandant de corps. Dans les premiers jours de la Grande Guerre patriotique, les unités sous le commandement de Rokossovsky étaient parmi les rares à pouvoir opposer une résistance digne à l'avancée des troupes allemandes. Lors de la bataille de Moscou, l’armée de Rokossovsky a défendu l’une des directions les plus difficiles, Volokolamsk.

De retour au service après avoir été grièvement blessé en 1942, Rokossovsky prend le commandement du Front du Don, qui achève la défaite des Allemands à Stalingrad.

À la veille de la bataille de Koursk, Rokossovsky, contrairement à la position de la plupart des chefs militaires, réussit à convaincre Staline qu'il valait mieux ne pas lancer nous-mêmes une offensive, mais provoquer l'ennemi dans une action active. Ayant déterminé avec précision la direction de l’attaque principale des Allemands, Rokossovsky, juste avant leur offensive, entreprit un barrage d’artillerie massif qui saigna à sec les forces de frappe ennemies.

Sa réalisation la plus célèbre en tant que commandant, inscrite dans les annales de l’art militaire, fut l’opération de libération de la Biélorussie, baptisée « Bagration », qui détruisit pratiquement le centre du groupe d’armées allemand.

Peu de temps avant l'offensive décisive sur Berlin, le commandement du 1er front biélorusse, à la grande déception de Rokossovsky, fut transféré à Joukov. Il fut également chargé de commander les troupes du 2e front biélorusse en Prusse orientale.

Rokossovsky possédait des qualités personnelles exceptionnelles et, de tous les chefs militaires soviétiques, était le plus populaire de l'armée. Après la guerre, Rokossovsky, Polonais de naissance, a longtemps dirigé le ministère polonais de la Défense, puis a été vice-ministre de la Défense de l'URSS et inspecteur militaire en chef. La veille de sa mort, il acheva d'écrire ses mémoires, intitulées A Soldier's Duty.

Konev Ivan Stepanovitch (1897-1973)

Maréchal de l'Union soviétique.

À l'automne 1941, Konev fut nommé commandant du front occidental. Dans cette position, il subit l'un des plus grands échecs du début de la guerre. Konev n'a pas réussi à obtenir l'autorisation de retirer ses troupes à temps et, par conséquent, environ 600 000 soldats et officiers soviétiques ont été encerclés près de Briansk et d'Elnya. Joukov a sauvé le commandant du tribunal.

En 1943, les troupes du Front des steppes (plus tard 2e front ukrainien) sous le commandement de Konev libérèrent Belgorod, Kharkov, Poltava, Krementchoug et traversèrent le Dniepr. Mais surtout, Konev a été glorifié par l'opération Korsun-Shevchen, à la suite de laquelle un important groupe de troupes allemandes a été encerclé.

En 1944, déjà commandant du 1er Front ukrainien, Konev dirigea l'opération Lvov-Sandomierz dans l'ouest de l'Ukraine et le sud-est de la Pologne, qui ouvrit la voie à une nouvelle offensive contre l'Allemagne. Les troupes sous le commandement de Konev se sont distinguées lors de l'opération Vistule-Oder et lors de la bataille de Berlin. Au cours de cette dernière, une rivalité est apparue entre Konev et Joukov - chacun voulait d'abord occuper la capitale allemande. Les tensions entre les maréchaux persistèrent jusqu'à la fin de leur vie. En mai 1945, Konev dirigea la liquidation du dernier grand centre de la résistance fasciste à Prague.

Après la guerre, Konev fut le commandant en chef des forces terrestres et le premier commandant des forces combinées des pays du Pacte de Varsovie, et commanda les troupes en Hongrie lors des événements de 1956.

Vassilievski Alexandre Mikhaïlovitch (1895-1977)

Maréchal de l'Union soviétique, chef d'état-major.

En tant que chef d'état-major, qu'il occupait depuis 1942, Vasilevsky coordonna les actions des fronts de l'Armée rouge et participa au développement de toutes les opérations majeures de la Grande Guerre patriotique. Il a notamment joué un rôle clé dans la planification de l’opération d’encerclement des troupes allemandes à Stalingrad.

A la fin de la guerre, après la mort du général Tchernyakhovsky, Vasilevsky demande à être démis de ses fonctions de chef d'état-major, prend la place du défunt et mène l'assaut sur Koenigsberg. À l'été 1945, Vasilevsky fut transféré en Extrême-Orient et commanda la défaite de l'armée japonaise Kwatuna.

Après la guerre, Vassilievski dirigea l’état-major général, puis fut ministre de la Défense de l’URSS, mais après la mort de Staline, il disparut dans l’ombre et occupa des postes inférieurs.

Tolboukhine Fiodor Ivanovitch (1894-1949)

Maréchal de l'Union soviétique.

Avant le début de la Grande Guerre patriotique, Tolbukhin était chef d'état-major du district transcaucasien et, avec ses débuts, du Front transcaucasien. Sous sa direction, une opération surprise a été développée pour introduire les troupes soviétiques dans la partie nord de l'Iran. Tolboukhine a également développé l'opération de débarquement de Kertch, qui aboutirait à la libération de la Crimée. Cependant, après un démarrage réussi, nos troupes n'ont pas pu tirer parti de leur succès, ont subi de lourdes pertes et Tolboukhine a été démis de ses fonctions.

Après s'être distingué en tant que commandant de la 57e armée lors de la bataille de Stalingrad, Tolbukhin a été nommé commandant du front sud (plus tard 4e front ukrainien). Sous son commandement, une partie importante de l'Ukraine et de la péninsule de Crimée ont été libérées. En 1944-45, alors que Tolboukhine commandait déjà le 3e front ukrainien, il dirigea les troupes lors de la libération de la Moldavie, de la Roumanie, de la Yougoslavie, de la Hongrie et mit fin à la guerre en Autriche. L'opération Iasi-Kishinev, planifiée par Tolboukhine et conduisant à l'encerclement d'un groupe de 200 000 soldats germano-roumains, est entrée dans les annales de l'art militaire (on l'appelle parfois « Iasi-Kishinev Cannes »).

Après la guerre, Tolbukhin commanda le Groupe des forces du Sud en Roumanie et en Bulgarie, puis le district militaire transcaucasien.

Vatoutine Nikolaï Fedorovitch (1901-1944)

Général de l'armée soviétique.

Avant la guerre, Vatoutine était chef d'état-major adjoint et, avec le début de la Grande Guerre patriotique, il fut envoyé sur le front nord-ouest. Dans la région de Novgorod, sous sa direction, plusieurs contre-attaques ont été menées, ralentissant l'avancée du corps de chars de Manstein.

En 1942, Vatoutine, qui dirigeait alors le front sud-ouest, commanda l’opération Petit Saturne, dont le but était d’empêcher les troupes germano-italo-roumaines d’aider l’armée de Paulus encerclée à Stalingrad.

En 1943, Vatoutine dirigeait le Front de Voronej (plus tard le 1er front ukrainien). Il a joué un rôle très important dans la bataille de Koursk et dans la libération de Kharkov et de Belgorod. Mais l’opération militaire la plus célèbre de Vatoutine fut la traversée du Dniepr et la libération de Kiev et Jitomir, puis de Rivne. Avec le 2e front ukrainien de Konev, le 1er front ukrainien de Vatoutine a également mené l’opération Korsun-Shevchenko.

Fin février 1944, la voiture de Vatoutine fut la cible des tirs des nationalistes ukrainiens et, un mois et demi plus tard, le commandant mourut des suites de ses blessures.

Grande Bretagne

Loi Montgomery Bernard (1887-1976)

Maréchal britannique.

Avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Montgomery était considéré comme l'un des chefs militaires britanniques les plus courageux et les plus talentueux, mais son avancement professionnel était entravé par son caractère dur et difficile. Montgomery, lui-même distingué par son endurance physique, accordait une grande attention à l'entraînement quotidien intensif des troupes qui lui étaient confiées.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands battirent la France, les unités de Montgomery assurèrent l'évacuation des forces alliées. En 1942, Montgomery devint le commandant des troupes britanniques en Afrique du Nord et marqua un tournant dans cette partie de la guerre, en battant le groupe de troupes germano-italiennes en Égypte lors de la bataille d'El Alamein. Son importance a été résumée par Winston Churchill : « Avant la bataille d'Alamein, nous ne connaissions aucune victoire. Après cela, nous n’avons pas connu la défaite. Pour cette bataille, Montgomery reçut le titre de vicomte d'Alamein. Certes, l’adversaire de Montgomery, le maréchal allemand Rommel, a déclaré que, disposant de ressources telles que le chef militaire britannique, il aurait conquis tout le Moyen-Orient en un mois.

Après cela, Montgomery fut transféré en Europe, où il dut opérer en contact étroit avec les Américains. C'est là que son caractère querelleur a fait des ravages : il est entré en conflit avec le commandant américain Eisenhower, ce qui a eu un effet néfaste sur l'interaction des troupes et a conduit à un certain nombre d'échecs militaires relatifs. Vers la fin de la guerre, Montgomery résiste avec succès à la contre-offensive allemande dans les Ardennes, puis mène plusieurs opérations militaires en Europe du Nord.

Après la guerre, Montgomery est chef d'état-major général britannique, puis commandant suprême adjoint des forces alliées en Europe.

Alexandre Harold Rupert Leofric George (1891-1969)

Maréchal britannique.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Alexandre a dirigé l’évacuation des troupes britanniques après la capture de la France par les Allemands. La plupart du personnel a été évacué, mais presque tout le matériel militaire est allé à l'ennemi.

Fin 1940, Alexandre est affecté en Asie du Sud-Est. Il n'a pas réussi à défendre la Birmanie, mais il a réussi à empêcher les Japonais d'entrer en Inde.

En 1943, Alexander est nommé commandant en chef des forces terrestres alliées en Afrique du Nord. Sous sa direction, un important groupe germano-italien en Tunisie a été vaincu, ce qui a mis fin à la campagne en Afrique du Nord et ouvert la voie à l'Italie. Alexandre commanda le débarquement des troupes alliées en Sicile, puis sur le continent. À la fin de la guerre, il sert comme commandant suprême des forces alliées en Méditerranée.

Après la guerre, Alexandre reçut le titre de comte de Tunis, fut pendant quelque temps gouverneur général du Canada, puis ministre britannique de la Défense.

Etats-Unis

EisenhowerDwight David (1890-1969)

Général de l'armée américaine.

Son enfance s'est déroulée dans une famille dont les membres étaient pacifistes pour des raisons religieuses, mais Eisenhower a choisi une carrière militaire.

Eisenhower a accueilli le début de la Seconde Guerre mondiale avec le grade plutôt modeste de colonel. Mais ses capacités furent remarquées par le chef d'état-major américain, George Marshall, et bientôt Eisenhower devint chef du département de planification opérationnelle.

En 1942, Eisenhower dirigea l’opération Torch, le débarquement allié en Afrique du Nord. Au début de 1943, il fut vaincu par Rommel lors de la bataille du col de Kasserine, mais par la suite, les forces anglo-américaines supérieures marquèrent un tournant dans la campagne d'Afrique du Nord.

En 1944, Eisenhower a supervisé le débarquement allié en Normandie et l’offensive qui a suivi contre l’Allemagne. À la fin de la guerre, Eisenhower devient le créateur des fameux camps de « désarmement des forces ennemies », non soumis à la Convention de Genève relative aux droits des prisonniers de guerre, qui deviennent de fait des camps d’extermination pour les soldats allemands qui finissent par être tués. là.

Après la guerre, Eisenhower fut commandant des forces de l’OTAN puis élu deux fois président des États-Unis.

MacArthur Douglas (1880-1964)

Général de l'armée américaine.

Dans sa jeunesse, MacArthur n'a pas été accepté à l'académie militaire de West Point pour des raisons de santé, mais il a atteint son objectif et, après avoir obtenu son diplôme de l'académie, a été reconnu comme le meilleur diplômé de l'histoire. Il a reçu le grade de général pendant la Première Guerre mondiale.

En 1941-42, MacArthur dirigea la défense des Philippines contre les forces japonaises. L'ennemi réussit à prendre par surprise les unités américaines et à prendre un grand avantage dès le début de la campagne. Après la perte des Philippines, il a prononcé la phrase désormais célèbre : « J’ai fait ce que j’ai pu, mais je reviendrai ».

Après avoir été nommé commandant des forces dans le sud-ouest du Pacifique, MacArthur a résisté aux projets japonais d'envahir l'Australie et a ensuite mené avec succès des opérations offensives en Nouvelle-Guinée et aux Philippines.

Le 2 septembre 1945, MacArthur, déjà aux commandes de toutes les forces américaines dans le Pacifique, accepta la capitulation japonaise à bord du cuirassé Missouri, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale.

Après la Seconde Guerre mondiale, MacArthur commanda les forces d'occupation au Japon et dirigea plus tard les forces américaines pendant la guerre de Corée. Le débarquement américain à Inchon, qu’il met au point, devient un classique de l’art militaire. Il a appelé au bombardement nucléaire de la Chine et à l’invasion de ce pays, après quoi il a été démis de ses fonctions.

Nimitz Chester William (1885-1966)

Amiral de la marine américaine.

Avant la Seconde Guerre mondiale, Nimitz participa à la conception et à l'entraînement au combat de la flotte sous-marine américaine et dirigea le Bureau of Navigation. Au début de la guerre, après le désastre de Pearl Harbor, Nimitz fut nommé commandant de la flotte américaine du Pacifique. Sa tâche était d'affronter les Japonais en contact étroit avec le général MacArthur.

En 1942, la flotte américaine sous le commandement de Nimitz réussit à infliger la première défaite sérieuse aux Japonais sur l'atoll de Midway. Et puis, en 1943, gagner la bataille pour l’île stratégiquement importante de Guadalcanal dans l’archipel des Îles Salomon. En 1944-45, la flotte dirigée par Nimitz joua un rôle décisif dans la libération des autres archipels du Pacifique, et effectua à la fin de la guerre un débarquement au Japon. Pendant les combats, Nimitz a utilisé une tactique de mouvement soudain et rapide d'île en île, appelée « saut de grenouille ».

Le retour de Nimitz a été célébré comme une fête nationale et a été appelé « Jour de Nimitz ». Après la guerre, il supervise la démobilisation des troupes puis supervise la création d’une flotte de sous-marins nucléaires. Lors du procès de Nuremberg, il a défendu son collègue allemand, l'amiral Dennitz, affirmant qu'il avait lui-même utilisé les mêmes méthodes de guerre sous-marine, grâce auxquelles Dennitz avait évité la peine de mort.

Allemagne

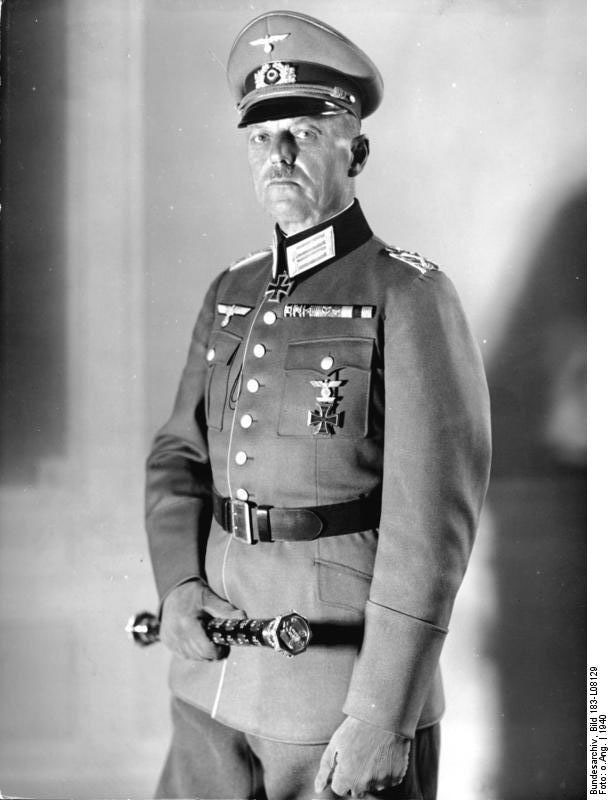

Von Bock Théodore (1880-1945)

Maréchal général allemand.

Même avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, von Bock dirigea les troupes qui procédèrent à l'Anschluss de l'Autriche et envahirent les Sudètes de la Tchécoslovaquie. Au début de la guerre, il commanda le groupe d'armées Nord pendant la guerre avec la Pologne. En 1940, von Bock mène la conquête de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que la défaite des troupes françaises à Dunkerque. C'est lui qui a accueilli le défilé des troupes allemandes dans Paris occupé.

Von Bock s'est opposé à une attaque contre l'URSS, mais lorsque la décision a été prise, il a dirigé le groupe d'armées Centre, qui a mené une attaque dans la direction principale. Après l’échec de l’attaque de Moscou, il fut considéré comme l’un des principaux responsables de cet échec de l’armée allemande. En 1942, il dirigea le groupe d'armées Sud et retint pendant longtemps avec succès l'avancée des troupes soviétiques sur Kharkov.

Von Bock avait un caractère extrêmement indépendant, se heurtait à plusieurs reprises à Hitler et restait ostensiblement à l'écart de la politique. Après qu'à l'été 1942, von Bock s'est opposé à la décision du Führer de diviser le groupe d'armées Sud en deux directions, le Caucase et Stalingrad, lors de l'offensive prévue, il a été démis de ses fonctions et envoyé en réserve. Quelques jours avant la fin de la guerre, von Bock fut tué lors d'un raid aérien.

Von Rundstedt Karl Rudolf Gerd (1875-1953)

Maréchal général allemand.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, von Rundstedt, qui occupait d'importants postes de commandement pendant la Première Guerre mondiale, avait déjà pris sa retraite. Mais en 1939, Hitler le réintègre dans l’armée. Von Rundstedt est devenu le principal planificateur de l'attaque contre la Pologne, sous le nom de code Weiss, et a commandé le groupe d'armées Sud pendant sa mise en œuvre. Il a ensuite dirigé le groupe d'armées A, qui a joué un rôle clé dans la capture de la France, et a également développé le plan d'attaque non réalisé des Sea Lion contre l'Angleterre.

Von Rundstedt s'est opposé au plan Barbarossa, mais après que la décision a été prise d'attaquer l'URSS, il a dirigé le groupe d'armées Sud, qui a capturé Kiev et d'autres grandes villes du sud du pays. Après que von Rundstedt, afin d'éviter l'encerclement, ait violé l'ordre du Führer et retiré ses troupes de Rostov-sur-le-Don, il fut démis de ses fonctions.

Cependant, l’année suivante, il fut de nouveau enrôlé dans l’armée pour devenir commandant en chef des forces armées allemandes à l’Ouest. Sa tâche principale était de contrer un éventuel débarquement allié. Après s'être familiarisé avec la situation, von Rundstedt a averti Hitler qu'une défense à long terme avec les forces existantes serait impossible. Au moment décisif du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, Hitler annule l'ordre de transfert de troupes de von Rundstedt, faisant ainsi perdre du temps et donnant à l'ennemi l'opportunité de développer une offensive. Déjà à la fin de la guerre, von Rundstedt résistait avec succès au débarquement allié en Hollande.

Après la guerre, von Rundstedt, grâce à l'intercession des Britanniques, réussit à éviter le Tribunal de Nuremberg et n'y participa qu'en tant que témoin.

Von Manstein Erich (1887-1973)

Maréchal général allemand.

Manstein était considéré comme l’un des stratèges les plus puissants de la Wehrmacht. En 1939, en tant que chef d'état-major du groupe d'armées A, il joua un rôle clé dans l'élaboration du plan réussi d'invasion de la France.