Les relations internationales du 21ème siècle brièvement. Événements de la fin du XXe - début du XXIe siècle qui ont changé le monde

Après la Seconde Guerre mondiale, la question la plus importante était l'ordre mondial d'après-guerre. Pour le résoudre, il fallait coordonner les positions de tous les pays participant à la coalition antihitlérienne. Il était nécessaire de mettre en œuvre les mesures consignées dans les documents signés à Yalta et Potsdam. Les travaux préparatoires ont été confiés au Conseil des ministres des affaires étrangères institué lors de la conférence de Potsdam. En juillet-octobre 1946, la Conférence de paix de Paris a eu lieu, qui a examiné les projets de traités de paix préparés par le ministre des Affaires étrangères avec les anciens alliés européens de l'Allemagne nazie - la Bulgarie, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et la Finlande. Le 10 février 1947, ils sont signés. Les traités ont rétabli les frontières d'avant-guerre avec quelques modifications. Le volume des réparations et la procédure d'indemnisation des dommages causés aux États alliés ont également été déterminés. Articles politiques obligés de garantir à tous les citoyens les droits de l'homme et les libertés fondamentales, pour empêcher la renaissance des organisations fascistes. L'URSS a pris une part active à la résolution de tous les problèmes. En général, les traités de paix étaient équitables et contribuaient au développement indépendant et démocratique des États avec lesquels ils avaient été conclus. Néanmoins, les divergences apparues ont rendu impossible le règlement pacifique du problème allemand sur une base mutuellement acceptable. Et en 1949, la scission de l'Allemagne est devenue un fait historique. L'aliénation entre les grandes puissances s'est accrue. Les différences idéologiques et les diverses doctrines ont commencé à jouer un rôle dominant dans les relations internationales. Les pays occidentaux étaient extrêmement négatifs à l'égard du socialisme totalitaire. L'URSS, à son tour, était également hostile au capitalisme. L'influence des partis sur les relations internationales et sur leurs sujets les plus faibles augmentait de plus en plus. Les USA et l'URSS se considéraient comme des leaders placés par le cours de l'histoire à la tête de forces défendant divers systèmes sociaux et économiques.

La situation géopolitique a radicalement changé. La révolution des années 1940 en Europe de l'Est, la conclusion par l'Union soviétique avec les États de cette région de traités d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle ont formé un nouveau système de relations internationales. Ce système était limité par le cadre des États, dont le développement s'est déroulé dans les conditions de fonctionnement du modèle stalinien de socialisme avec toutes ses caractéristiques intégrales.

L'aggravation des relations et l'aggravation de la situation politique dans le monde se produisirent également en relation avec le soutien de l'Union soviétique à la juste lutte des pays coloniaux et dépendants pour leur libération. Les métropoles ont par tous les moyens entravé le mouvement de libération nationale. En 1949, la révolution populaire en Chine a gagné, entraînant un changement radical de la situation géopolitique en Asie, ce qui a accru l'inquiétude des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Tout cela a renforcé la méfiance des deux superpuissances l'une envers l'autre, exacerbé toutes les contradictions existantes.

Une rivalité mondiale entre l'URSS et les États-Unis a émergé. Le discours de Churchill à Fulton le 5 mars 1946 et la doctrine Truman présentée en mars 1947 ont été perçus en URSS comme une déclaration ouverte d'une « guerre froide » qui a duré plus de 40 ans. Pendant tout ce temps, la rivalité entre les deux grandes puissances ne s'est pas transformée en guerre chaude, ce qui a permis d'appeler cette période la « guerre froide ». Il a attiré la planète entière en lui-même, divisé le monde en deux parties, deux groupes militaro-politiques et économiques, deux systèmes socio-économiques. Le monde est devenu bipolaire. Une logique politique particulière de cette rivalité mondiale est apparue – « celui qui n'est pas avec nous est contre nous ». En tout et partout, chaque camp a vu la main insidieuse de l'ennemi.

La guerre froide a amené le militarisme dans la politique et la pensée à des proportions sans précédent. Tout dans la politique mondiale a commencé à être évalué du point de vue de la corrélation des forces militaires, de l'équilibre des armements. Les pays occidentaux ont adopté une stratégie de bloc qui a maintenu la confrontation dans les relations internationales pendant de nombreuses années. La plupart des États qui ont accepté le plan Marshall ont signé le Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en avril 1949. Une force armée unifiée a été créée sous le commandement de chefs militaires américains. La création d'un groupement militaro-politique fermé à caractère idéologique, dirigé essentiellement contre l'URSS et ses alliés, a eu un impact négatif sur le développement des relations internationales.

La politique américaine « en position de force » se heurta à une réponse sévère de l'URSS et provoqua une aggravation de la tension internationale. En 1949, le monopole nucléaire américain a été aboli. Après la création des armes thermonucléaires dans les années 50, puis les moyens de les livrer à la cible (missiles balistiques intercontinentaux), l'URSS s'est efforcée d'atteindre la parité militaro-stratégique avec les États-Unis, qui a été réalisée au tournant de les années 60-70. Le nombre de blocs militaires a augmenté. En 1951, le groupe militaro-politique ANZUS est né. Un "traité de sécurité" a été conclu entre les États-Unis et le Japon. En 1954, le bloc SEATO est créé. En 1955, un autre groupe fermé a été formé - le Pacte de Bagdad. Après que l'Irak l'ait quitté, ce bloc est devenu connu sous le nom de CENTO. Craignant pour leur sécurité, l'URSS et les pays d'Europe centrale et du Sud-Est, en réponse à l'accord des pays occidentaux sur la remilitarisation de la RFA et son admission à l'OTAN, concluent en mai 1955 à Varsovie un traité d'amitié multilatéral, Coopération et assistance mutuelle. Les États signataires prévoyaient la fourniture d'une assistance immédiate par tous les moyens en cas d'attaque armée en Europe contre un ou plusieurs États membres du Traité de Varsovie.

Un énorme danger pour la paix sur Terre était lourd de conflits internationaux dans diverses régions, qui menaçaient de les dégénérer en guerre. En juin 1950, la guerre de Corée éclate et dure trois ans. Pendant huit ans après la guerre, la France a fait la guerre en Indochine. À l'automne 1956, la Grande-Bretagne, la France et Israël ont commis une agression contre l'Égypte. En 1958, les États-Unis ont entrepris une intervention armée au Liban et la Grande-Bretagne - en Jordanie. La crise internationale la plus dangereuse a éclaté à l'automne 1962 à propos de la situation autour de Cuba, qui a amené l'humanité au bord de la guerre nucléaire. La crise des Caraïbes a été résolue grâce à un compromis entre l'URSS et les États-Unis. L'agression américaine en Indochine s'est prolongée. Ce fut la guerre la plus brutale de la seconde moitié du XXe siècle. Le Vietnam est devenu un terrain d'essai pour les moyens de guerre les plus sophistiqués, créés par des technologies industrielles américaines hautement développées. La tentative américaine d'impliquer ses alliés dans la guerre et de lui donner le caractère d'une action internationale a échoué. Cependant, certains pays ont participé à la guerre aux côtés des États-Unis. L'énorme aide apportée au Vietnam par l'URSS, le soutien de l'héroïque peuple vietnamien par toutes les forces éprises de paix ont forcé les États-Unis à conclure un accord pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix au Vietnam. Le Moyen-Orient demeure un dangereux foyer de conflits. Les contradictions complexes et l'intransigeance des parties ont conduit à plusieurs guerres arabo-israéliennes et ont longtemps exclu la possibilité d'un règlement pacifique dans cette région.

Cependant, au cours de ces décennies difficiles, l'humanité a pris de plus en plus clairement conscience qu'une nouvelle guerre mondiale n'est pas inévitable, que les efforts des forces progressistes peuvent arrêter le glissement de l'humanité vers une catastrophe nucléaire.

Les années 1950 et 1960 ont été marquées par une course aux armements d'une ampleur sans précédent. D'énormes ressources matérielles, intellectuelles et autres ont été gaspillées dans le développement et la production de moyens de guerre toujours nouveaux. En même temps, il y en avait une pénurie extrêmement aiguë pour résoudre les problèmes socio-économiques dans la plupart des pays du monde. En 1960, l'URSS a proposé à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies d'examiner les principales dispositions du traité sur le désarmement général et complet des États sous contrôle international strict. Les pays occidentaux ont rejeté cette initiative, cependant, le premier pas vers le réchauffement des relations internationales a été franchi. En août 1963, la Grande-Bretagne, l'URSS et les États-Unis ont signé à Moscou le Traité interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère, l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau.

La course aux armements toujours croissante, en particulier aux armes nucléaires, conduit l'humanité à un point fatal, et des efforts considérables sont nécessaires pour arrêter ce processus négatif. La position active de l'URSS et de ses alliés visant à améliorer la situation internationale, les efforts du mouvement des non-alignés, le réalisme politique des dirigeants d'un certain nombre de pays occidentaux ont apporté des résultats positifs. Dès le début des années 1970, les relations internationales entrent dans une phase de détente. En mars 1970, le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est entré en vigueur. Au début des années 1990, plus de 135 États l'avaient signé. Pour la région européenne, le traité entre l'URSS et la RFA, conclu en août 1970, était d'une grande importance.

En 1972-1974, des négociations intensives ont eu lieu au plus haut niveau entre l'URSS et les États-Unis, qui ont conduit à la signature d'un certain nombre de documents politiques importants. "Fondamentaux des relations entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis d'Amérique" contenait une plate-forme pour transférer les relations bilatérales à un niveau qualitativement nouveau de leur amélioration radicale.

Au cours de la même période, le traité entre l'URSS et les États-Unis sur la limitation des systèmes de défense antimissile (ABM) a été conclu et l'accord intérimaire sur certaines mesures dans le domaine de la limitation des armements stratégiques offensifs (OCB-1) a été signé.

L'amélioration des relations entre les deux superpuissances a créé les conditions préalables au renforcement de la sécurité et au développement de la coopération interétatique sur le continent européen. Les initiatives de l'URSS et d'autres pays socialistes y ont joué un grand rôle. L'évolution de la position de la RFA sur les questions de politique européenne n'est pas sans importance. Le gouvernement de coalition des sociaux-démocrates, dirigé par le chancelier Willy Brandt, a proposé une "nouvelle politique orientale", dont le cœur était la reconnaissance des réalités d'après-guerre qui s'étaient développées en Europe et la normalisation des relations avec l'URSS et la pays d'Europe de l'Est. Cela a donné une impulsion au développement du processus de renforcement de la sécurité paneuropéenne. En 1973, Helsinki a accueilli des consultations multilatérales de 33 États européens, des États-Unis et du Canada sur la préparation d'une conférence paneuropéenne. Du 30 juillet au 4 août 1975, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) s'est tenue à Helsinki. Les dirigeants de 35 États ont signé l'Acte final, qui fixe les principes convenus des relations entre les pays participant à la Conférence, détermine le contenu et les formes de coopération entre eux et les mesures visant à réduire le risque de conflits armés. Les réunions ultérieures des Etats participants à la CSCE à Belgrade (1977-1978), Madrid (1980-1983), Stockholm (1984-1987), Vienne (1986-1989) ont montré un intérêt croissant pour le développement du processus initié à Helsinki. ), Paris (1990), Helsinki (1992).

Les années 1970 et 1980 ont été marquées par une croissance sans précédent des liens industriels, scientifiques et techniques entre les pays occidentaux et l'URSS et les autres pays socialistes. La France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Italie, la Belgique, la Norvège, la Suède, la Grèce, la République fédérale d'Allemagne et un certain nombre d'autres États ont conclu des programmes et des accords prometteurs avec l'URSS. Cependant, il convient de noter qu'à la fin des années 1970 et au début des années 1980, la situation internationale s'est aggravée. Le cap politique des États-Unis vis-à-vis de l'URSS s'est fortement resserré avec l'arrivée au pouvoir en janvier 1981 de l'administration de R. Reagan. En mars 1983, il lance l'Initiative de Défense Stratégique (IDS). Les tensions ont culminé à l'automne 1983 lorsqu'un avion de ligne sud-coréen avec des passagers à bord a été abattu au-dessus du territoire soviétique.

La montée des tensions internationales était également associée à la politique étrangère des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Presque toutes les régions de la planète ont été déclarées sphère d'intérêts vitaux pour les États-Unis. Beaucoup ont subi des pressions politiques, économiques et souvent militaires de la part des États-Unis. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, l'Iran, le Liban, la Libye, le Nicaragua, le Salvador, la Grenade et d'autres pays sont devenus des objets d'intervention. Les tensions ont également augmenté en raison de l'introduction d'un contingent limité de troupes soviétiques en Afghanistan.

Les changements survenus en URSS avec l'arrivée au pouvoir en 1985 de nouveaux dirigeants ont permis d'asseoir les fondements d'une nouvelle pensée politique au niveau de l'État et d'amorcer leur mise en œuvre pratique. Cela a conduit à un renouvellement radical de la politique étrangère de l'URSS. Les idées centrales de la nouvelle pensée politique étaient : l'idée de la priorité des intérêts humains universels sur les intérêts de classe, nationaux, sociaux ; l'idée de l'interdépendance de l'humanité face à la menace de problèmes mondiaux imminents; l'idée de liberté de choix de la structure sociale; l'idée de démocratisation et de désidéologisation de l'ensemble du système des relations internationales.

La nouvelle philosophie du monde a fait son chemin par des étapes concrètes. La véritable confirmation en a été le développement et l'approfondissement du dialogue politique entre l'URSS et les États-Unis sur toutes les questions clés de la politique mondiale et des relations bilatérales.

Les pourparlers soviéto-américains au plus haut niveau à Genève (1985), Reykjavik (1986), Washington (1987) et Moscou (1988) ont abouti à un résultat important. En décembre 1987, l'accord ROSMD a été signé et en juin 1988, l'accord ROSMD est entré en vigueur. Il s'agit du premier accord de l'histoire prévoyant la destruction de deux classes d'armes nucléaires sous contrôle international strict. Le résultat a été une amélioration significative des relations soviéto-américaines. Leur développement qualitatif ultérieur a eu lieu à la suite de négociations au plus haut niveau à Washington (mai-juin 1990) et à Moscou (juillet 1991). La signature d'un traité bilatéral sur la limitation et la réduction des armements stratégiques offensifs a été d'une importance exceptionnelle. L'équilibre du traité visait à renforcer la stabilité stratégique et à réduire la probabilité d'un conflit nucléaire. Cependant, dans cette direction, il existe d'énormes possibilités d'aller de l'avant et une réduction plus importante des armes stratégiques offensives.

Le règlement des relations de l'Allemagne et la signature de l'accord correspondant le 10 septembre 1990 ont joué un rôle important dans l'élimination des tensions dans les affaires internationales, tant sur la planète dans son ensemble qu'en Europe. En pratique, ce traité a tiré un trait définitif sur les résultats de la Seconde Guerre mondiale.

Par la suite, de nouveaux problèmes aigus ont surgi dans les affaires internationales. L'effondrement de la Fédération yougoslave, puis de l'URSS, a conduit à l'émergence de nouveaux conflits régionaux qui n'ont pas été résolus à ce jour. La situation géopolitique dans le monde a changé, le système des relations internationales entre les États socialistes a cessé d'exister. Les pays d'Europe de l'Est se sont réorientés vers l'Ouest. En juillet 1997, lors du sommet de l'OTAN à Madrid, il a été décidé d'élargir l'alliance à trois États de l'ancien Pacte de Varsovie - la République tchèque, la Pologne et la Hongrie. Rapprocher la structure militaire de l'OTAN de la plupart des États de la CEI pourrait modifier la situation géopolitique et saper le système des traités de limitation des armements. Une telle évolution des événements risque de compliquer la création d'une nouvelle structure européenne et de déstabiliser tout le système des relations internationales. La guerre dans les Balkans, d'autres conflits dans la région européenne, les difficultés de la période de transition dans les pays d'Europe de l'Est et dans l'espace post-soviétique constituent une menace pour la sécurité en Europe. Cette menace est complétée par le nationalisme agressif, l'intolérance religieuse et ethnique, le terrorisme, le crime organisé et la migration incontrôlée. Ces dernières années, la lutte pour le contrôle de la prise de décision à l'échelle mondiale s'est intensifiée. Les "centres de pouvoir" concentrent la plus grande attention sur les activités qui permettent de contrôler les principaux flux financiers, intellectuels et d'information. L'importance du contrôle des processus économiques et du développement de l'ensemble de la sphère sociale s'accroît rapidement. Tout cela exige de nouveaux efforts considérables pour préserver et renforcer la paix et la sécurité internationales.

À l'aube du XXIe siècle, l'humanité est confrontée non seulement à de nouveaux défis mondiaux, mais également à une situation géopolitique modifiée. Restant la seule superpuissance au monde, les États-Unis présentent leur rôle de premier plan comme une nécessité, dictée non seulement par les intérêts nationaux américains, mais aussi par le désir de la communauté mondiale.

L'usage de la force en Irak et en Yougoslavie, l'élargissement de l'Alliance de l'Atlantique Nord, l'usage de la force dans d'autres régions de la planète démontrent la volonté d'établir l'hégémonie absolue des États-Unis dans le monde. La Chine, la Russie, l'Inde et de nombreux États indépendants qui résistent et continueront à résister à l'hégémonisme ne seront guère d'accord avec cela. Dans la situation actuelle, la véritable sécurité de l'humanité n'est pas liée à l'approfondissement de la confrontation entre les pays et les peuples, mais à la recherche de nouvelles voies et orientations de coopération globale et mutuellement bénéfique qui peuvent assurer la préservation et l'épanouissement de la civilisation humaine.

La désintégration du système bipolaire à son apogée n'a pas soulevé une question vaine : quelle est la prochaine étape ? Jusqu'à présent, le processus de changement d'un modèle de relations internationales à un autre s'est accompagné des cataclysmes militaro-politiques les plus profonds. Cette fois, le scénario était différent.

Des bouleversements tectoniques sur la scène internationale ont été provoqués par la disparition de la carte politique du monde de l'un des deux centres de pouvoir sur lesquels s'appuyait la charpente du système bipolaire. Cela a déterminé un certain nombre de caractéristiques du processus d'établissement d'un nouveau modèle de relations internationales. Premièrement, la nature écrasante de l'effondrement du système bipolaire et l'absence de tout document juridique formel fixant cette situation érodent le caractère des paramètres fondamentaux de la modèle émergent de relations internationales au maximum. Deuxièmement, à cause de cela, la phase de formation du nouveau modèle devient volatile - une décennie se termine, et il n'est pas nécessaire de parler de la fin de ce processus. Troisièmement, il n'y a jamais eu une telle situation auparavant que la formation d'un nouveau modèle, ses paramètres dépendaient à ce point de la seule superpuissance restante - les États-Unis. Enfin, jamais auparavant ce processus ne s'est accompagné d'une telle abondance de crises régionales aiguës, au cours desquelles s'élabore le mode des relations entre les principaux centres de pouvoir, et se constitue une nouvelle structure du système des relations internationales. Aujourd'hui, de loin, la première puissance est les États-Unis. Ils ne cachent pas leur désir de faire du XXIe siècle un "siècle américain", quand le monde entier sera agencé selon le modèle et l'image des Etats-Unis, quand les valeurs américaines acquerront un caractère universel, et l'Amérique elle-même deviendra le centre de l'univers. Ils cuisinent! utiliser à cette fin tous les moyens dont ils disposent, y compris la force militaire. Les années 1990 ont déjà donné de nombreux exemples confirmant cette thèse. Les événements dans la péninsule balkanique, le golfe Persique, Haïti et la Somalie démontrent que l'élite dirigeante américaine est prête à utiliser la force militaire non seulement pour résoudre les conflits régionaux, mais pour imposer la volonté américaine aux pays belligérants. De telles aspirations des États-Unis entrent en contradiction claire et très grave avec le processus croissant de pluralisation de la communauté mondiale, dont nous avons parlé plus tôt. Une autre question se pose : les États-Unis auront-ils suffisamment de ressources pour prendre pied dans les positions d'hégémonie mondiale ? Et si ce n'est pas suffisant (la plupart des analystes pensent que ce sera finalement le cas), comment cela affectera-t-il l'état du système des relations internationales ? Dans les années 90, le choc de deux tendances dans le développement de la communauté mondiale s'est assez clairement manifesté. D'une part, les processus d'intégration prennent de l'ampleur dans le monde (en Europe), ce qui conduit au renforcement des principes supranationaux dans l'économie et la politique. Cependant, dans le même temps, un autre processus est en cours - la croissance de la conscience nationale, qui donne souvent lieu à des poussées de nationalisme, qui rejettent vivement toute tentative d'empiéter sur la souveraineté de l'État en faveur de structures supranationales. Le conflit entre ces tendances est évident, et jusqu'à présent, personne n'a de recette fiable pour éliminer cette contradiction. Aujourd'hui déjà, bon nombre de zones géopolitiques se sont développées là où ces tendances s'affrontent sous la forme la plus aiguë. La plus grande de ces zones est l'espace post-soviétique. Le fait même de l'effondrement presque instantané de l'une des superpuissances a donné lieu à une telle cascade de problèmes qui dureront plusieurs décennies en abondance. Tout d'abord, un énorme vide de pouvoir s'est formé à la place de l'URSS, car la Fédération de Russie n'est manifestement pas en mesure d'exercer sur la scène internationale les fonctions qui incombaient à l'URSS. Mais le vide du pouvoir, comme le montre l'expérience historique, est une chose extrêmement dangereuse. Des postulants apparaissent immédiatement pour le combler, de nouveaux nœuds de contradiction et de conflits surgissent. Quels sont les scénarios possibles dans l'espace post-soviétique ? La réponse à cette question dépend dans une mesure décisive de la capacité de la Russie à devenir un centre d'attraction pour les nouveaux États qui se sont formés sur les ruines de l'URSS. En d'autres termes, ce qui prévaudra dans l'espace post-soviétique - les tendances à l'intégration ou à la désintégration. La désintégration rapide du système bipolaire a détruit l'équilibre habituel des pouvoirs et a placé devant presque tous les États la tâche difficile d'adapter leurs intérêts étatiques aux nouvelles réalités. La première chose qui est immédiatement évidente pour tout le monde est que vous n'avez plus à suivre le choix difficile - rejoindre l'un des blocs opposés. Désormais, les grandes puissances ont la possibilité de jouer un rôle plus ou moins indépendant. Tout d'abord, cela s'applique aux États d'Europe occidentale. Au sein de l'Europe même, une superpuissance régionale a émergé - une Allemagne unie, dont le potentiel est tout à fait suffisant pour jouer le rôle de l'un des centres de pouvoir dans un monde multipolaire à l'avenir. Le Japon aspire à devenir un centre de pouvoir indépendant et, de surcroît, très influent, même dans une plus large mesure que l'Europe occidentale. Pendant assez longtemps, la zone que le « pays du soleil levant » prétend contrôler est la région Asie-Pacifique. Débarrassé de la nécessité de regarder constamment en arrière, en raison de la présence de l'URSS, vers son partenaire stratégique - les États-Unis, le Japon, s'appuyant sur un potentiel économique puissant et en développement dynamique, a sans aucun doute toutes les chances de devenir un leader reconnu dans la région Asie-Pacifique dans un avenir proche. Si cela se produit, les prétentions des États-Unis à former un système unipolaire de relations internationales seront enterrées. Cependant, il existe un obstacle à la réalisation de ce scénario : la Chine, qui progresse rapidement et possède un potentiel gigantesque. C'est un candidat évident pour devenir une superpuissance au sens plein du terme dans 10-15 ans. Les États-Unis et le Japon sont également intéressés à lui créer un certain contrepoids, ce qui ralentit l'effondrement de l'alliance nippo-américaine. Il est important de souligner une autre caractéristique du nouveau modèle de relations internationales. Il est déjà évident que le principe de l'eurocentrisme, dont l'érosion a commencé au tournant des XIXe et XXe siècles, à la fin de ce siècle, a presque complètement perdu sa signification en tant que principe principal formant le système. De toute évidence, le nouveau modèle de relations internationales ne sera en aucun cas eurocentrique. La quasi-totalité des candidats à l'adhésion au "club des grandes puissances" est constituée d'Etats situés hors d'Europe. Ainsi, dans le processus d'établissement d'un nouveau modèle de relations internationales, LISE rencontrera deux tendances. D'une part, les États-Unis s'efforcent manifestement de créer un ordre mondial dans lequel ils seront le principal et l'unique centre de pouvoir, d'autre part, il existe un certain nombre de facteurs importants qui empêchent cela et stimulent la formation d'un monde multipolaire.

Partis politiques en Europe et en Amérique dans l'entre-deux-guerres

Partis politiques de la Troisième République (France).

CL.FKP(Parti communiste français)

Base du mouvement communiste mondial;

L'édification du socialisme, la dictature du prolétariat, pour la France soviétique.

L.SFIO(Parti socialiste français) .

RPRRS(parti des radicaux et radicaux sociaux) soutien : mercredi. bourgeoisie

COUI ( Alliance démocratique) soutien : intelligentsia libérale, mercredi. et bal. bourgeoisie.

PRF(fédération républicaine) soutien : prom. et moy. bourgeoisie, Église catholique, milieux militaires (conservateurs)

KP.Franchise d'action FD(action française); soutien : milieux cléricaux (clergé, officiers moyens et supérieurs), grande bourgeoisie financière

Remplacement par un dispositif monarchique

Partis politiques britanniques dans l'entre-deux-guerres Il en restait deux, deux.

Droits- Le Parti conservateur (anciens conservateurs) - grandes entreprises, clergé, généraux.

Centre gauche - Parti libéral(anciens Whigs) - une partie de la grande bourgeoisie (ceux qui avaient la production sur les îles), la moyenne et petite bourgeoisie, la classe ouvrière. Ils ont été remplacés par le Parti travailliste.

Gauche - travail. Une édition plus radicale des libéraux avec le même électorat. Ils avaient des adhésions individuelles et associatives, le Parti travailliste comprenait le BKTU (BTUC – Congrès des syndicats britanniques), le Parti travailliste indépendant, le Parti communiste britannique.

La tendance générale - avec la victoire des conservateurs, le gouvernement était formé, en règle générale, par les travaillistes - mais était contrôlée par la majorité conservatrice de la Chambre des communes, qui révoquait périodiquement le pouvoir exécutif.

Partis politiques américains.

En général, l'entre-deux-guerres aux États-Unis a été une lutte entre "l'isolationnisme" et "l'internationalisme" ("Logisme" et "Wilsonisme"). La politique d'internationalisme a été promue par Wilson, de Parti démocrate. C'est une politique de participation à toutes les affaires européennes. Lodge s'opposa à lui, avec isolationnisme(neutralité et non-ingérence dans les affaires européennes), qui était membre du parti républicain.

Charles de Gaulle - Président de la France en 1959-69.

George Bush (senior) (RP) - Président des États-Unis 1989-1993

Partis libéraux et conservateurs des principaux pays occidentaux de l'après-guerre et de la période moderne.

Après-guerre, partis : de la droite vers la gauche.

Royaume-Uni : conservateurs, travaillistes.

Allemagne : CDU/CSU, SPD, KPD, FDP

France : MPR (Mouvement Républicain Populaire), YUDSR (Union Socialiste Démocratique de la Résistance), SFIO, PCF.

La période moderne : de droite à gauche.

États-Unis : Républicains, Démocrates.

Royaume-Uni : conservateurs, travaillistes, libéraux-démocrates.

Allemagne : CDU/CSU, SPD, Verts, FDP, Gauche

France: Front national (FN), Union pour la démocratie française (UDF), Rassemblement pour la République (OPR), Parti communiste français (PCF), Parti socialiste (SP).

E. Herriot -FrançaisEtat etpersonnage politique , le chef du partiradicaux et socialistes radicaux, écrivain, historien, essayiste, académicien.

Ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Approvisionnement (1916-1917)

premier ministre et ministre des affaires étrangères (1924-1925)

Président de la Chambre des députés (1925-1926)

premier ministre (1926)

Ministre de l'instruction publique (1926-1928)

premier ministre (1932)

ministre d'État de plusieurs gouvernements (1934-1936)

Président de la Chambre des députés (1936-1940)

E. Eden (Parti conservateur) - Premier ministre de Grande-Bretagne 1955-1957

De nouveaux pays sur la carte de l'Europe après la Première Guerre mondiale.

L'effondrement de l'Autriche-Hongrie entraîne la création de nouveaux États : Autriche, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie, Serbie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

W. Churchill (Parti conservateur) - Premier ministre de Grande-Bretagne en 1940-1945, 1951-1955.

George Bush Jr. - homme politique républicain américain, 43e président des États-Unis en 2001-2009

Au tournant des XIX-XX siècles. L'humanité est entrée dans une nouvelle ère de son développement - l'ère de l'impérialisme. Le développement du capitalisme, la consolidation et la recherche de nouveaux marchés pour vendre des produits et extraire des ressources ont obligé une personne à porter un regard neuf sur le monde qui l'entoure. Le développement de la science et de la technologie, l'émergence de nouveaux moyens de communication et de transport, tout cela a contribué au bond en avant de l'industrie, poussant certains pays au premier plan et en laissant d'autres derrière. Cette leçon est consacrée aux relations entre les pays au tournant du siècle et à leurs caractéristiques.

Les relations internationales au début du XXe siècle

Dans les premières années du XXe siècle, les contradictions croissantes entre les principales puissances mondiales se sont poursuivies, ce qui a finalement conduit à la Première Guerre mondiale.

Contexte

Causes de la crise dans les relations internationales

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la carte politique du monde a considérablement changé. Une Italie unie et une Allemagne unie apparaissent, s'efforçant de participer au partage colonial du monde. L'effondrement de l'Empire ottoman se poursuit, à la suite de quoi la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie obtiennent leur indépendance.

Au début du XXe siècle, les grandes puissances mondiales avaient divisé la majeure partie de l'Afrique et de l'Asie, soit en faisant de ces territoires leurs colonies, soit en les plaçant dans une dépendance économique et politique d'elles-mêmes. Les conflits et les différends coloniaux ont conduit à l'aggravation des relations internationales.

La montée du nationalisme. Dans les Balkans, la formation d'États-nations s'est poursuivie ; il a été opposé par des empires multinationaux - l'ottoman et l'austro-hongrois.

Dans les pays d'Europe, l'approche de la guerre se faisait sentir ; les États ont cherché à trouver des alliés dans une guerre future. À la fin du XIXe siècle, la Triple Alliance prend forme, qui comprend l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie.

Événements

1891 - Alliance russo-française.

1904 - création d'une alliance entre la France et l'Angleterre, appelée l'Entente.

1907 - La Russie rejoint l'Entente. Deux puissants blocs militaro-politiques - l'Entente et la Triple Alliance - ont finalement pris forme.

Conclusion

Chaque année, les contradictions entre les États se renforçaient. Cela est dû en grande partie à l'émergence d'une Allemagne unie - un État militariste qui a cherché à refaire le système colonial : faire pression sur les principales puissances coloniales (Grande-Bretagne et France). La menace allemande est devenue un stimulant pour la création de l'Entente, qui à bien des égards avait le caractère d'une alliance défensive.

L'aggravation de la situation a également été influencée par les intérêts des élites économiques des plus grands États, qui disposaient de leviers de pression sur les autorités. Ils étaient intéressés par l'expansion des marchés de vente et l'expansion économique, ce qui signifiait un affrontement avec les intérêts des États concurrents. La guerre à cette époque était encore considérée comme le moyen normal de résoudre de telles contradictions.

Les gouvernements prévoyaient une guerre imminente. Ils ont dépensé des fonds importants pour le développement de l'armée, augmentant sa force et créant de nouvelles armes.

Abstrait

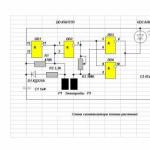

En 1900, plusieurs pays ont commencé à se démarquer dans le système politique mondial, qui a joué un rôle de premier plan dans diverses sphères de la société - politique, économique, sociale et spirituelle. Ces États étaient: en Europe - la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Empire russe; en Asie - Japon; dans l'hémisphère occidental - États-Unis. Si auparavant l'influence de ces pays n'était limitée que par leur localisation, leur régionalité, puis avec le développement du système colonial et l'avènement de l'ère de l'impérialisme, l'influence de ces puissances a commencé à s'étendre au monde entier, selon les soi-disant. "zones d'influence"(Voir Fig. 1). En fait, les états ci-dessus sont devenus les moteurs du progrès, qui ont ensuite déterminé le cours de l'histoire du monde.

Comme vous le savez, la politique et l'économie interagissent étroitement. Au début du XXe siècle, les grandes entreprises commerciales et industrielles ont commencé à se transformer en entreprises géantes, en monopoles transnationaux, qui s'entassent dans les conditions du marché intérieur et qui cherchent à dépasser non seulement les frontières étatiques de leur pays, mais aussi au-delà des continents. Ces sociétés, dotées d'énormes capitaux, sont progressivement devenues des monopoles, dictant leurs conditions aux pays les plus faibles et aux gouvernements les plus faibles, étant ainsi à bien des égards les chefs d'orchestre officieux de la politique étrangère de leur État. En fait, au début du XXe siècle, la grande bourgeoisie capitaliste a fusionné avec l'appareil d'État bureaucratique le plus élevé, ce qui a influencé la politique intérieure et étrangère de l'État.

Comme mentionné ci-dessus, les pays avancés du monde au début du XXe siècle avaient leurs propres zones d'influence. Ces « zones » pourraient être des colonies, comme celles de la Grande-Bretagne et de la France, dispersées dans le monde, ou des territoires économiquement dépendants, comme ceux des États-Unis en Amérique latine et de la Russie en Mongolie, au nord-est de la Chine et au nord de l'Iran. Seules deux des principales puissances qui gagnaient de plus en plus en force et en puissance - l'Allemagne et le Japon - n'avaient pas leurs propres zones d'influence et colonies. Cela était dû au fait que ce sont ces deux pays qui se sont engagés tardivement sur la voie du développement capitaliste, se sont « ouverts » tardivement au monde, et donc ont tardé pour le partage du globe. La grande bourgeoisie nationale de ces États n'a pas pu se réconcilier avec cet état de fait et, par conséquent, augmentant de jour en jour son potentiel militaro-technique, elle a commencé à affirmer ses droits sur différentes parties du monde de plus en plus fort et plus souvent, a lutté pour sa nouvelle redistribution, ce qui a conduit irréversiblement à une nouvelle guerre à grande échelle.

Sur la base de la situation émergente, les principales puissances ont commencé à s'unir en blocs et alliances militaro-politiques (voir Fig. 2). Bien sûr, cette pratique existait dès la fin du XIXe siècle, mais elle a acquis aujourd'hui un pouvoir particulier. En Europe, une Allemagne montante unie en Triple alliance avec l'Autriche-Hongrie, l'Italie, puis avec la Turquie. A son tour, en 1907 le bloc militaro-politique a finalement pris forme - Entente("consentement"), qui comprenait le Royaume-Uni, la France et la Russie.

En Extrême-Orient, la politique agressive du Japon a conduit à Guerre russo-japonaise 1904-1905, que la Russie a perdu, et à la prise de la péninsule coréenne, ainsi que d'une partie de la Chine, qui a mis en péril les revendications territoriales des puissances européennes dans la région asiatique.

Dans le Nouveau Monde, les États-Unis, qui vivaient depuis 1820 dans un certain isolement du monde extérieur, utilisent ce qu'on appelle. La doctrine Monroe, au début du siècle, a commencé à pénétrer de plus en plus dans l'hémisphère oriental, jouant sinon le premier, du moins l'un des rôles principaux, d'autant plus que la fusion des grandes entreprises et de l'élite politique s'y est produite à un rythme plutôt accéléré.

Crises régionales - la guerre anglo-boer de 1899-1902, la guerre russo-japonaise de 1904-1905, les conflits économiques en Asie et en Afrique, la crise bosniaque de 1908-1909, les deux guerres balkaniques de 1912-1913 et 1913. - étaient une sorte de répétition générale pour un conflit armé mondial.

Les contradictions économiques et politiques des principales puissances du monde, la lutte pour de nouveaux marchés et la concurrence accrue des grandes entreprises, la lutte pour de nouvelles zones d'influence, le conflit d'intérêts dans diverses régions du monde, la formation de militaires- blocs politiques - tout cela ne pouvait que conduire à un conflit militaire majeur entre ces pays.

Bibliographie

- Shubin AV Histoire générale. Histoire récente. 9e année: manuel. Pour l'enseignement général établissements. - M.: manuels de Moscou, 2010.

- Soroko-Tsyupa O.S., Soroko-Tsyupa A.O. Histoire générale. Histoire récente, 9e année. - M. : Éducation, 2010.

- Sergeev E.Yu. Histoire générale. Histoire récente. 9e année - M. : Éducation, 2011.

Devoirs

- Lisez le §1 du manuel d'A.V. Shubin. et répondez aux questions 2 et 3 p. quinze.

- Quelles étaient les raisons de la nouvelle redistribution du monde ?

- Les conflits régionaux ont-ils été les précurseurs de la Première Guerre mondiale ?

- Portail Internet Lib2.podelise.ru ().

- Portail Internet Likt590.ru ().

- Portail Internet Nado.znate.ru ().

Les relations internationales naissent avec l'apparition des premiers États, avec l'établissement de contacts entre les pays du Proche et de l'Extrême-Orient, la Grèce antique et Rome. En Europe, les relations internationales s'établissent au Moyen Âge en même temps que la création d'États centralisés.

Le domaine des relations internationales fait depuis longtemps l'objet de recherches dans diverses disciplines scientifiques : histoire (une place importante est occupée par des concepts tels que « temps » et « lieu géographique »), droit international (se concentre sur l'étude des formes et des principes régissant le système des relations internationales), la philosophie, la sociologie, la géographie, l'économie, la démographie, les sciences militaires, etc. En sciences politiques, l'étude des relations internationales est l'un des domaines les plus importants. Son objectif est d'analyser les principaux paramètres et critères permettant de définir les relations internationales comme un système unique avec ses propres caractéristiques de formation de système, ses composantes structurelles et ses fonctions.

À partir de Platon et d'Aristote, les philosophes ont tenté de créer un système de concepts, de catégories et de principes qui leur permettrait d'explorer et d'analyser un domaine aussi complexe de la communication humaine que les relations internationales.

I. Kant a apporté une grande contribution au développement de ce problème. Condamnant la guerre prédatrice et prédatrice, il a préconisé le respect des traités et accords internationaux, la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Kant a présenté un projet d'établissement de la "paix éternelle" par le biais d'une fédération globale d'États indépendants égaux en droits, construits selon le type républicain.

Selon lui, la formation d'une telle union cosmopolite est finalement inévitable. Les lumières et la bonne volonté des gouvernants, ainsi que les besoins économiques, commerciaux des nations, devaient en être la garantie.

A notre époque, des scientifiques aussi éminents que G. Kahn, R. Aron, G. Morgenthau et d'autres ont été et sont engagés dans les problèmes des relations internationales.

Il existe plusieurs théories de la politique étrangère.

1. Théorie réalisme politique en politique étrangère s'est développée au milieu du XXe siècle. G. Morgenthau est une autorité reconnue dans ce domaine.

La politique internationale est comprise par les "réalistes" comme une lutte de forces menée par un État souverain à la poursuite de la supériorité et du pouvoir. En même temps, le pouvoir est la relation entre deux sujets de la politique mondiale, lorsque l'un d'eux peut influencer l'autre (jusqu'à sa destruction complète). Le « déterminisme politique » des processus mondiaux découle de la lutte pour le pouvoir.

Les réalistes pensent que si la politique exprime toujours des intérêts généralement significatifs ou de groupe, alors en politique internationale, ce sont principalement des intérêts nationaux qui sont exprimés.

Plus précisément, les intérêts nationaux sont :

- « intérêts de sécurité nationale » (défense du pays) ;

- "intérêts économiques nationaux" (maintien des liens avec les partenaires, renforcement du potentiel d'exportation et des investissements étrangers, protection du marché intérieur) ;

Les intérêts du maintien de l'ordre mondial (renforcement de l'autorité internationale et des positions de l'État).

"La politique internationale, comme toute autre, - souligne G. Morgenthau, - est une lutte pour le pouvoir... Les objectifs de la politique étrangère doivent être déterminés en termes d'intérêt national et soutenus par une force appropriée."

2. Moderniste les théories créées en opposition à la théorie traditionnelle du réalisme abordent différemment la considération de la politique étrangère de l'État. Si les réalistes considéraient les États comme des unités intégrales qui déterminent leur cours sur la base des intérêts nationaux, les modernistes considèrent l'État comme des systèmes soumis à divers facteurs, des influences extérieures et intérieures (facteurs individuels, facteurs de rôle, etc.).

Selon J. Rosenau, la tâche centrale de la politique étrangère est "le renforcement politique (au niveau du pouvoir d'État) des capacités de la société nationale à maintenir un contrôle constant sur son adversaire extérieur".

Si, du point de vue traditionnel, la menace de la force est le moyen le plus efficace de politique étrangère, les modernistes se concentrent sur la stimulation ou l'entrave du développement de processus de coopération mutuellement bénéfiques.

3. Introduction à la circulation scientifique du terme " géopolitique» est associé au nom du scientifique et homme politique suédois R. Kjellen. Il a qualifié la géopolitique de « science qui considère l'État comme un organisme ou un phénomène géographique dans l'espace ».

La place centrale dans la détermination des relations internationales d'un État en géopolitique est attribuée à sa position géographique. Le sens de la géopolitique apparaît dans la mise en avant du principe spatial, territorial.

L'importance des facteurs géographiques pour les destinées historiques des peuples est notée par presque tous les chercheurs en politique internationale.

Le sujet de la recherche géopolitique est les intérêts mondiaux et nationaux, leurs corrélations, les priorités et les méthodes de politique étrangère des États en tant que sujets des relations internationales et de la politique mondiale, les impératifs territoriaux et démographiques, ainsi que le potentiel de puissance de divers pays.

L'inconvénient de ce modèle et d'autres est l'absolutisation de l'un des différents composants.

Comme vous pouvez le constater, la plupart des scientifiques interprètent les relations internationales comme toute relation pratique entre les États et les autres participants à la vie internationale, c'est-à-dire c'est toute activité en dehors des états.

Relations internationales, par conséquent, est un système de relations politiques, économiques, culturelles, militaires, diplomatiques et autres entre les États et les peuples. Dans un sens plus étroit, les relations internationales sont réduites, tout d'abord, à la sphère des relations politiques, qu'on appelle la politique mondiale.

Ainsi, la politique mondiale est l'activité totale des États sur la scène mondiale.

L'activité humaine est basée sur les intérêts et les besoins. La politique étrangère ne fait pas exception à cet égard. Sa base est l'intérêt national en tant qu'expression intégrale des intérêts de tous les membres de la société. Ces intérêts sont réalisés à travers le système politique et la politique étrangère.

En science politique, on distingue deux niveaux d'intérêts politiques : le niveau des intérêts principaux ou stratégiques et le niveau des intérêts spécifiques ou tactiques. Le premier niveau couvre les intérêts dans le domaine de la politique étrangère, qui sont associés à la garantie de la sécurité et de l'intégrité du pays en tant que certaine communauté socio-économique, politique, historique et culturelle, à la protection de l'indépendance économique et politique de du pays, l'affirmation et le renforcement de sa souveraineté dans le système des relations internationales. Et puisque les intérêts à ce niveau sont liés à l'existence même de l'État, ils sont fournis et protégés par l'État sur la scène internationale par tous les moyens - diplomatiques, économiques, idéologiques, militaires.

Le niveau des intérêts spécifiques couvre les intérêts individuels et partiels de l'État dans le système des relations internationales. Il peut s'agir, par exemple, de la volonté de l'État de consolider son influence dans diverses organisations internationales, de participer à la résolution de conflits régionaux, de développer des liens culturels avec d'autres États, etc.

Les objectifs de politique étrangère sont déterminés sur la base des intérêts de politique étrangère. Parmi eux, les principaux sont :

Assurer la sécurité nationale du pays ;

Accroître le pouvoir de l'État;

Croissance du prestige et renforcement de la position internationale de l'État.

La politique étrangère remplit trois fonctions principales : la sécurité, la représentation et l'information, la négociation et l'organisation. En fait, ces fonctions de politique étrangère sont une spécification des fonctions extérieures de l'État : défense, diplomatie et coopération.

La différence d'intérêts et de besoins des États modernes (et c'est déjà près de 200 pays) conduit inévitablement à des différends et des conflits internationaux. Cette question occupe donc une place extrêmement importante dans la problématique des relations internationales.

La pratique des relations internationales montre que les différends et les conflits peuvent être résolus tant par des moyens militaires que par des moyens pacifiques. En ce qui concerne la guerre, aucune explication particulière n'est nécessaire ici, mais les moyens pacifiques comprennent :

Un système de négociations, de médiation (mais ce formulaire n'est pas obligatoire),

Arbitrage international (caractère obligatoire),

Activités de diverses organisations non gouvernementales.

La nature du règlement des différends et conflits internationaux peut être classée d'une autre manière. Il peut avoir un aspect juridique (c'est-à-dire que le différend est résolu avec l'aide du droit international) ou politique (et ici une chose telle que la « force » apparaît).

Dans le système des relations internationales, la notion de « puissance » est envisagée sous trois aspects.

Force militaire (c'est-à-dire puissance militaire). Parfois, il suffit de "jouer avec les muscles militaires", c'est-à-dire envoyez vos navires de guerre sur les côtes d'une certaine puissance, et elle deviendra beaucoup plus accommodante.

Force économique (niveau de développement économique, stabilité financière). Se disputer maintenant entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est comme entrer sur le ring pour des athlètes de différentes catégories de poids. (Le budget de l'Ukraine est le budget de New York).

Considérant la « force » au sens le plus large du terme, G. Morgenthau énumère parmi les principales composantes : la position géographique du pays, les ressources naturelles, le potentiel industriel, la taille de la population et même le caractère national, la force de l'esprit national, qui est particulièrement visiblement manifesté dans des conditions de guerre (par exemple, en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale).

Le système des relations interétatiques comprend diverses formes de relations entre États et associations interétatiques : coalitions de syndicats, organisations intergouvernementales, etc. Au niveau régional, elles sont représentées, par exemple, par la Ligue arabe, au niveau mondial par l'ONU. En tant qu'instrument unique de la politique mondiale, l'ONU, créée en 1945, a apporté et continue d'apporter une contribution importante au renforcement de la paix et de la sécurité internationales. Certes, ces derniers temps, l'ONU n'a pas pleinement rempli sa mission de maintien de la paix, surtout dans des conditions où une seule superpuissance, les États-Unis, est apparue sur la scène politique. Profitant de son poids économique et militaire, ce monstre ne compte peut-être pas du tout avec l'ONU.

Parmi les autres agences spécialisées et organes subsidiaires de l'ONU, la plus autorisée est la Commission de l'éducation, de la science et de la culture - UNESCO (créée en 1946). Parmi les organisations internationales intergouvernementales, il convient de citer le Fonds monétaire international, et parmi les associations et organisations non gouvernementales de niveau international, on peut citer le célèbre Club de Rome.

Bien que les relations internationales soient nées dans l'Antiquité, tout au long de l'histoire, elles ont été essentiellement des relations entre États et non entre peuples. Et ce n'est qu'à notre époque, alors que les peuples deviennent de plus en plus visiblement des sujets de l'histoire, que ces relations acquièrent leur sens originel, c'est-à-dire deviennent non seulement des relations entre États, mais surtout des relations entre peuples.

Les relations internationales actuelles sont en quelque sorte le produit des rapports de force qui se sont développés après la Seconde Guerre mondiale (domination et subordination, coopération et soutien, présence de « doubles standards », etc.).

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a développé une division géopolitique de la communauté mondiale en trois grands groupes de pays, qui ont été désignés respectivement par des numéros : le premier, le deuxième et le tiers monde.

Le premier monde était composé des pays d'Europe occidentale, d'Amérique du Nord et d'Australie. Ce sont des pays de régime démocratique et d'économie de marché.

Le deuxième monde était composé de l'URSS, de la Chine, des pays d'Europe de l'Est et de certains pays d'Asie du Nord-Est, ainsi que de Cuba - la domination du régime politique communiste et une économie planifiée. L'affrontement entre le premier et le second monde est entré dans l'histoire mondiale sous le nom de « guerre froide ».

Le tiers monde comprenait les pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui se trouvaient à la périphérie géopolitique (principalement fournisseurs de matières premières et de main-d'œuvre bon marché).

Ce système géopolitique mondial était souvent appelé bipolaire, bipolaire, puisqu'il avait deux centres de pouvoir, deux superpuissances (les États-Unis et l'URSS), respectivement, deux blocs militaro-politiques : l'OTAN et le Pacte de Varsovie (qui, en plus du URSS, comprenait les pays d'Europe centrale « échantillon socialiste » : Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie).

Cette confrontation et cette politique de la corde raide se sont poursuivies pendant plusieurs décennies. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, un nouvel équilibre des pouvoirs a émergé dans le monde: en fait, il ne restait qu'une seule superpuissance - les États-Unis et le bloc militaro-politique de l'OTAN, qui comprend déjà non seulement les anciens membres du Pacte de Varsovie, mais aussi les anciennes républiques de l'Union soviétique (les États baltes).

Le tiers-monde est également en pleine mutation. Elle distingue les « nouveaux pays industriels » (Corée du Sud, Singapour, Taïwan, etc.) qui, par leur niveau économique, se rapprochent des pays les plus développés. Les pays moins développés du tiers monde (certains États d'Afrique centrale et d'Asie) étaient appelés le "quart monde".

Ainsi, nous pouvons conclure qu'au début du XXIe siècle la structure géopolitique mondiale est considérablement transformée. Selon de nombreux experts, la communauté mondiale se dirige vers la création d'un monde multipolaire. Cette idée est activement soutenue par la Russie, la Chine et l'Inde. Parmi les futurs centres de pouvoir, les géopoliticiens nomment : les États-Unis, une Europe unie, ainsi que la Chine et le Japon, parmi lesquels ils citent la Russie et l'Inde (le géant démographique du siècle à venir).

La position de seule superpuissance dotée d'un énorme potentiel économique et militaire ne pouvait que susciter aux États-Unis le désir de dicter ses conditions aux autres pays. C'est ainsi que les bombardements (y compris à l'uranium appauvri) de la Yougoslavie ont été menés, même sans l'aval de l'ONU. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Irak.

Il est également troublant de constater que les dépenses mondiales en armement augmentent à nouveau après 10 ans de déclin pendant et après la fin de la guerre froide. Ces dépenses dépassent largement l'aide aux pays pauvres. Environ 40 % des dépenses militaires mondiales proviennent des États-Unis.

Dans ces conditions géopolitiques, la compréhension de ses intérêts nationaux et de ses sphères d'influence, adaptées aux réalités du monde moderne, est d'une grande importance pour déterminer la politique étrangère de l'Ukraine.

Les principaux objectifs et priorités de la politique étrangère de l'Ukraine sont formulés dans l'Acte d'indépendance de l'Ukraine du 24 août 1991 et dans l'appel de la Verkhovna Rada d'Ukraine aux parlementaires et aux peuples du monde du 5 décembre 1991. Les principaux vecteurs de la politique étrangère ukrainienne moderne sont également déterminés par la Constitution de l'Ukraine et un certain nombre de documents adoptés par la Verkhovna Rada. En pratique, cela signifie un partenariat stratégique avec la Russie, une coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale.

Au cours des dernières années, l'Ukraine est devenue un sujet important de la politique mondiale ; en tant qu'État indépendant, il est reconnu par plus de 150 pays. L'Ukraine est membre de nombreuses organisations internationales, régionales et autres. Elle participe aux travaux de l'ONU, de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, du Fonds monétaire international, etc.

La formation d'un nouvel État ukrainien indépendant a été marquée par l'établissement d'un statut hors bloc et d'une puissance non nucléaire. Cela a ouvert de larges opportunités pour notre pays d'établir des relations amicales avec tous les pays du monde, et avant tout, bien sûr, avec ses voisins les plus proches : les pays d'Europe et ceux qui ont formé la CEI.

De plus, un vecteur de politique étrangère n'implique nullement une détérioration des relations dans une autre direction. L'entrée de l'Ukraine dans l'espace économique et politique européen ne contredit pas le renforcement des relations avec la Russie. De plus, le développement de cet espace sera d'autant plus fructueux qu'il y aura de projets communs, auxquels participeront l'Ukraine, la Russie, les pays européens et les pays de la CEI qui créent actuellement un espace économique unique.

L'Europe est intéressée à voir une Ukraine démocratique prospère à proximité, ce qui répond également à nos intérêts. Et pour un tel développement réussi, l'Ukraine a, avec d'autres facteurs (terres fertiles, travailleurs acharnés, potentiel intellectuel, etc.) et des opportunités géopolitiques - sur la voie principale entre l'Ouest et l'Est.

2. Etudes politiques globales : contenu principal

Au milieu des années 1980, les relations internationales ont atteint un point critique et l'atmosphère de la "guerre froide" a été ravivée dans le monde. L'URSS se trouve dans une situation difficile : la guerre afghane se poursuit, une nouvelle course aux armements commence, à laquelle l'économie épuisée du pays ne peut plus résister. Le retard technique dans les principaux secteurs de l'économie, la faible productivité du travail, l'arrêt de la croissance économique - tout cela est devenu la preuve d'une crise profonde du système communiste. Dans ces conditions, un autre changement dans la direction politique de l'URSS a eu lieu. En mars 1985, N.S. est élu secrétaire général du Comité central du PCUS. Gorbatchev, dont le nom est associé à des changements fondamentaux dans la politique étrangère de l'URSS.

Mikhail Sergeevich Gorbatchev (né en 1931) - parti soviétique et homme d'État. Z1955 au Komsomol et travail du parti dans la région de Stavropol de la RSFSR. U1978-1985 Secrétaire du Comité central du PCUS. Z1980r. membre du Politburo du Comité central du PCUS, depuis 1985 Secrétaire général du Comité central du PCUS. 1988-1990 Président du Présidium du Soviet suprême de l'URSS. En 1990-1991 le président de l'URSS. L'initiateur de la "perestroïka", qui a entraîné des changements importants dans les sphères économiques et politiques de la vie de la société soviétique, ainsi que dans les relations internationales. Lauréat du prix Nobel de la paix en 1990 Du 19 au 21 août 1991, Gorbatchev a été chassé du pouvoir par de hauts fonctionnaires orthodoxes qui, dans un effort pour préserver l'Union inchangée, ont mené un coup d'État. Il resta président de l'URSS jusqu'au 25 décembre 1991, mais n'avait pas de pouvoir réel et ne put arrêter le processus d'effondrement définitif de l'URSS. Depuis décembre 1991, président de la Fondation internationale pour la recherche sociale, économique et politique ("Fondation Gorbatchev"). En 1996, il a participé aux élections présidentielles de la Fédération de Russie, mais a obtenu moins de 1 % des voix.

Les principales orientations de la nouvelle politique de Moscou étaient d'adoucir les relations avec l'Occident et de promouvoir le règlement des conflits régionaux. Ayant proclamé une voie vers la mise en œuvre d'une nouvelle pensée politique dans les relations internationales - la reconnaissance de la priorité des intérêts humains universels sur les intérêts de classe, ainsi que le fait qu'une guerre nucléaire ne peut être un moyen d'atteindre des objectifs politiques, idéologiques et autres, la direction soviétique a entamé un dialogue ouvert avec l'Occident. Une série de rencontres a eu lieu entre G. Gorbatchev et G. Reagan. En novembre 1985, lors de la première réunion à Genève, les deux dirigeants ont discuté des problèmes urgents des relations internationales et sont parvenus à la conclusion qu'une guerre nucléaire ne devait pas être déclenchée, car il n'y aurait pas de vainqueurs dans cette guerre. Lors de réunions ultérieures (Reykjavik, 1986 ; Washington, 1987 ; Moscou, 1988 ;

New York, 1988) a jeté les bases d'une compréhension mutuelle entre l'URSS et les États-Unis avec l'obtention de décisions concrètes visant à freiner la course aux armements. Un résultat particulièrement important en fut la signature le 8 décembre 1987 d'un accord sur l'élimination des nouveaux missiles nucléaires de portée moyenne et courte (500-5000 km) du territoire européen. On supposait la destruction complète de deux classes de missiles par l'URSS et les États-Unis. Pour la première fois dans l'après-guerre, l'URSS a accepté de contrôler l'élimination des armes. En 1987, les négociations soviéto-américaines ont commencé sur la limitation et la fin des essais nucléaires.

En avril 1988, un accord est signé à Genève pour régler le conflit en Afghanistan. L'URSS et les États-Unis ont signé la Déclaration sur les garanties internationales et un protocole d'accord. Peu à peu - jusqu'au 15 février 1989. - Les troupes soviétiques ont été retirées d'Afghanistan. La guerre la plus honteuse de l'Union soviétique a pris fin, au cours de laquelle elle a perdu plus de 13 000 morts.

Le dialogue de paix américano-soviétique s'est poursuivi sous la présidence de George W. Bush (1989-1993), en particulier, il y a eu des négociations sur la réduction des armements stratégiques offensifs (START). Un pas important dans cette direction fut la première visite de M.S. Gorbatchev comme président de l'URSS jusqu'à Washington en 1990 et ses négociations avec George W. Bush. Ici, les principales dispositions du traité START ont été convenues et un accord a été conclu sur l'élimination de la grande majorité des armes chimiques et la renonciation à leur production. Les documents notent que la période de confrontation entre l'Occident et l'Orient cède la place au partenariat et à la coopération.

Le processus de négociation s'est emparé d'un large éventail d'armes. En 1989, des négociations multilatérales s'ouvrent à Vienne sur la réduction des forces armées et des armes conventionnelles en Europe. Lors d'une réunion de 22 pays membres de la Conférence sur la sécurité et la coopération (CSCE) en novembre 1990. À Paris, le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe a été signé, qui a déterminé la réduction radicale des forces conventionnelles de l'OTAN et du Pacte de Varsovie.

Au tournant des années 1980 et 1990, l'URSS mène une politique internationale active. Moscou a contribué au règlement d'un certain nombre de conflits régionaux avec la participation de l'ONU, qui, pour la première fois de son histoire, a commencé à jouer le rôle de garant du maintien de la paix. Après la visite de G. Gorbatchev à Pékin en 1989, la normalisation des relations soviéto-chinoises a commencé. Mais des changements encore plus importants ont eu lieu dans la politique européenne. Au cours de 1988-1989. Dans les États européens du Pacte de Varsovie, la crise économique s'est fortement aggravée. Presque partout, il y a eu une stagnation de la production et une baisse du niveau des revenus réels de la population. Des déficits budgétaires croissants. La population des pays d'Europe de l'Est se soulève résolument pour lutter contre les régimes communistes totalitaires. Les cercles dirigeants de Pologne et

La transition vers le pluralisme politique en Yougoslavie s'est opérée en 1990 sur fond de conflits ethniques aggravés qui ont conduit à l'effondrement de la fédération. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine ont proclamé 1991. indépendance. Les communistes n'ont conservé le pouvoir qu'en Serbie et au Monténégro. Ces deux républiques annoncent la restauration de la fédération yougoslave. La population serbe de Croatie (11%) et de Bosnie-Herzégovine a exigé l'annexion de leurs zones de résidence compacte en Serbie. Une guerre interethnique a éclaté dans l'ex-Yougoslavie, qui est devenue particulièrement brutale en Bosnie-Herzégovine. Pour résoudre ces contradictions, le contingent militaire de l'ONU, qui comprenait une unité ukrainienne, a dû intervenir.

La fin définitive de la période de la guerre froide a été marquée par l'unification de l'Allemagne. En février 1990, les quatre puissances - les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale - l'URSS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France - se sont entendues avec deux États allemands - la RFA et la RDA - sur la création d'un mécanisme de négociation 2 + 4 pour la unification de l'Allemagne. En septembre 1990, le traité sur le règlement définitif de la question allemande a été signé à Moscou, selon lequel l'Allemagne unie reconnaissait les frontières existantes en Europe, renonçait aux armes de destruction massive et s'engageait à réduire ses forces armées. L'Union soviétique s'est engagée à retirer ses troupes du territoire allemand et n'a pas nié son entrée dans l'OTAN.

Les changements du climat politique en Europe de l'Est ont conduit à la dissolution du Pacte de Varsovie en 1991 et au retrait des troupes soviétiques de Hongrie, de Tchécoslovaquie, de Pologne et d'Allemagne les années suivantes. L'État puissant du bloc communiste - l'URSS - s'est également effondré. En novembre 1988, le Soviet suprême de la RSS d'Estonie a proclamé la souveraineté de l'État estonien. 1989-1990 p. Pour la première fois dans les républiques de l'URSS, des élections se sont déroulées sur une base multipartite. Les forces nationales-patriotiques ont chassé les communistes de la barre du pouvoir. Le 16 juillet 1990, la Verkhovna Rada nouvellement élue d'Ukraine a adopté la Déclaration sur la souveraineté de l'État ukrainien. Des déclarations sur la souveraineté des États ont également été proclamées par les parlements de Lituanie, de Lettonie, de Biélorussie, de Russie, de Moldavie et d'autres républiques. Après une tentative infructueuse des forces conservatrices d'effectuer un coup d'État en URSS (19-20 août 1991), le Parti communiste, participant à la rébellion, est interdit. Le 24 août 1991, la Verkhovna Rada d'Ukraine a adopté l'acte de déclaration d'indépendance de l'Ukraine et le 1er décembre 1991, lors d'un référendum panukrainien, plus de 90% des voix l'ont approuvé. 8 décembre 1991 p. à Belovezhskaya Pushcha, les dirigeants de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie ont annoncé la fin de l'existence de l'URSS en tant que sujet de droit international. Une nouvelle association a été créée - la Communauté des États indépendants (CEI), qui est plus une déclaration politique qu'un véritable traité. La Russie s'est déclarée héritière de l'URSS et responsable de tous les accords signés par Moscou. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan sont devenus des puissances nucléaires, après avoir conclu un accord en 1992 à Lisbonne selon lequel, à l'exception de la Russie, ils perdraient leurs armes nucléaires dans les 7 ans. Sur la base de ces accords, les présidents le feraient. Eltsine et George W. Bush à Washington ont signé la même année le texte du traité START-1, selon lequel les États-Unis et les États de l'ex-URSS réduisent de 50% les armes stratégiques offensives pendant 7 ans, ce qui symbolise la fin de l'affrontement entre l'URSS et les USA.

La fin de la guerre froide est considérée comme :

o le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan (février 1989) ;

o la chute des régimes totalitaires dans les pays d'Europe centrale et orientale (1989) ;

o la destruction du mur de Berlin (novembre 1989 p.) ;

o l'unification de l'Allemagne et la dissolution du Pacte de Varsovie (juillet 1991 p.).

1er février 1992 G. Bush et By. Eltsine a signé un accord à Camp David en vertu duquel les États-Unis et la Russie ont cessé de se considérer comme des adversaires potentiels, jetant les bases du développement de partenariats entre eux. Cependant, à la fin des années 1990, la crise du Kosovo et les événements de Tchétchénie ont ravivé la méfiance mutuelle entre les deux grandes puissances nucléaires.

En janvier 1993, à Moscou, Eltsine et Bush ont signé un nouveau traité START-2 réduisant de moitié les armes stratégiques offensives au niveau du traité START-1. En vertu d'un accord tripartite entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine en date du 14 janvier 1994, l'Ukraine a accepté de transférer 200 ogives nucléaires à la Russie pour démantèlement. Moscou s'est engagé à fournir à l'Ukraine du combustible nucléaire et les États-Unis à financer cet accord.

Avec l'effondrement du communisme, la bipolarité du monde et l'affrontement Est-Ouest ont disparu, mais le nombre de conflits internationaux n'a pas diminué. Le conflit dans le golfe Persique, qui a commencé en août 1990 avec l'attaque des troupes du dictateur irakien Saddam Hussein contre le Koweït, était particulièrement dangereux. Le Conseil de sécurité de l'ONU, après avoir condamné l'agression, a fixé une date limite pour le retrait des troupes irakiennes du Koweït - le 15 janvier 1991. Les forces armées multinationales sous la direction du commandement américain ont mené l'opération Desert Storm contre l'Irak et ont libéré le Koweït.

Les changements intervenus dans la vie internationale au début des années 1990 ont conduit à un nouvel alignement des forces dans le monde. La Russie s'est avérée incapable de soutenir les régimes "pro-soviétiques" en Asie et en Afrique. Cela a contribué à la résolution ou à l'approfondissement du dialogue dans la résolution des conflits régionaux, en particulier celui arabo-israélien. Bien que le processus de normalisation des relations d'Israël avec les pays arabes soit constamment entravé, les moyens de résoudre ce conflit le plus long sont clairement définis. Dans l'ensemble, les conflits au Cambodge, en Angola et au Mozambique ont été résolus ; en 1990, le régime d'apartheid en Afrique suédoise a été liquidé. Cependant, une communauté mondiale juste et sûre est encore loin. Sur le territoire de l'ex-URSS et du camp du socialisme, des conflits locaux ont surgi et continuent de couver (la guerre de la Russie contre la Tchétchénie, le conflit abkhaze-géorgien, les affrontements arméno-azerbaïdjanais au Karabakh, les relations instables après les affrontements sanglants entre la Moldova et la soi-disant République moldave pridnestrovienne, les conflits interethniques sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, etc.).

Un élément important des relations internationales a été l'accélération de l'intégration de l'Europe occidentale et paneuropéenne. En 1992, à Maastricht (Pays-Bas), les pays membres de la Communauté économique européenne ont signé un nouvel accord sur l'Union européenne, sur la base duquel, en 1999, la création d'une union économique et monétaire devrait être achevée. La Communauté envisage également de développer une politique commune de défense et de sécurité et d'instaurer une citoyenneté européenne unique. En 1997, l'UE a introduit une citoyenneté européenne unique, qui n'annule pas la citoyenneté nationale. Le 31 janvier 1999, une monnaie unique, l'euro, a été introduite pour les transactions sans espèces dans 12 des 15 pays de l'UE (Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne.

France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal et Finlande). Les pays de l'ancien bloc soviétique tentent de sortir de la sphère d'influence de la Russie en s'intégrant progressivement à l'UE et à l'OTAN. Cependant, le niveau de leur développement économique ne permet pas aux Européens de l'Ouest d'ouvrir à tous la porte de l'UE. En mai 2004, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, la Slovénie, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont rejoint l'UE. Depuis le 1er janvier 2007, la Bulgarie et la Roumanie sont devenues membres à part entière de l'UE. En ce qui concerne le bloc de l'Atlantique Nord, au début de 1994, les États-Unis ont proposé un programme dans le cadre du "Partenariat pour la paix" de l'OTAN, qui implique un rapprochement progressif des pays d'Europe de l'Est. En 1997, les dirigeants de l'Atlantique ont examiné les demandes d'adhésion de la Pologne, de la République tchèque et de la Hongrie à l'OTAN et les ont acceptées dans l'OTAN en 1999. En mai 2004, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie sont devenues membres de l'OTAN. En juillet 1997, à Madrid, le président ukrainien L. Kuchma a signé la Charte des relations spéciales entre l'Ukraine et l'OTAN, qui prévoyait l'élargissement des relations entre Kiev et Bruxelles en matière de sécurité européenne. En 1997, le Centre d'information et de documentation de l'OTAN en Ukraine a été ouvert à Kiev et, en 1999, le Bureau de liaison de l'OTAN en Ukraine a été créé. Depuis 2000, Kiev et Bruxelles ont lancé un certain nombre d'initiatives qui devraient contribuer au développement d'un partenariat privilégié entre les deux parties, en particulier, en 2001, le programme d'État de coopération entre l'Ukraine et l'OTAN pour 2001-2004 a été approuvé, et la Le Conseil d'État pour l'intégration européenne et euro-atlantique a été créé en Ukraine en 2002 et le Centre national pour l'intégration euro-atlantique de l'Ukraine en 2003, une réunion de la Commission Ukraine-OTAN s'est tenue à Istanbul en 2004, etc. Le président V. Iouchtchenko a déclaré L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme l'une des principales priorités du nouveau gouvernement. En avril 2005, lors de la réunion « Ukraine-OTAN » (Vilnius, Lituanie), un dialogue sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est officiellement lancé au niveau des ministres des affaires étrangères. Cependant, l'instabilité politique en Ukraine et les complications de la politique étrangère entravent le processus d'intégration européenne de l'Ukraine.

La situation internationale dans l'ère post-communiste n'est pas devenue plus prévisible et stable. Dans le dépassement des conflits locaux et régionaux, l'ONU joue un rôle de plus en plus important, qui se voit attribuer le rôle de principal garant de la sécurité internationale.

Le facteur le plus important qui a influencé le développement des relations internationales à l'ère post-bipolaire a été la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. L'administration républicaine de George W. Bush, qui a été élu 43e président des États-Unis en novembre 2000, a proclamé l'objectif à long terme d'établir la position dominante des États-Unis dans le système des relations internationales. Washington a mis le cap sur le renforcement quantitatif et qualitatif de la puissance militaire. Le budget militaire américain est passé de 310 milliards de dollars en 2001 à 380 milliards de dollars en 2003 et à 450 milliards de dollars en 2008. Les États-Unis ont dépassé les limites du traité ABM en annonçant en 2001 le déploiement du système national de défense antimissile (NMD). L'administration Bush a activement promu l'adhésion à l'OTAN des pays d'Europe centrale et orientale et des pays baltes.

Une place importante dans la politique étrangère américaine a été occupée par la lutte contre le terrorisme international, notamment après les attentats terroristes contre des villes américaines le 11 septembre 2001. Les États-Unis ont créé une large coalition antiterroriste qui, en octobre 2001, a lancé une guerre contre le gouvernement taliban en Afghanistan, qui a donné refuge aux terroristes Al Qaddi. L'unilatéralité dans la prise de décisions sur les problèmes internationaux est devenue un trait caractéristique de la politique étrangère de l'administration de George W. Bush, qui s'est notamment manifestée dans la décision en mars 2003 de la guerre contre l'Irak, contrairement à la position de l'ONU et de nombreux États. Cette guerre a compliqué les relations des États-Unis avec la France, l'Allemagne et d'autres États. Les relations américano-russes se sont développées de manière ambiguë. Le soutien de la Fédération de Russie aux activités antiterroristes américaines après les événements de septembre 2001 a contribué à une amélioration significative des relations entre les deux États, mais la condamnation par les dirigeants russes de la guerre américaine en Irak, des violations des droits de l'homme en Russie, du désir de Moscou de jouer un rôle dominant dans l'espace post-soviétique, qui a conduit aux contradictions russo-ukrainiennes via Tuzla, la guerre russo-géorgienne en Ossétie du Sud à l'automne 2008, la guerre énergétique (gazière) contre l'Ukraine fin 2008 et début 2009, a aigri les relations bilatérales américano-russes rapports. Dans le golfe Persique, les tensions internationales causées par les opérations militaires en Afghanistan et en Irak sont intensifiées par les contradictions américano-russes sur le programme nucléaire iranien. La Russie continue d'aider (vendre des équipements) à la construction de la centrale nucléaire iranienne, dont les déchets peuvent être utilisés pour fabriquer des armes nucléaires, tandis que les États-Unis s'opposent fermement au développement du programme nucléaire iranien. La guerre américaine en Irak et en Afghanistan, le conflit israélo-palestinien, qui se transforme périodiquement en situation de crise, etc., tout cela transforme le Proche et le Moyen-Orient en une région explosive.