Механическая странгуляционная асфиксия. Признаки асфиксии (удушья) на трупе

Кислородное голодание (гипоксия – гипоксическая, дыхательная, циркуляторная, анемическая, тканевая) представляет собой следствие недостаточного поступления в организм или недостаточного использования тканями кислорода.

Гипоксия как резкое расстройство дыхания, возникающее вследствие недостатка кислорода и повышенния количества углекислоты в организме, носит название асфиксии.

Следует различать понятие „механическая асфиксия” как один из видов острого расстройства дыхания, возникающий вследствие недостатка в крови кислорода и накопления чрезмерного количества углекислоты, т.е. сугубо патофизиологическое состояние, и понятие „механическая асфиксия” в судебно-медицинском понимании. В судебно-медицинской практике этим термином исторически объединены сложные по патогенезу расстройства здоровья или смерть, вызванные механическим фактором вследствие сдавления определенных участков и зон тела человека или закрытия дыхательных путей. При этих видах смерти танатогенез приобретает сложные черты, и не всегда механическая асфиксия как патофизиологическое состояние играет при этом решающую роль.

Клиническая картина умирания при асфиксии определятся стадиями ее течения . В развитии механической асфиксии, как патофизиологического процесса, можно выделить шесть периодов:

Ø предасфиктический (в этом периоде, который, строго говоря, не относится к асфиксии, еще не наблюдается серьезных респираторных расстройств, но сами обстоятельства происходящего заставляют жертву предпринимать отчаянные попытки, направленные на спасение жизни: избавление от петли, сдавления шеи руками, сдавления тела тяжелыми предметами, стремление выплыть на поверхность при утоплении и т.п.; в этом периоде и могут возникать разнообразные повреждения на теле, требующие судебно-медицинской и следственной оценки;

Ø инспираторной одышки (раздражение гипоксической кровью с высоким содержанием углекислого газа экспираторного центра в области Варолиевого моста приводит к форсированному вдоху);

Ø экспираторной одышки (в этой стадии вследствие раздражения асфиктической кровью продолговатого и спинного мозга повышается артериальное давление, возникают судороги, во время которых вследствие расслабления сфинктеров происходит выделение мочи, кала, спермы; судороги могут быть значительно выражены, что влечет за собой образование на теле разнообразных повреждений в результате ударов об окружающие предметы, которые следует отличать от повреждений, возникающих во время борьбы и самообороны);

Ø кратковременной остановки дыхания;

Ø терминального дыхания (функции дыхательного центра переходят к филогенетически более древним структурам ЦНС, дыхание приобретает патологические черты, вдохи становятся редкими, глубокими, судорожными);

Ø стойкой остановки дыхания.

У людей, которые находились в состоянии механической асфиксии, но выжили («прерванная асфиксия»), впоследствии обнаруживаются постасфиктические состояния – разнообразные расстройства функций центральной нервной системы, связанные с некрозами мозговой ткани различной степени распространенности, и внутренних органов. Наблюдается повышенная возбудимости, судороги, амнезия, часто сопряженная с другими психическими расстройствами, нарушения зрения, слуха, параличи сфинктеров и др.; возникают и соматические расстройства – пневмония (в т.ч. «вагусная пневмония», обусловленная раздражением ветвей блуждающего нерва или дегенерацией его ядер), ишемия миокарда, отек легких, мозга, В случаях длительного асфиктического периода эти проявления принимают затяжной характер, иногда спустя несколько дней может наступить смерть (отек легких, мозга, ишемия миокарда, пневмония и др.). Крайним проявлением постасфиктического состояния является смерть головного мозга – т.н. респираторный мозг.

При асфиксии, завершившейся смертью , обычно наблюдаются секционные патоморфологические посмертные изменения (т.н. «общеасфиктические признаки»):

ü интенсивные разлитые темно-фиолетовые трупные пятна, иногда с множественными внутрикожными кровоизлияниями;

ü цианоз лица, нередко с экхимозами;

ü точечные кровоизлияния в конъюнктивах век (субконъюнктивальные экхимозы);

ü следы непроизвольной дефекации, мочеиспускания и семяизвержения;

ü темный оттенок крови;

ü жидкое состояние крови;

ü переполнение кровью правых отделов сердца при запустении левых («асфиктический» тип сердца);

ü мелкоточечные кровоизлияния под висцеральной плеврой и эпикардом (пятна Тардье);

ü острое вздутие (острая альвеолярная эмфизема) легких;

Среди перечисленных признаков, пожалуй, нет ни одного патогномоничного только для механической асфиксии. Большинство из них может наблюдаться в случаях остро наступившей смерти от других причин, поэтому термин «общеасфиктические признаки» условен.

Классификация механической асфиксии:

ü От сдавления:

ü повешение;

ü удавление петлей;

ü удавление руками;

ü сдавление груди и живота;

ü позиционная.

ü От закрытия:

ü Закрытие отверстий рта и носа;

ü закрытие дыхательных путей;

ü смерть в замкнутом пространстве.

Повешение – вид механической странгуляционной асфиксии, которая возникает вследствие сдавления шеи петлей (или твердым предметом) под тяжестью собственного тела покойного или его частей. Повешение обычно осуществляется посредством петель.

Виды петель классифицируют:

ü по способу изготовления (затяжные и не затяжные – открытые, закрытые);

ü по материалу изготовления (жесткие, полужесткие, мягкие):

ü по числу оборотов, «туров» (одинарные, двойные, тройные, многооборотные);

ü по модификации узла (лицам определенных занятий свойственно владение техникой вязания особых видов узлов, по которым можно их пытаться установить). Вариантами наложения петли на шею являются:

ü типичное (узел находится на затылке);

ü боковое (узел находится на боковой поверхности шеи);

ü атипичное (узел располагается спереди).

Генез смерти при повешении сложен, не укладывается в рамки чисто гипоксических проявлений, может осуществляться в таких вариантах или их разнообразных сочетаниях:

ü последствия нарушения или прекращения дыхания от механического препятствия поступлению воздуха в легкие;

ü резкое повышение внутричерепного давления ввиду полного прекращения или затруднения оттока крови по пережатым яремным венам или, наоборот, ишемия головного мозга от сдавления сонных артерий;

ü раздражающее действие петли на блуждающий или верхнегортанный нервы, симпатический нерв и синокаротидный узел, приводящее к первичной остановке сердца;

ü иногда наблюдается разрыв спинного мозга или его сдавление при переломах позвонков (при полном повешении с рывком).

Диагностика смерти от повешения сводится к выявлению видовых признаков этого вида механической асфиксии.

При повешении главным видовым признаком смерти является странгуляционная* борозда, обладающая определенными признаками. Странгуляционная борозда – след давления петли на коже и мягких тканях шеи. В типичных случаях странгуляционная борозда представляется желобовидным вдавлением, в котором различают дно, верхний и нижний край (краевые валики). При многооборотной петле образуются также промежуточные валики. При повешении странгуляционная борозда обычно характеризуется важными экспертными признаками, она:

* От странгуля́ция (лат. strangulatio - удушение от греч. στραγγάλη - петля, виселица) - ущемление, перекрытие путем сдавления какой-либо части тела, в данном случае – шеи.

ü высокорасположенная (находится в верхней трети шеи, выше щитовидного хряща);

ü косо восходящая;

ü неравномерно выраженная;

ü незамкнутая.

В ряде случаев странгуляционной борозде сопутствуют феномены в мягких тканях шеи, устанавливаемые при внутреннем исследовании:

ü горизонтальные надрывы интимы общих сонных артерий (признак Амюсса) или их адвентиции (признак Мартина) вследствие растяжения сосудов в длину;

ü кровоизлияния в дистальных отделах грудино-ключично-сосцевидных мышц (признак Вальхера).

Повешение как вид механической странгуляционной асфиксии следует дифференцировать от подвешивания мертвого тела, когда пытаются инсценировать повешение. Поэтому при экспертизе повешения следует иметь в виду разницу между прижизненной и посмертной странгуляционной бороздой. К признакам, указывающим на прижизненное наложение петли, относят:

Ø осаднения и внутрикожные кровоизлияния по ходу странгуляционной борозды;

Ø кровоизлияния в подкожную клетчатку и мышцы шеи в проекции странгуляционной борозды;

Ø кровоизлияния в ножки грудных мышц (признак Вальхера), в области надрывов интимы (признак Амюссе) и адвентиции (признак Мартина) сонных артерий;

Ø кровоизлияния в глотке, корне и зоне ущемления ткани языка, ретробульбарной клетчатке, мышцах спины, межпозвонковых дисках, ножках диафрагмы, в регионарные лимфатические узлы;

Ø кровоизлияния вокруг переломов костей и хрящей гортани;

Ø анизокорию;

Ø отек подкожной клетчатки шеи, преимущественно выше уровня странгуляционной борозды;

Ø кровотечение из носа, рта и ушей, реактивные изменения в зоне кровоизлияний, изменение тинкториальных свойств* кожи, изменение активности ряда ферментов и некробиотические изменения мышечных волокон в полосе давления, выявляемые гистологическими и гистохимическими методами исследований.

*Тинкториальные свойства -

При исследовании трупов лиц, погибших от повешения, на них нередко обнаруживаются повреждения, возникающие до повешения (обычно следы неудавшихся попыток суицида другими средствами), во время повешения (ссадины и кровоподтеки от ударов выступающими частями тела о близко расположенные поверхности и предметы в судорожном периоде асфиксии), посмертные (от падения тела вследствие обрыва петли, при неосторожном извлечении тела из петли). Установлению механизма возникновения повреждений на теле повешенного в таких случаях способствует участие эксперта в осмотре места происшествия.

В отличие от повешения, при удавлении петлей затягивание петли на шее или сдавление ею происходит не под действием тяжести тела, а под влиянием другой силы – руками (в том числе с применением закрутки) движущимся предметом (вращающиеся детали механизмов).

Особенности хода странгуляционной борозды в таких случаях следующие:

ü странгуляционная борозда располагается на уровне или ниже уровня щитовидного хряща;

ü горизонтальная;

ü равномерно выраженная;

ü замкнутая.

Диагностике смерти от удавления петлей способствует обнаружение на трупе признаков борьбы и самообороны.

Удавление руками – вид механической асфиксии, при котором шея сдавливается одной или двумя руками. Видовыми при удавлении руками являются такие морфологические признаки, устанавливаемые при диагностике этого вида асфиксии:

ü полулунные или короткие полосовидные ссадины (следы действия ногтей пальцев рук);

ü небольшие круглые или овальные кровоподтеки на шее (следы давления кончиков пальцев);

ü массивные глубокие кровоизлияния в мягких тканях шеи, муфтообразно окутывающие сосудисто-нервные пучки шеи, трахею, пищевод;

ü переломы подъязычной кости и хрящей гортани и трахеи;

При закрытии дыхательных отверстий руками (удушение руками ) на коже вокруг рта и носа обнаруживаются беспорядочно расположенные царапины, дугообразные и короткие полосовидные ссадины, небольшие круглые и овальные кровоподтеки. Слизистая оболочка губ может быть сильно повреждена из-за придавливания ее к зубам (на слизистой оболочке губ образуются ссадины, кровоподтеки, поверхностные ранки, повторяющие особенности зубных рядов). Могут образовываться переломы зубных протезов, опорных зубов зубных протезов, переломы и вывихи зубов (особенно болезненно измененных – кариес, пародонтоз).

Повешение, и удавление руками могут встречаться при самоубийстве (чаще – повешение), убийстве (чаще – удавление петлей), реже при несчастном случае. Удушение и удавление руками – всегда убийство. Род насильственной смерти при этих видах асфиксии по общему принципу определяется следствием.

При асфиксии от попадания посторонних предметов и рвотных масс в дыхательные пути м еханизм наступления смерти сложный и в различных случаях разный. При данном виде задушения в дыхательные пути попадают инородные тела, которые в одних случаях закрывают вход в дыхательные пути, в других – проникают в дыхательные пути и закрывают полностью или частично их просвет на разных уровнях, а в-третьих, вследствие своего незначительного объема, не закрывая дыхательные пути, они вызывают раздражение дыхательных путей – гортани, голосовых связок, что вызывает рефлекторную остановку сердца. Диагноз этого вида задушения не представляет затруднений. У входа в гортань, в просвете трахеи или бронхов, обнаруживается инородное тело. Диагностика прижизненности попадания инородных предметов в дыхательные пути основывается на обнаружении резко выраженной гиперемии слизистой оболочки дыхательных путей с кровоизлияниями (при асфиксии компактными предметами) , иногда особого «мраморного» рисунка поверхности легких – симптом «леопардовой шкуры» или их бугристости (при асфиксии сыпучими веществами, рвотными массами) – симптом «булыжной мостовой». Как правило, в наличии выраженные признаки быстро наступившей смерти. При этом виде асфиксии для уточнения диагноза необходимо проводить гистологические исследования легких. Относительно рода насильственной смерти при этом виде асфиксии отметим, что чаще имеет место несчастный случай. Однако известны убийства взрослых и детей введением в полость рта инородных предметов. Род смерти устанавливается следственными органами.

Генез смерти при сдавлении груди и живота (компрессионная асфиксия) заключается в образовании механической асфиксии вследствие прекращения (или катастрофического уменьшения) дыхательных движений грудной клетки, нарушения кровообращения в системе верхней полой вены. Морфологическими признаками этого вида асфиксии могут быть:

ü экхимотическая маска – резчайший цианоз лица и верхних отделов груди, на фоне которого наблюдаются множественные мелкие кровоизлияния;

ü «карминовый» (ярко-красный) отек легких: полнокровие, отек, кровоизлияния под плевру и ярко-красный цвет легочной ткани;

ü буллезная эмфизема легких;

ü очаговые кровоизлияния в скелетной мускулатуре головы, шеи и верхних отделов туловища;

ü застойные, черно-багрового цвета печень и почки;

ü резкий цианоз глоточного кольца;

ü кровь в полости среднего уха и ячейках решетчатой кости;

ü полосчатые кровоподтеки на коже груди и живота, повторяющие рельеф складок одежды, а также частицы песка, шлака, почвы и др.

Механическая асфиксия, которая возникает при проникновении в дыхательные пути жидкости из внешней среды, а затем в альвеолы и в кровь, при условии погружения тела в воду, носит название утопления.

Видовыми признаками утопления, которые обнаруживаются при судебно-медицинском исследовании трупа, могут быть:

ü бледность кожных покровов;

ü розовато-серые умеренно выраженные трупные пятна;

ü стойкая белая мелкопузырчатая грибовидная или розовая пена в отверстиях рта и носа (выделяется спонтанно, или при надавливании на грудную клетку) – признак Крушевского; при высыхании ее может оставлять на коже губ серебристый мелкоячеистый налет; признак Крушевского образуется за счет наличия в дыхательных путях поверхностно-активных веществ (сурфактантов) легких, которые представляют собой липидно-белково-углеводный комплекс;

ü более светлый, чем обычно, цвет крови;

ü наличие в желудке и начальных отделах кишечника среды утопления (соответствующей вспененной жидкости, частичек ила, песка, водорослей);

ü наличие воды в пазухе клиновидной кости черепа (признак Свешникова);

ü кровоизлияния в барабанной полости и ячейках сосцевидного отростка;

ü наличие под висцеральной плеврой относительно крупных (до 2 см в диаметре и больше) светло-розовых кровоизлияний с нечеткими границами и выступающей поверхностью (пятна Рассказова-Лукомского-Пальтауфа);

ü резкое увеличение легких с отпечатками-вдавлениями на их поверхности и пестрым видом на разрезе (острая водная альвеолярная эмфизема легких);

ü наличие в плевральных и брюшной полостях свободной жидкости (20-100 мл) – признак Моро, имеет диагностическое значение, если труп извлечен из воды вскоре после утопления (1-3 часа).

При лабораторных исследованиях обнаруживают:

ü при гистологическом исследовании (проводится обязательно!) – распространенная эмфизема легких и малокровие сосудов; резкий отек стенки сосудов легких, выраженный периваскулярный отек, очаговый отек межальвеолярных перегородок, свежие разрывы альвеол;

ü наличие диатомового планктона в центрифугате продуктов кислотного гидролиза внутренних органов трупа [Диатомовые водоросли (диатомеи) представляют группу, насчитывающую до 8000 видов. Они разнообразны по форме – нити, ленты, звездочки, бесформенные пленки и др. Размеры их колеблются от 4 до 2000 микрон. Главная особенность диатомей – наличие толстокремнеземной оболочки, именуемой панцирем, которая не разрушается при гниении трупа и не может быть разрушена концентрированными кислотами. Для диагностики утопления практическое значение имеет обнаружение планктона в органах и тканях, куда он проникает из большого круга кровообращения. Достоверным признаком утопления считается обнаружение диатомей в костном мозге длинных трубчатых костей, почках, печени, сердце и др. (кроме легких, куда диатомеи могут проникать и посмертно)];

ü наличие в дыхательных путях и внутренних органах трупа характерных для данного водоема промышленных примесей (чаще нефтепродуктов).

Важно отметить, что если смерть в воде наступила до поступления воды в легкие вследствие стойкого ларингоспазма («асфиктический», или «спастический» тип утопления) или рефлекторной остановки сердца от раздражения водой слизистых оболочек и окончаний верхнегортанного нерва («рефлекторный», или «синкопальный» тип утопления), перечисленные выше признаки могут отсутствовать или проявляться минимально.

Принципиально следует отличать признаки утопления от признаков пребывания трупа в воде. Эти признаки не подтверждают утопления, а являются вспомогательными в экспертной оценке случаев извлечения трупов из воды. Признаками пребывания трупа в воде являются:

ü мокрая одежда;

ü влажные волосы;

ü «гусиная кожа», сморщивание сосков, околососковых кружков и мошонки;

ü розово-красный оттенок трупных пятен;

ü быстрое охлаждение трупа;

ü мацерация эпидермиса (набухание и сморщивание – «рука прачки*», «банная стопа»; отторжение – «перчатка смерти», «носки смерти»);

ü при полном отторжении эпидермиса на кистях – образование признака «холеной (ухоженной) руки»;

ü отделение волос – «бритая голова»; в этом случае наблюдаются на коже «дырочки» на месте отделившихся волос, чего не бывает при обычном облысении.

*Прачка – работница, занимающаяся ручной стиркой белья.

На трупе, извлеченном из воды, зачастую обнаруживаются повреждения. Они могут быть прижизненными, полученными либо до попадания тела в воду, или возникать непосредственно в воде – при прыжках, нырянии и ударах о дно или различные предметы, находящиеся в воде (например, перелом шейного отдела позвоночника в результате удара головой о дно при прыжках в воду). Причины посмертных повреждений весьма разнообразны: удары о грунт, о детали водных сооружений и находящиеся в водоеме случайные предметы, удары вращающимися винтами, подводными крыльями и другими элементами конструкции судов, травма баграми и различными подручными средствами, применяемыми при поисках и извлечении трупа из воды, повреждения трупа водной фауной (рыбы, раки, пиявки, водные насекомые). Иногда повреждения причиняют после извлечения тела из воды в результате интенсивного оказания медицинской помощи.

По роду насильственной смерти утопление чаще всего несчастный случай – во время купания, аварии судна, случайного падения в воду, при стихийных бедствиях (цунами, наводнения и т.п.). Утопление может произойти и без полного погружения тела и даже головы в жидкость (например, случаи утопления в луже пьяных или больных эпилепсией, утопление в тазу или ведре малолетних детей и т.д.).

Встречаются и самоубийства посредством утопления. Следует отметить, что самоубийцы иногда связывают себе ноги и даже руки, привязывают груз к телу, прежде чем броситься в воду. Так что подобные находки на трупах, извлеченных из воды, не обязательно свидетельствуют об убийстве.

Не исключены и случаи убийства путем утопления.

Наступление смерти в воде, не связанное с утоплением может иметь место во время купания от самых разнообразных причин. Плавание во время заболевания гриппом или острой респираторной инфекцией легко может вызвать остановку сердца. В таких случаях признаков утопления как таковых на вскрытии трупа не обнаруживается. Могут быть лишь обнаружены признаки основного заболевания, вызвавшего смерть. В большинстве случаев причиной скоропостижной смерти в воде оказываются определенные заболевания сердца, травмы головы и шейных позвонков, от перегревания тела на солнце, холодового шока, переохлаждения.

ЛЕКЦИЯ № 7

Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии

Механическая асфиксия – это вызванное механическими причинами нарушение внешнего дыхания, приводящее к затруднению или полному прекращению поступления в организм кислорода и накоплению в нем углекислоты.

В зависимости от механизма образования препятствия выделяют следующие виды.

1. Странгуляционная асфиксия, возникающая при сдавлении органов дыхания на шее.

2. Компрессионная асфиксия, возникающая от сдавления груди и живота.

3. Обтурационная (аспирационная) асфиксия, возникающая при попадании твердых или жидких веществ в дыхательные пути и их закупоривании.

4. Асфиксия в замкнутом и полузамкнутом пространстве.

Независимо от механизма образования механического препятствия у всех видов механических асфиксий имеются общие проявления, отмечаемые при исследовании трупа.

Периоды развития механической асфиксии

I. Предасфиктический – длится до 1 мин; происходит накопление углекислого газа в крови, усиливаются дыхательные движения; если препятствие не устранено, то развивается следующий период.

II. Асфиктический – условно делится на несколько стадий, которые могут длиться от 1 до 3–5 мин:

1) стадия инспираторной одышки – характеризуется усиленными, следующими друг за другом вдыхательными движениями, вызванными накоплением углекислоты в крови и возбуждением центральной нервной системы. В результате легкие сильно расширяются, возможны разрывы легочной ткани. Одновременно усиливается приток крови к ним (легкие переполнены кровью, образуются кровоизлияния). Далее переполняется кровью правый желудочек и правое предсердие сердца, и развивается венозный застой во всем организме. Внешние проявления – синюшность кожи лица, мышечная слабость. Сознание сохраняется только в начале стадии;

2) стадия экспираторной одышки – усиленный выдох, уменьшение объема грудной клетки, возбуждение мускулатуры, что приводит к непроизвольной дефекации, мочеиспусканию, семяизвержению, повышению артериального давления, возникновению кровоизлияний. При двигательной активности возможно образование повреждений об окружающие предметы;

3) кратковременная остановка дыхания – падение артериального и венозного давления, расслабление мускулатуры;

4) терминальная стадия – беспорядочные дыхательные движения.

5) стойкая остановка дыхания.

При определенных условиях, встречающихся на практике, остановка дыхания может развиваться раньше развития какой-либо или всех предшествующих стадий асфиксии.

Эти проявления еще называются признаками быстро наступившей смерти и расстройства гемодинамики. Они встречаются при любом виде механической асфиксии.

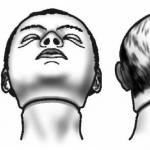

Проявления при наружном осмотре трупа:

1) цианоз, синюшность и одутловатость лица;

2) точечные кровоизлияния в склеру, белочную оболочку глазного яблока и складку конъюнктивы, переходящей с внутренней поверхности века на глазное яблоко;

3) точечные кровоизлияния в слизистую губ (поверхность губы, обращенная к зубам), кожу лица и реже – кожу верхней половины туловища;

4) интенсивные разлитые темно-фиолетовые трупные пятна с множественными внутрикожными кровоизлияниями (трупные экхимозы);

5) следы дефекации, мочеиспускания и семяизвержения.

Проявления при вскрытии трупа:

1) жидкое состояние крови;

2) темный оттенок крови;

3) венозное полнокровие внутренних органов, особенно легких;

4) переполнение кровью правого предсердия и правого желудочка сердца;

5) пятна Тардье, мелкоочаговые кровоизлияния под висцеральной плеврой и эпикардом;

6) отпечатки ребер на поверхности легких из-за вздутия последних.

Странгуляционная асфиксия

В зависимости от механизма сдавления органов шеи странгуляционная асфиксия делится на несколько видов:

1) повешение, возникающее от неравномерного сдавления шеи петлей, затянувшейся под тяжестью тела пострадавшего.

2) удавление петлей, возникающее при равномерном сдавлении шеи петлей, затягиваемой чаще посторонней рукой.

3) удавление руками, возникающее при сдавлении органов шеи пальцами рук или между плечом и предплечьем.

Характеристика петли

Петля оставляет след в виде странгуляционной борозды, выявляемой при наружном осмотре трупа. Расположение, характер и выраженность элементов борозды зависят от положения петли на шее, свойств материала и способа наложения петли.

В зависимости от использованного материала петли подразделяются на мягкие, полужесткие и жесткие. При действии жесткой петли странгуляционная борозда резко выражена, глубокая; возможны разрывы кожи и подлежащих тканей при действии петли из проволоки. При действии мягкой петли странгуляционная борозда выражена слабо и после снятия петли может не отмечаться при осмотре трупа на месте обнаружения. Спустя некоторое время она становится заметной, так как осадненная петлей кожа высыхает раньше неповрежденных соседних участков кожи. При попадании одежды, предметов, конечностей между шеей и петлей странгуляционная борозда будет незамкнутой.

По числу оборотов – одиночные, двойные, тройные и множественные. Аналогично подразделяются странгуляционные борозды.

Петля может быть закрытой, если она контактирует с поверхностью шеи со всех сторон, и открытой, если она контактирует с одной, двумя, тремя сторонами шеи. Соответственно странгуляционная борозда может быть замкнутой или незамкнутой.

В петле различают свободный конец, узел и кольцо. Если узел не позволяет изменять размеры кольца, то такая петля называется неподвижной. Иначе она называется скользящей (подвижной). Положение узла, соответственно и свободного конца может быть типичным (сзади, на затылке), боковым (в области ушной раковины) и атипичным (спереди, под подбородком).

При повешении в вертикальном положении ноги обычно не касаются опоры. В тех случаях, когда тело касается опоры, повешение может произойти в вертикальном положении с подогнутыми ногами, сидя, полулежа и лежа, так как для сдавления органов шеи петлей достаточно даже массы одной головы.

При повешении имеются некоторые особенности изменений в организме. На фоне нарушения дыхания развивается повышенное внутричерепное давление из-за прекращения оттока крови по сдавленным яремным венам. Хотя сонные артерии также сдавлены, приток крови к головному мозгу осуществляется по позвоночным артериям, идущим через поперечные отростки позвонков. Поэтому цианоз, синюшность лица очень выражены.

Следует учитывать, что асфиксия в этом случае может полностью не развиться из-за рефлекторной остановки сердца, возникающей при раздражении петлей блуждающего, верхнего гортанного и языкоглоточного нервов, а также симпатического ствола.

При повешении странгуляционная борозда имеет косовосходящее направление, располагаясь выше щитовидного хряща. Борозда не замкнута, она наиболее выражена в месте воздействия средней части кольца петли и отсутствует в месте положения свободного конца. Трупные пятна образуются в нижней части живота, на нижних конечностях, особенно на бедрах.

При вскрытии могут быть отмечены признаки, свидетельствующие о растяжении шеи при повешении:

1) поперечные разрывы внутренней оболочки общих сонных артерий (признак Амасса);

2) кровоизлияния в наружную оболочку сосудов (признак Мартина) и внутренние ножки грудино-ключично-сосцевидных мышц. Наличие этих признаков находится в прямой зависимости от жесткости петли и от резкости ее затягивания под действием тяжести тела.

Повешение может быть прижизненным или посмертным. К признакам, указывающим на прижизненность повешения, относятся:

1) осаднение и внутрикожные кровоизлияния по ходу странгуляционной борозды;

2) кровоизлияния в подкожную клетчатку и мышцы шеи в проекции странгуляционной борозды;

3) кровоизлияния в ножки грудино-ключично-сосцевидных мышц и в области надрывов интимы общих сонных артерий;

4) реактивные изменения в зоне кровоизлияний, изменение тинкториальных свойств кожи, нарушение активности ряда ферментов и некробиотические изменения мышечных волокон в полосе давления, выявляемые гистологическими и гистохимическими методами.

При удавлении петлей типичным ее положением является область шеи, соответствующая щитовидному хрящу гортани или несколько ниже его. Странгуляционная борозда будет располагаться горизонтально (поперечно к оси шеи), она замкнутая, равномерно выражена по всему периметру. Ее участок, соответствующий узлу, часто имеет внутрикожные множественные кровоизлияния в виде пересекающихся полос. Как и при повешении, в борозде отмечаются признаки, характеризующие свойства самой петли: материал, ширина, число оборотов, рельеф.

При вскрытии трупа часто находят переломы подъязычной кости и хрящей гортани, особенно щитовидного хряща, многочисленные кровоизлияния в мягкие ткани шеи соответственно проекции действия петли.

Как и при повешении, петля при сдавлении шеи может вызвать сильное раздражение нервов шеи, что часто приводит к быстрой рефлекторной остановке сердца.

При удавлении руками на шее видны небольшие округлые кровоподтеки от действия пальцев, числом не более 6–8. Кровоподтеки располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, их расположение и симметричность зависят от положения пальцев рук при сдавлении шеи. Часто на фоне кровоподтеков видны дугообразные полосовидные ссадины от действия ногтей. Наружные повреждения могут быть слабыми или отсутствовать, если между руками и шеей имелась тканевая прокладка.

При вскрытии обнаруживаются массивные, глубокие кровоизлияния вокруг сосудов и нервов шеи, трахеи. Часто выявляются переломы подъязычной кости, хрящей гортани и трахеи.

При сдавлении шеи между предплечьем и плечом наружных повреждений на шее обычно не возникает, в то время как в подкожной клетчатке и мышцах шеи образуются обширные разлитые кровоизлияния, возможны переломы подъязычной кости и хрящей гортани.

В ряде случаев жертва оказывает сопротивление, что заставляет нападающего давить на грудь и живот. Это может привести к образованию многочисленных кровоподтеков на груди и животе, кровоизлияний в печени и переломов ребер.

Компрессионная асфиксия

Данная асфиксия возникает при резком сдавлении грудной клетки в переднезаднем направлении. Сильное сдавление легких сопровождается резким ограничением дыхания. Одновременно сдавливается верхняя полая вена, осуществляющая отток крови от головы, шеи, верхних конечностей. Происходит резкое повышение давления и застой крови в венах головы и шеи. При этом возможны разрывы капилляров и мелких вен кожи, что обусловливает появление многочисленных точечных кровоизлияний. Лицо пострадавшего одутловатое, кожа лица и верхних отделов груди багровая, темно-фиолетовая, в тяжелых случаях почти черная (экхимотическая маска). Эта окраска имеет относительно четкую границу в верхней части туловища. В местах плотного прилегания одежды на шее и надключичных областях остаются полосы нормально окрашенной кожи. На коже груди и живота отмечаются полосовидные кровоизлияния в виде рельефа одежды, а также частицы материала, которым было сдавлено туловище.

При вскрытии трупа в мышцах головы, шеи и туловища могут обнаруживаться очаговые кровоизлияния, сосуды головного мозга резко полнокровны. При медленном наступлении смерти происходит застой насыщенной кислородом крови в легких, что может вызвать их ярко-красную окраску в отличие от других видов асфиксии. Повышение давления воздуха в легких приводит к многочисленным разрывам легочной ткани и образованию воздушных пузырей под плеврой легких. Могут наблюдаться многочисленные переломы ребер, разрывы диафрагмы, разрывы внутренних органов брюшной полости, особенно печени.

Обтурационная (аспирационная) асфиксия

Выделяют несколько видов обтурационной асфиксии.

Закрытие носа и рта рукой, как правило, сопровождается образованием на коже вокруг их отверстий царапин, дугообразных и полосовидных ссадин, округлых или овальных кровоподтеков. Одновременно на слизистой губ и деснах образуются кровоизлияния. При закрытии отверстий носа и рта какими-либо мягкими предметами вышеперечисленные повреждения могут не образовываться. Но поскольку данная асфиксия развивается по классическому сценарию, то в стадии инспираторной одышки отдельные волоконца ткани, волоски шерсти и другие частицы использованных мягких предметов могут попасть в полость рта, гортани, трахеи, бронхов. Поэтому большое значение в таких случаях приобретает тщательность исследования дыхательных путей погибшего.

Смерть от закрытия рта и носа может наступить у больного эпилепсией, когда во время припадка он оказывается уткнувшимся лицом в подушку; у грудных детей в результате закрытия дыхательных отверстий молочной железой матери, уснувшей во время кормления.

Закрытие просвета дыхательных путей имеет свои особенности, зависящие от свойств, размеров и положения инородного тела. Чаще всего твердые предметы закрывают просвет гортани, голосовую щель. При полном закрытии просвета выявляются признаки типичного развития асфиксии. Если размеры предмета небольшие, то нет полного перекрытия просвета дыхательных путей. При этом развивается быстрый отек слизистой гортани, являющийся вторичной причиной закрытия дыхательных путей. В ряде случаев небольшие предметы, раздражая слизистую гортани и трахеи, могут вызвать отек слизистой, рефлекторный спазм голосовой щели или рефлекторную остановку сердца. В последнем случае асфиксия не успевает полностью развиться, что будет констатироваться отсутствием ряда типичных признаков асфиксии. Таким образом, обнаружение инородного предмета в дыхательных путях является ведущим доказательством причины смерти.

Полужидкие и жидкие пищевые массы обычно быстро проникают в самые мелкие бронхи и альвеолы. В этом случае при вскрытии отмечается бугристая поверхность и вздутие легких. На разрезе окраска легких пестрая, при надавливании из мелких бронхов выделяется пищевая масса. Микроскопическое исследование позволяет выявить состав пищевых масс.

Аспирация кровью возможна при ранениях гортани, трахеи, пищевода, сильном носовом кровотечении, переломе основания черепа.

Утопление – это изменения, происходящие в организме в результате поступления какой-либо жидкости в дыхательные пути и закрытия их просвета. Различают истинный и асфиктический типы утопления.

Все признаки утопления можно разделить на две группы:

1) прижизненные признаки утопления;

2) признаки пребывания трупа в воде.

При истинном типе утопления в стадии инспираторной одышки из-за усиленных вдохов вода в большом количестве поступает в дыхательные пути (полости носа, рта, гортани, трахеи, бронхов) и заполняет легкие. При этом образуется светло-розовая мелкопузырчатая пена. Стойкость ее обусловлена тем, что при усиленных вдохах и последующих выдохах происходит смешивание воды, воздуха и слизи, вырабатываемой органами дыхания на присутствие жидкости как инородного предмета. Пена заполняет вышеназванные органы дыхания и выходит из отверстий рта и носа.

Заполняя легочные альвеолы, вода способствует большему разрыву их стенок вместе с сосудами. Проникновение воды в кровь сопровождается образованием под плеврой, покрывающей легкие, светло-красных расплывчатых кровоизлияний диаметром 4–5 мм (пятна Рассказова-Лукомского). Легкие резко увеличены в объеме и полностью прикрывают сердце с перикардом. Местами они вздуты и на них видны отпечатки ребер.

Смешивание воды с кровью приводит к резкому увеличению объема последней (гиперволемия крови), ускоренному распаду (гемолизу) эритроцитов и освобождению из них большого количества калия (гиперкалиемия), что вызывает аритмию и остановку сердца. Дыхательные движения при этом могут сохраняться какое-то время.

Разжижение крови приводит к уменьшению концентрации составных компонентов крови, находящейся в левом предсердии и левом желудочке, в сравнении с концентрацией компонентов крови, находящейся в правом предсердии и правом желудочке.

При микроскопическом исследовании в жидкости, взятой из легких, выявляются частицы ила, различные водоросли, если утопление произошло в естественном водоеме. Одновременно в крови, в почках и костном мозге можно обнаружить элементы диатомового планктона. При этом виде утопления в желудке встречается небольшое количество воды.

При асфиктическом типе утопления механизм развития изменений определяется резким спазмом голосовой щели на механическое воздействие воды на слизистую гортани и трахеи. Стойкий спазм голосовой щели длится в течение почти всего времени умирания. Небольшое количество воды может поступать лишь в конце асфиктического периода. После остановки дыхания сердце может сокращаться в течение 5-15 мин. При наружном осмотре трупа хорошо выявляются общие признаки асфиксии, мелкопузырчатая пена вокруг отверстий носа и рта – в небольшом количестве или отсутствует. При вскрытии обнаруживаются вздутые, сухие легкие. В желудке и начальных отделах кишечника много воды. Планктон обнаруживается только в легких.

К признакам пребывания трупа в воде относятся:

1) бледность кожных покровов;

2) розовый оттенок трупных пятен;

3) взвешенные в воде частицы ила, песка и т. п. на поверхности тела и одежде трупа;

4) «гусиная кожа» и приподнятые пушковые волосы;

5) явление мацерации – набухание, сморщивание, отторжение эпидермиса («перчатки смерти», «кожа прачки», «холеная рука»).

Выраженность мацерации зависит от температуры воды и времени пребывания трупа в ней. При 4 °C начальные явления мацерации проявляются на 2-е сутки, а отторжение эпидермиса начинается спустя 30–60 суток, при температуре 8– 10 °C – соответственно в 1-е сутки и спустя 15–20 суток, при 14–16 °C – в первые 8 ч и спустя 5-10 суток, при 20–23 °C – в течение 1-го часа и спустя 3–5 суток. Спустя 10–20 суток начинают выпадать волосы. Трупы всплывают на поверхность воды за счет образующихся при гниении газов. В теплой воде это обычно происходит на 2-3-и сутки. В холодной воде процессы гниения замедляются. Труп может находиться под водой недели и месяцы. Мягкие ткани и внутренние органы в этих случаях подвергаются омылению. Первые признаки жировоска обычно появляются через 2–3 месяца.

По наличию вышеперечисленных признаков можно говорить только о пребывании трупа в воде, а не о прижизненном утоплении.

Смерть в воде может наступить от различных механических повреждений. Однако признаки прижизненности таких повреждений хорошо сохраняются в течение одной недели пребывания трупа в воде. Дальнейшее пребывание тела приводит к быстрому их ослаблению, что затрудняет работу эксперта по даче категоричного заключения. Частой причиной смерти является нарушение сердечно-сосудистой деятельности от воздействия холодной воды на разогретое тело.

После извлечения трупа из воды на нем можно обнаружить различные повреждения, образующиеся при ударах тела о дно или какие-либо предметы, находящиеся в водоеме.

Асфиксия в замкнутом и полузамкнутом пространстве

Этот вид механической асфиксии развивается в пространствах с полным или частичным отсутствием вентиляции, где происходит постепенное накопление углекислого газа и уменьшение кислорода. Патогенез данного состояния характеризуется сочетанием гиперкапнии, гипоксии, гипоксемии. Биологическая активность углекислого газа выше, чем кислорода. Повышение концентрации углекислоты до 3–5 % вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и резкое учащение дыхания. Дальнейшее повышение концентрации углекислого газа до 8– 10 % приводит к развитию типичной асфиксии, без развития специфических морфологических изменений.

Из книги Судебная медицина: конспект лекций автора Левин Д ГЛЕКЦИЯ № 3 Судебно-медицинская травмотология Травматология (от греч. trauma – «рана, повреждение» и logos – «учение») есть учение о повреждениях, их диагностике, лечении и профилактике.Большая значимость травм для здоровья и жизни человека, чрезвычайное многообразие их

Из книги Правовые основы судебной медицины и судебной психиатрии в Российской Федерации: Сборник нормативных правовых актов автора Автор неизвестенЛЕКЦИЯ № 4 Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных тупыми твердыми предметами Тупые повреждения вызываются предметами, механически воздействующими только своей поверхностью.Морфологическое многообразие тупых травм обусловлено формой, размерами,

Из книги Права пациентов на бумаге и в жизни автора Саверский Александр ВладимировичЛЕКЦИЯ № 5 Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных острыми предметами Смертельные и несмертельные повреждения от действия острыми предметами встречаются достаточно часто. По данным Российского центра судебно-медицинской экспертизы, в настоящее время

Из книги Судебно-медицинская экспертиза: проблемы и решения автора Гордон Э СЛЕКЦИЯ № 8 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Экспертиза вреда здоровью, состояния здоровья, определение возраста, притворных и искусственных болезней 1. Экспертиза вреда здоровьюПод вредом здоровью понимают либо телесное повреждение, т. е. нарушение

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 9 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Экспертиза половых состояний и при половых преступлениях 1. Общие положенияПроизводство экспертизы в этих случаях регламентируется приказом Минздрава РФ от 24 апреля 2003 г. № 161 «Об утверждении Инструкции по

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 10 Судебно-медицинская экспертиза отравлений По данным Всемирной федерации токсикологических центров (2000), в современном мире сложилась токсикологическая ситуация, которая вызвана ростом числа острых случайных и преднамеренных отравлений лекарственными и

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 11 Судебно-медицинская экспертиза повреждений от воздействия высокой и низкой температуры 1. Действие высокой температуры. Местные поврежденияПовреждение тканей от местного действия высокой температуры называется термическим или тепловым ожогом.

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 12 Судебно-медицинская экспертиза электротравмы Электрическая травма – результат действия на живой организм технического (от силовой и осветительной сети) и атмосферного (молния) электричества.1. Поражение техническим электричествомПреимущественно эти

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 13 Судебно-медицинская танатология 1. Понятие о смертиСмерть – это неизбежное и необратимое прекращение взаимодействия белковых структур, выражающееся в полном прекращении всех жизненных функций организма. В многоклеточных организмах взаимодействие

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 15 Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического происхождения 1. Предварительные пробы на наличие кровиКогда отыскание кровяных следов сопряжено с особыми трудностями, могут быть применены предварительные пробы на кровь.

Из книги автораРаздел IX. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СТАТЬЯ 49. Экспертиза временной нетрудоспособности Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с болезнью, увечьем, беременностью, родами, уходом за больным членом семьи, протезированием, санаторно-курортным лечением и в

Из книги автораСТАТЬЯ 52. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы Судебно-медицинская экспертиза производится в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения экспертом бюро судебно-медицинской экспертизы, а при его отсутствии – врачом,

Из книги автора11.16. Судебно-медицинская экспертиза в гражданском процессе 11.16.1. В каких случаях назначается экспертиза? Как следует из ч. 1 ст. 79 ГПК РФ: «При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства,

Из книги автораГордон Э. С Судебно-медицинская экспертиза: проблемы и

Из книги автора1.1 Судебно-медицинская экспертиза как род судебной экспертизы по уголовным делам При возбуждении, расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел следователь (лицо, производящее дознание), прокурор, суд, а также другие участники советского уголовного процесса

Из книги автора2.1 Классификация судебно-медицинских экспертиз по объекту и предмету исследования Судебно-медицинская экспертиза трупов, живых лиц, вещественных доказательств Многообразие объектов, подвергающихся экспертному исследованию, существенные особенности оснований и

Трупы погибших от асфиксии имеют ряд общих морфологических признаков, называемых общеасфиктическими, хотя таковые наблюдаются и в других случаях быстро наступившей смерти, скоропостижной смерти, некоторых травмах, сопровождающихся уменьшением кислорода и увеличением углекислоты в крови. Иногда они могут отсутствовать. Выраженность названных признаков определяет темп наступления смерти. Очевидно, правильнее говорить не об общеасфиктических признаках, а о признаках смерти, связанной с недостатком кислорода в тканях. Общеасфиктические признаки можно разделить на наружные и внутренние.

Наружные признаки асфиксии: обильные разлитые интенсивные сине-багровые трупные пятна . Быстрота появления, интенсивность и распространенность их связаны с большим количеством жидкой крови и быстрым перемещением ее в нижние области тела. Цвет трупных пятен обусловливается цветом крови, обедненной кислородом, и перенасыщенной углекислотой.

Такое состояние трупных пятен характерно для всех случаев быстрой смерти, не сопровождавшейся быстрой обильной кровопотерей, в связи с чем диагностическое значение этого признака невелико.

Мелко- и крупноточечные кровоизлияния на фоне трупных пятен появляются вследствие посмертного разрыва растянутых кровью сосудов.

Сине-багровый цвет лица, ногтей (цианоз) возникает в первые минуты асфиксии и часто остается после смерти. Такая окраска объясняется застоем крови в малом круге кровообращения, расширением и переполнением вен и капилляров головы. Кроме того, лицо может быть одутловатым. Через несколько часов такая окраска постепенно исчезает вследствие посмертного перемещения крови в нижележащие области тела. В положении трупа лицом вниз она может появиться подобно трупному пятну. Данный признак имеет диагностическое значение только при раннем осмотре трупа в петле, сдавлении шеи петлей и отравлении алкоголем.

Точечные кровоизлияния в коже век, лица, реже в слизистой губ, рта и глотки, в коже шеи и прилежащей части груди иногда обнаруживаютсяна фоне трупных пятен и в соединительных оболочках глаз (рис. 266). Они образуются в результате раздражения углекислотой вазомоторных (сосудодвигательных) центров мозга, вызывающих сужение кровеносных сосудов, повышение давления крови, разрыв капилляров. Этот признак ценен, но не постоянен. Ценность его заключается в неизменности расположения, что позволяет судить о положении тела.

Расширение зрачков наблюдается при многих видах смерти. В случаях асфиксии иногда встречается сужение зрачков. Поэтому особого значения данному признаку придавать не следует.

Непроизвольное мочеиспускание, дефекация, извержение семени или слизистой пробки шейки матки возникает вследствие расслабления сфинктеров и последующих судорог. Непроизвольное мочеиспускание и дефекация могут вызываться трупным окоченением мышц семенных пузырьков. Эти явления наблюдаются при других видах смерти и бесспорным доказательством асфиксии не являются.

При подозрении на асфиксию Н.В. Попов (1950) рекомендует начинать исследование с грудной полости и производить его так, чтобы вены шеи не были повреждены.

Внутренние признаки асфиксии (удушья)

Темный цвет крови объясняется быстрым поглощением тканями трупа кислорода эритроцитов и превращением артериальной крови в венозную, которая становится еще более темной вследствие посмертного свертывания. Такой цвет крови свойственен вообще трупной крови и не является характерным для асфиксии.

Жидкое состояние крови объясняется аутолизом фибриногена, быстрым нарастанием и перенасыщением в крови углекислоты. Часто встречающийся признак, указывающий на быстрое наступление смерти. Во время раннего вскрытия кровь сгущается, а потом становится жидкой. Редко наблюдаются рыхлые красные свертки. В случаях прерванной или медленно наступающей асфиксии, а также атональной смерти могут быть свертки крови. При замедленном течении механической асфиксии в полостях сердца выявляются плотные красные, и даже белые свертки крови.

Свертываемость крови обычно связана с лейкоцитозом. В случаях быстрой смерти лейкоцитоза нет. На протяжении агонии число лейкоцитов в крови резко увеличивается и кровь свертывается. Лейкоцитоз наблюдается у лихорадящих больных, при сепсисе, нагноениях, после приема пищи, в период менструации и беременности. У этих лиц смерть наступает быстро, и в крови будут свертки. Свертывание основной массы крови происходит после смерти, но образование белых свертков может начаться и во время агонии. Такое состояние крови может встретиться и при других видах быстро наступившей смерти.

Переполнение кровью правой половины сердца и прилежащих полых вен связано с затруднением кровообращения в малом круге кровообращения, свидетельствующем о прижизненном механизме асфиксии. Левая половина сердца обычно пуста или содержит очень мало крови. Это отчасти обусловлено посмертным выталкиванием крови вследствие трупного окоченения сердечной мышцы. Сердце, в котором правая половина переполнена жидкой кровью, обычно темной, а левая сравнительно малокровна или пуста, называется асфиктическим. Данный признак сопутствует всем видам смерти, если первым останавливается дыхание. Он может наблюдаться и при других видах смерти, в связи с чем этот признак ненадежен.

Точечные кровоизлияния под оболочкой органов . Впервые были описаны французским судебным медиком Тардье в 1885 г. Они располагаются под слизистыми оболочками дыхательных путей и полости рта, соединительными оболочками глаз, но чаще всего такие кровоизлияния локализуются под органной и пристеночной плеврой легких, эпикардом и слизистой лоханок почек. Иногда такие кровоизлияния обнаруживаются под серозной оболочкой кишек. Возникновение их обусловлено повышением проницаемости стенок сосудов за счет кислородного голодания, резким повышением кровяного давления в капиллярной сети, разрывом капилляров плевральной полости, где во время инспираторной одышки и закрытых дыхательных путях образуется отрицательное давление. В 1898 г. Штрассман на международном конгрессе врачей в Москве объяснил образование этих кровоизлияний первичной остановкой дыхания. Таким образом, они являются не признаком механической асфиксии и заболеваний, а показателем наступления смерти.

Пятна Тардье встречаются не только во всех видах механической асфиксии, но и в случаях первичного поражения дыхательного центра, вызванного травмой головного мозга, отравлением наркотиками, судорожными ядами, ядами крови, заболеваниями - эпилепсией, эклампсией легких и сердца, инфекционными заболеваниями. Отсутствие их объясняется стойкостью сосудов у различных лиц к повышению внутрикапиллярного давления, неумением находить их во время вскрытия, небрежностью или ненадлежащей обстановкой вскрытия, недостатком освещения.

Полнокровие внутренних органов обусловлено затруднением оттока крови из внутренних органов, переполнением правой половины сердца и полых вен кровью (венозный застой). Иногда вследствие спазма артерий малого калибра органы могут быть малокровны.

Слизистая оболочка дыхательных путей часто полнокровна. В полости трахеи, чаще бронхов, находится слизь, иногда окрашенная кровью. Ее наличие объясняется резким повышением давления крови во время инспираторной одышки, сопровождающегося разрывом сосудов, открывающихся в просвет гортани, трахеи и бронхов.

Таким образом, полнокровие внутренних органов - признак непостоянный и несущественный, наблюдается не только в случаях асфиксии, заболеваний, но и других видах быстро наступившей смерти и не всегда бывает при асфиксии.

О медленном умирании свидетельствует наличие в мелких бронхах пены. Альвеолярная эмфизема (вздутие) легких - это расширение альвеол во время инспираторной одышки, иногда сопровождающейся их разрывом (межуточная эмфизема). На вскрытии легкие местами бледны, раздуты, выпячиваются из плевральных полостей. Это ценный, но не постоянный признак.

Малокровие селезенки, считающееся признаком асфиксии, впервые описано русским ученым З.Ю. Сабинским в 1865 г. Оно возникает вследствие сосудосуживающего действия асфиктической крови на селезенку. Кроме того, этот признак встречается и в случаях травм, сопровождающихся острой кровопотерей.

Итак, несмотря на многочисленность так называемых общеасфиктических признаков смерти, среди них нет ни одного постоянного и безусловно достоверного. На их возникновение и выраженность оказывает влияние прижизненное течение асфиксии, темп наступления смерти и особенности организма. В этой связи может не оказаться ни одного существенного признака асфиксии. Наряду с изложенным следует помнить, что асфиктический механизм смерти вследствие первоначальной остановки дыхания встречается при отравлениях, смерти от переохлаждения, электротравме, различных заболеваниях, не связанных с насилием. Поэтому диагностика этого вида смерти должна основываться на совокупности общих и частных признаков, свойственных отдельным видам асфиксии. Диагностируя асфиксию, в каждом конкретном случае следует исключить смерть от других причин, учитывая и следственные данные об обстоятельствах наступления смерти.

Повешение

Повешением называется сдавливание шеи петлей, затягиваемой тяжестью всего своего тела или его части.

Орудием травмы чаще всего является типичная петля. Петля - это кольцо с одним неподвижно закрепленным концом. Наряду с этим в практической работе встречаются атипичные петли, представляющие собой развилки деревьев, спинки стульев и т.п., на которые давит шея тяжестью всего опустившегося тела или только наклоненной головы.

По материалу петли подразделяются на мягкие (полотенца, галстуки, шарфы), твердые гибкие (полужесткие ремни, веревки, шнуры, тросы), твердые негибкие (жесткие), атипичные (развилки деревьев, ребро доски, предплечье).

Петля состоит из узла, кольца, ходового и коренного концов. Коренной конец - неподвижно укрепленный к предмету конец, не используемый при вязке узла, располагающийся противоположно ходовому концу. Ходовый конец - незакрепленный свободный конец, находящийся в руках, которым начинают движение при вязке узла и формируют узел. Узел - место, где связаны концы петли, или привязан ходовый конец к ветви коренного конца, или привязан коренной конец к какому-либо предмету. Полуузел - одинарный перехлест ходового и коренного концов одной и той же веревки и т.д. или двух концов разных веревок. От узла отходит ходовая ветвь, переходящая в коренную продетую в подвижный или неподвижный узел. Образуя кольцо, коренная ветвь оканчивается свободным концом, укрепленным к прочно фиксированному предмету (рис. 267).

В зависимости от конструкции узла, петля может быть подвижной (скользящей или удавкой) и неподвижной.

Многие виды петель и узлов характерны для определенных профессий и специальностей (морские, такелажные, рыбацкие, ткацкие, пожарные, альпинистские, используемые спецслужбами, и др.). По петлям и узлам криминалистической экспертизой устанавливаются личность и профессиональные навыки лица, их завязавшего, опознать труп неизвестного человека, раскрыть преступление. Петли (схема 29) и узлы (схема 30), встречающиеся в практике, классифицируются по различным признакам.

Конструктивные особенности узла уже на месте происшествия позволяют выдвинуть версию о профессии лица, завязавшего его, сузить круг подозреваемых лиц и сократить время их поиска.

Устройство петли влияет на появление и выраженность тех или иных признаков. В практической работе наиболее часто встречается повешение в скользящих петлях.

Скользящая петля - это петля, узел которой допускает перемещение ветви петли и изменение диаметра кольца, охватывающего шею. Она образуется путем продевания свободного конца в отверстие в узле, пряжке, завороте и неподвижной его фиксации. Надавливание на нижнюю часть петли вызывает перемещение ее ветвей, изменение диаметра и затягивание вокруг шеи, сопровождающееся полным охватом шеи. Узел такой петли может располагаться на различных поверхностях шеи. В этой связи различают типичное и атипичное расположение узла.

Типичным считается такая локализация петли, когда передняя часть ее давит на шею выше щитовидного хряща, боковые части петли огибают углы нижней челюсти и сосцевидные отростки, поднимаясь к наружному затылочному бугру под углом, образуя затягивающийся узел. Узел атипичной петли располагается на передней поверхности шеи под подбородком. Н.С. Бокариус (1915) и В.В. Томилин (1978) к атипичному относят расположение узла на боковой поверхности шеи, в области уха, угла нижней челюсти, сосцевидного отростка, а Н.В. Попов (1946) и А.А. Матышев (1985) - локализацию его к боковому (рис. 268).

Петли бывают закрытые и открытые (рис. 269).

Закрытые петли контактируют со всеми поверхностями шеи (рис. 270). Они могут быть закрытыми скользящими и закрытыми неподвижными. Закрытая неподвижная петля - это петля, узел которой не допускает изменения диаметра кольца. У этих петель кольцо завязано неподвижным узлом ходовым и коренным концами.

Рис. 268. Расположение узла петли на шее (по В.М. Смольянову и воавт., 1975): А - типичное; Б - атипичное; В - боковое. 269. Виды петель (по А.А. Солохину и соавт., 1981): закрытые - скользящие (А - одинарные; Б - двойные; В - множественные); закрытые - неподвижные (Г - одинарные)

Закрытая скользящая петля

Скользящая петля и закрытая неподвижная быстро затягиваются тяжестью тела и не соскальзывают, так как этому мешают подбородок, углы нижней челюсти, сосцевидные отростки, наружный затылочный бугор.

Открытая петля - это петля, контактирующая не со всеми смежными поверхностями шеи Открытые петли бывают типичными и атипичными Первые имеют все составные части петли и представляют собой кольцо со связанными в одном месте концами и укрепленное путем его надевания на фиксирующий предмет В нижнюю часть кольца проходит голова Нижняя часть открытой петли прижимает переднюю поверхность шеи (гортань и трахею), а подбородок и углы нижней челюсти мешают голове и шее выскользнуть из петли Узел такой петли, как правило, крепится к предмету.

Атипичные петли не имеют главных конструктивных особенностей (кольца, узла, концов). Повешение осуществляется прижатием передней, боковых или передней и боковых поверхностей шеи к перекладине, ребру доски, перекладине между ножками (проножке) стула, в развилке дерева Открытые атипичные неподвижные петли сдавливают шею спереди с боков или спереди и сбоков в зависимости от угла разветвления ветвей дерева.

Материал петли, способ и место крепления чрезвычайно разнообразны. Они могут изготавливаться из различных материалов и крепиться к любым предметам, позволяющим зафиксировать свободный конец петли. Плотность материала и конструкция петли оказывают влияние на рельеф борозды (рис 271), а гибкость его способствует лучшему охвату шеи петлей.

Редко встречаются петли, изготовленные связыванием различных материалов. Такие петли и узлы позволяют судить о профессии человека, а способ завязывания узла о механизме повешения.

Для осуществления повешения необходимо неподвижно укрепить коренной конец типичной петли, изготовить кольцо, узел, зафиксировать ходовой конец и надеть кольцо на шею, изменить положение тела или членорасположение и опуститься вниз. Поза и членорасположение определяются высотой крепления петли, отсутствием или наличием точки опоры, растяжением материала петли, шеи, позвоночника. В связи с этим повешение бывает полным, или свободным (когда человек висит, не касаясь ногами точки опоры), и неполным, или несвободным (отдельные части тела касаются окружающих предметов, а ноги контактируют с точкой опоры). Наличие той или иной позы влияет на темп наступления смерти, выраженность тех или иных признаков.

В практической работе чаще всего наблюдается неполное висение, обусловливающее разнообразие поз: стоя, сидя, на коленях, на ягодицах, лежа и т.д. (рис. 272).

Натяжение петли с полным и неполным висением всегда направлено вверх, поэтому петля смещается в верхнюю часть шеи и располагается в косовосходящем направлении. У повесившихся в положении лежа петля локализуется в верхней трети шеи и имеет косовосходящее направление, в средней трети - горизонтальное, в нижней трети косонисходящее, что позволяет проводить дифференциацию повешения с удавлением петлей.

Особенности рельефа странгуляционной борозды в зависимости от материала петли (по А.А. Солохину, 1981): жесткая (А - проволова); полужесткая (Б - веревка, В - ремень); мягкая (Г - шарф)

Различные положения и позы тела трупа при повешении (по Пондольсу)

Последовательность действия петли на шею при типичном расположении узла . При вертикальном положении висящего и типичной локализации узла петля, соскользнув обыкновенно вверх до подъязычной кости, сдавливает шею между верхним краем щитовидного хряща, гортанью и подъязычной костью. Ее большие рожки прижимаются к позвоночнику, смещая корень языка назад и вверх, тем самым прижимая его к задней стенке глотки и мягкому небу, почти полностью закрывая просвет дыхательных путей, и затрудняет или полностью прекращает доступ воздуха в легкие из носа или рта (рис. 273).

Сдавление боковых поверхностей шеи ветвями петли вызывает сдавление сонных артерий, что приводит к острому кислородному голоданию, а сдавление яремных вен нарушает или полностью прекращает отток крови из полости черепа и вызывает венозный застой. Быстро повышается внутричерепное давление, особенно резко нарастающее при не полностью пережатых сонных и позвоночных артериях, по которым кровь продолжает поступать в головной мозг, сдавливая кору и жизненно важные центры головного мозга. Продолговатый мозг растягивается, раздражаются ствол мозга либо ветви блуждающего нерва. Быстро наступает потеря сознания и развивается типичная асфиксия. Сдавление шеи петлей и растяжение опускающимся вниз телом блуждающих и симпатических нервов, ветвей гортанного нерва и иногда каротидного синуса могут вызвать временную остановку дыхания и первичную остановку сердца или шок. В таких случаях смерть может наступить до развития типичных признаков асфиксии.

Последовательность действия петли при боковом расположении узла . Петля, сдавливая шею, сдвигает гортань в сторону узла, а корень языка, оттесняясь назад и в сторону, закрывает вход в глотку, вотличие от смещения языка при типичном расположении узла.

Последовательность действия петли при атипичном (переднем) расположении узла . Верхняя часть петли наклоняет голову назад, вследствие чего верхняя часть шейного отдела позвоночника выпячивается вперед, а задняя стенка глотки приближается к корню языка, оттесняемого петлей кзади, и преграждает путь воздуху, что может вызвать асфиксию. Кроме того, происходит сдавление и растяжение других тканей и органов. В зависимости от места положения петли закрытия дыхательных путей может не быть. В этих случаях смерть вызывается сдавлением сосудисто-нервных пучков шеи (сонных артерий, яремных вен, блуждающих нервов).

Наибольшее давление, обусловленное особенностями петли и поверхностью охвата ею, шея испытывает на стороне, противоположной узлу. Опоясывающее положение петли оказывает почти одинаковое давление на всю поверхность шеи, что наблюдается в случаях повешения в затягивающихся двойных или тройных петлях.

От действия петли на шее остается след, называемый странгуляционной бороздой (рис. 274). Он возникает от давления, трения скольжения и сдавления шеи петлей или только сдавления, являясь главным признаком повешения.

Последовательность действия петли при типичном положении узла

Странгуляционная борозда на шее, образованная полужесткой петлей

Механогенез странгуляционной борозды определяется устройством петли, поверхностью ее контакта, последовательностью перемещения всего тела в петле или его частей.

Под действием тяжести тела типичная скользящая и неподвижная закрытые петли при полном и неполном висении, затягиваясь, сдавливают шею в месте первичного контакта. Смещаясь под действием тяжести тела, петля осадняет кожу шеи от места сдавления до места окончательного перемещения тела, где вновь сдавливает кожу. Сдавление уплощает кожу, а трение скольжения сдирает ее, вследствие чего кожа, истончаясь, теряет влагу и подсыхает. В зависимости от жесткости и ширины петли возникают более или менее глубокие и широкие, твердые или мягкие борозды.

Под действием тяжести тела открытые петли, в отличие от скользящей и неподвижной закрытой, только сдавливают шею, вследствие чего кожа уплощается, теряет внутритканевую жидкость и подсыхает.

Странгуляционная борозда, представляя собой отпечаток контактирующей поверхности петли, передает ее особенности, позволяет судить о ширине, рельефе и материале петли.

В странгуляционной борозде различают дно, края, промежуточный валик или валики. Они могут идти или параллельно друг другу, или под углом к краям, или пересекать друг друга.

Описывая странгуляционную борозду, необходимо отразить следующие ее свойства.

Расположение - поверхность шеи, уровень наиболее низкого и высокого положения борозды, расположение ветвей от неподвижных ориентиров с обеих сторон (углов нижней челюсти, мест прикрепления ушных раковин, но не нижнего края мочек ушей, так как последние могут удлиняться ношением сережек).

Для повешения типична локализация борозды в верхней трети шеи. Однако у пострадавших с резко выраженным щитовидным хрящом («кадыком»), выступающим зобом или пакетах увеличенных желез при повешении в горизонтальном или близком к нему положении, в атипичной открытой петле она может располагаться ниже щитовидного хряща, о чем надо помнить, дифференцируя повешение с удавлением петлей.

Направление хода ветвей - по поверхностям шеи от наиболее низкого до наиболее высокого положения.

Уровень расположения борозды на шее и направление хода ее ветвей позволяют судить о положении тела как при полном, так и неполном висении.

Количество отдельных элементов борозды обусловлено числом оборотов петли и их взаиморасположением. Странгуляционная борозда может быть одиночной, двойной, тройной, многооборотной, множественной, с параллельным или пересекающимся направлением ходов. Иногда низко наложенная петля в процессе повешения, во время судорог, неудавшейся попытке повешения, а также при удавлении петлей с последующим подвешиванием трупа, затягиваясь, смещается вверх, образуя две борозды, между которыми располагается ссадина со смещенными вверх лоскутами эпидермиса Обычно верхняя борозда, образовавшаяся последней, бывает глубже. При наложении верхнего оборота петли на нижний, а не на кожу, может получаться одно углубление.

В зависимости от конструктивных особенностей петли и числа оборотов могут возникать промежуточные валики, вызывая ущемления кожи, соответствующие ширине контактирующей части петли.

Замкнутость борозды обусловлена давлением петли по всей окружности шеи, конструкцией и ее диаметром, подвижностью, величиной узла. У замкнутых борозд обе ветви сходятся в области узла, у незамкнутых они не смыкаются.

Ширина борозды зависит от ширины и толщины петли, неравномерности давления на шею, механизма повешения. Различная ширина борозд дает основание для подозрения о применении нескольких петель.

Глубину борозды определяют толщина петли, сила тяжести, материал петли, положение и поза пострадавшего, наличие под петлей мягких прокладок.

Степень выраженности борозды обусловлена массой тела, конструкцией, материалом петли, расположением узла на шее, временем пребывания трупа в петле. Наибольшую выраженность борозда имеет на поверхности шеи, противоположной направлению натяжения петли.

Рельеф борозды отображают особенности петли, узла, утолщения петли, перекручивания, материала петли.

Плотность борозды определяют материал петли, ее размеры, подсыхание и испарение внутритканевой жидкости с поверхности сдавленного и смещенного эпидермиса, вид повешения.

Жесткие и полужесткие петли образуют глубокие плотные борозды с четкими краями и выраженным осаднением, а мягкие петли - поверхностные бледные мягкие борозды с нечеткими границами.

Двойные, тройные, многооборотные и множественные петли оставляют странгуляционные борозды, разделенные промежуточными валиками.

Цвет борозды обусловлен материалом и шириной петли, глубиной сдав-ления кожи, просвечиванием и степенью развития подлежащих тканей. От поверхностного сдавления борозда становится желтой из-за просвечивания подкожного жира, особенно если он довольно хорошо развит; от глубокого - темно-коричневого из-за просвечивания мышц и крови, находящейся в сосудах.

Детали петли оставляют ссадины в окружности, точечные кровоизлияния по краям странгуляционной борозды и в промежуточном валике, одиночные или множественные перерывы, вертикальные ответвления и др.

По странгуляционной борозде можно установить видовые, групповые, а иногда и индивидуальные признаки петли.

Видовые признаки петли (скользящая, неподвижная, закрытая, открытая) определяются по замкнутости или незамкнутости странгуляционной борозды и расположению ее ветвей.

Групповые признаки петли устанавливаются по длине, ширине или глубине борозды, форме и рельефу дна, наличию промежуточных валиков. По ним можно судить о длине следообразующей части, ширине, форме сечения, плотности материала петли.

Витая веревка оставляет на шее косопараллельные полосчатые желоба, разделенные гребнями, на вершинах которых находятся точечные кровоизлияния.

Поясной ремень причиняет полосчатое осаднение, чередующееся с участками неповрежденной кожи, соответствующими застежками ремня.

Скрученные мягкие петли отображают прерывистые узкие удлиненные полоски внутрикожных точечных кровоизлияний, направленных продольно или косопродольно к длиннику борозды.

Индивидуальные признаки петли макроскопически устанавливаются по наличию осаднений по краям борозды. Они проявляются редко, однако пытаться их определять нужно, всегда применяя методы дополнительных исследований. Среди них важное место занимает экспертиза наложений, позволяющая устанавливать идентичность волокон, изъятых с шеи и кистей с волокнами петли. Индивидуальные признаки оставляют узлы, пряжки и прочие особенности петли, контактирующие с шеей, отображающиеся соответствующими дополнительными ограниченными осаднениями по краям борозды.

Введение 2 1.Механическая асфиксия, ее фазы 3-8

2.Характеристика некоторых видов механической асфиксии 9-16

3. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при удушении 17

Заключение 18

Литература 19

Введение

Асфиксия, вызванная воздействием на организм механического фактора, называется механической асфиксией. Понятие «асфиксия» переводится как «отсутствие пульса» (а - отрицание, sphygmos - пульс). В основе механической асфиксии лежат механические препятствия для поступления воздуха в легкие. В генезе такой асфиксии играют роль два основных момента: острая кислородная недостаточность и одновременное накопление углекислоты, что и определяет возникновение патофизиологического процесса.

Задачами работы являются:

Определить понятие и признаки механической асфиксии;

Рассмотреть фазы асфиксии;

Выявить виды асфиксии;

Определить вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при механической асфиксии.

1. Механическая асфиксия, ее фазы

При механической асфиксии прекращается доступ воздуха в организм через дыхательные пути, а поэтому кислород быстро потребляется тканями и в них накапливается угольная кислота. В течение нескольких минут это приводит к параличу центральной нервной системы и наступлению смерти. Таким образом, механическую асфиксию в основном характеризуют: действие внешнего фактора, механически прерывающего циркуляцию воздуха в дыхательных путях, и как следствие этого - почти полное исчезновение кислорода из крови и тканей и накопление в них углекислоты.

Классификация:

1. странгуляционная асфиксия:

Повешение;

Удавление петлей;

Удавление руками;

Удавление твердым предметом.

2. обтурационная асфиксия:

Закрытие отверстий рта и носа руками, мягкими предметами;

Закрытие просвета дыхательных путей компактными инородными телами;

Аспирация сыпучих веществ

Аспирация жидкостей

Аспирация желудочного содержимого

Утопление в воде:

а) истинное ("мокрое")

б) асфиктическое ("сухое")

в) утопление в других жидких средах

3. компрессионная асфиксия: сдавливание груди и живота;

4. асфиксия в ограниченном замкнутом пространстве.

Различают 7 стадий асфиксии: 1) предасфиктическая, 2) инспираторной одышки, 3) экспираторной одышки, 4) кратковременной остановки дыхания (или период покоя), 5) терминального дыхания, 6) стойкой остановки дыхания. 7) остановки сердца.

Первая предасфиктическая стадия. Эта стадия длится обычно первые 10-20 секунд, но может длится и несколько минут. Большую роль здесь играет тренированность человека к задержке дыхания.

Период инспираторной одышки. В эту стадию, длительностью обычно около 1 минуты, происходит превалирование вдоха над выдохом. Зависит эта фаза в основном от объема легких и количества в них воздуха. Обеднение крови кислородом и накопление угольной кислоты рефлекторно и непосредственно раздражают центральную нервную систему и обусловливают наступление нарастающей по глубине и удлинению дыхательного ритма одышки.

Третья стадия – период экспираторной одышки – при которой происходит превалирование выдоха над вдохом. Эта стадия проявляется сокращением мышц тела вплоть до мышечных судорог. В эту стадию также происходит также посинение слизистых, расширение зрачков, замедление сердцебиения, вначале повышением, а затем снижением артериального давления. На второй минуте дыхание на высоте вдоха прерывают единичные судорожные подергивания отдельных групп мышц, надо думать, от раздражения соответствующих участков коры. В конце первой - начале второй минуты теряется сознание; Примерно к третьей минуте раздражение распространяется на всю кору, и наступают общие судороги с выделением кала и мочи. Судороги заканчиваются опистотонусом.

Четвертая стадия асфиксии - покой. Эта стадия длится в течение нескольких секунд или минут.

Через 30 - 45 секунд от начала стадии покоя появляются отдельные редкие и слабые сокращения дыхательных мышц - «терминальное дыхание» - пятая стадия; сокращения сердца учащаются, но становятся слабее. К концу четвертой минуты терминальное дыхание замирает, сохраняется лишь постепенно слабеющее сердцебиение.

Шестая стадия асфиксии – окончательная остановка дыхания.

Седьмая стадия - остановка сердца, которая наступает к 5 - 8-й минуте.

Интенсивность выраженности и продолжительность отдельных стадий асфиксии в определенной степени зависят от ряда факторов: вида механической асфиксии, возраста, состояния здоровья и т.п.

Механическая асфиксия сопровождается тяжелыми нарушениями со стороны центральной нервной системы. Сознание утрачивается в конце первой или в начале второй минуты; при удавлении, особенно при повешении, значительно раньше. При медленно развивающейся асфиксии потере сознания предшествует расстройство зрения, слуха, утрачивается чувство боли.

Для механической асфиксии характерна быстро наступающая адинамия, активные движения становятся невозможными. Повышение возбудимости гладкой мускулатуры кишечника и мочевого пузыря при одновременном расслаблении сфинктеров приводит к непроизвольному извержению мочи и кала. По этой же причине происходит выделение семенной жидкости у мужчин и содержимого цервикального канала у женщин.

Признаки асфиксии:

Наружные признаки:

1) мелкие кровоизлияния в соединительной оболочке глаз - могут быть множественными, чаще локализация на переходных складках конъюнктивы; при длительно протекающей асфиксии такие же кровоизлияния могут образовываться в коже век, лица, шеи, верхней части груди, на слизистой оболочке рта; этот признак, свидетельствующий о повышении внутривенного давления и увеличении проницаемости сосудистой стенки на почве гипоксии, является ценным, но он не постоянен.

2) цианоз лица - часто встречающийся, но также непостоянный признак, может исчезать в первые часы после наступления смерти в результате стекания крови в нижележащие части трупа; с другой стороны при положении трупа лицом вниз синюшность может возникнуть и в тех случаях, когда смерть не связана с механической асфиксией.

3) разлитые интенсивные темно-фиолетовые трупные пятна - интенсивность их связана с жидким состоянием крови и потому легким ее перемещением в нижележащие части тела; такое состояние трупных пятен характерно для всех случаев, когда смерть наступает быстро, поэтому диагностическое значение этого признака невелико;

4) непроизвольное мочеиспускание, дефекация и извержение полового секрета - отмечаются при механической асфиксии далеко не в каждом случае и иногда наблюдается при других видах смерти (электротравмы, отравлений некоторыми ядами, скоропостижной смерти) .

Мелкие кровоизлияния в соединительных оболочках глаз, реже в коже лица, шеи и в слизистой оболочке рта - ценный признак асфиксии. Эти кровоизлияния могут быть многочисленными и единичными, чаще локализуются в переходных складках конъюнктивы. Образуются в результате повышения давления в системе верхней полой вены и увеличения проницаемости сосудистой стенки на почве гипоксии. Полнокровие и цианоз лица возникают уже в первые минуты асфиксического процесса и часто сохраняются на трупе, но часто исчезают через несколько часов после смерти в результате частичного стекания крови в нижерасположенные части трупа. Более медленное при прочих указанных равных условиях охлаждение трупа, быстрое образование разлитых, интенсивных трупных пятен, быстрое трупное окоченение, быстрое наступление гниения, выделения мочи, кала, спермы.

Внутренние признаки:

1) темная жидкая кровь - признак, постоянно наблюдаемый при механической асфиксии; однако такое же состояние крови свойственно и многим другим видам быстро наступившей смерти; темный цвет крови объясняется посмертным поглощением кислорода крови переживающими тканями.