Механическая асфиксия диагностика. Механическая асфиксия

Механическая асфиксия - нарушение внешнего дыхания в результате механического воздействия.

Повреждающий фактор - механическое воздействие, препятствующее поступлению воздуха в легкие и вызывающее гипоксию и гиперкапнию.

В течении механической асфиксии выделяют несколько периодов.

1. Предасфиктический период начинается с момента прекращения поступления воздуха в легкие.

2. Период инспираторной одышки. Недостаток кислорода в организме активирует инспираторный отдел дыхательного центра продолговатого мозга и приводит к возникновению инспираторной одышки. Наблюдается утрата сознания и выраженная гиподинамия, которые исключают самоспасение.

3. Период экспираторной одышки. Накопление в организме углекислоты приводит к активации экспираторного отдела дыхательного центра продолговатого мозга и экспираторной одышке. Возбуждение гладкой мускулатуры в сочетании с расслаблением сфинктеров приводит к непроизвольной дефекации, мочеиспусканию и семяизвержению.

4. Период кратковременной остановки дыхания. Накопление углекислоты приводит к полному прекращению функционирования дыхательного центра продолговатого мозга и прекращению дыхания.

5. Период терминального дыхания. Продолжающаяся гиперкапния способствует возбуждению дыхательного центра спинного мозга. Дыхательные движения короткие, прихлебывающие.

6. Период окончательной остановки дыхания. Избыток углекислоты приводит к истощению и параличу дыхательного центра спинного мозга. Раздражение центра блуждающих нервов, снижение артериального давления и замедление, а затем и падение сердечной деятельности завершают течение асфиктического процесса. Единичные сердечные сокращения после окончательной остановки дыхания наблюдаются в течение 5-30 минут.

При механической асфиксии на вскрытии выявляются общие признаки острой смерти, а также частные признаки, указывающие на различные ее виды.

Общие признаки асфиксии. При асфиксии, закончившейся смертью, обычно наблюдается ряд общих морфологических признаков, получивших название общеасфиктических, или признаков быстро наступившей смерти:

Цианоз лица, нередко с экхимозами;

Точечные кровоизлияния в конъюнктивах век, наиболее густо расположенные на переходных складках;

Интенсивные разлитые багрово-синюшного цвета трупные пятна с множественными внутрикожными кровоизлияниями (трупными экхимозами);

Непроизвольные дефекация, мочеиспускание и семяизвержение;

Темный оттенок крови;

Венозное полнокровие внутренних органов;

Острое вздутие легких;

Переполнение кровью правой половины сердца;

Мелкоочаговые кровоизлияния под висцеральной плеврой и эпикардом (пятна Тардье);

Жидкое состояние крови.

Частные признаки асфиксии отражают некоторые специфические признаки, указывающие на механизм развития асфиксического процесса. В зависимости от механизма возникновения принято выделять четыре вида механической асфиксии: странгуляционная, обтурацион-ная, компрессионная и асфиксия в замкнутом пространстве.

1. Странгуляционная асфиксия - сдавление органов шеи петлей, травмирующим предметом или частями тела невооруженного человека. При странгуляционной асфиксии образуется повреждение на шее, которое называется странгуляционной бороздой.

Судебно-медицинское значение странгуляционной борозды Определение типа и материала петли или травмирующего предмета (рис. 26). Закрытая петля окружает шею со всех сторон, образуя замкнутую странгуляционную борозду. Тупые твердые и мягкие гибкие предметы (петли) образуют закрытые и открытые странгуляционные борозды. Твердые петли образуют глубокие плотные борозды с четкими краями и выраженным осаднением; мягкие оставляют след в виде вдавленного полосовидного участка неповрежденной кожи

серого цвета. Одиночные, двойные или многооборотные странгу-ляционные борозды возникают при действии одиночных, двойных или многооборотных петель. Многооборотные борозды разделены по длиннику промежуточным валиком. Тупые твердые негибкие предметы образуют открытые и атипичные открытые странгуля-ционные борозды. От развилки дерева, спинки стула, перекладины табурета, части тела невооруженного человека (кисти, предплечья, плеча и предплечья, области коленного сустава, голени, стопы и др.) образуется атипичная открытая странгуляционная борозда. На поверхности странгуляционной борозды нередко фиксируются микрочастицы материала петли.

Определение рельефа поверхности травмирующего предмета. Ширина борозды соответствует ширине петли. Витая веревка оставляет след в виде косых параллельных полосчатых вдавлений; поясной ремень - сплошное осаднение, скрученная простыня или полотенце - прерывистые тонкие удлиненные узкие пересекающиеся полоски внутрикож-ных кровоизлияний, расположенных продольно или косопродольно по отношению к длиннику борозды. Действие узла приводит к локальным ущемлениям кожи с множественными внутрикожными кровоизлияниями, ограниченному осаднению, форма и размеры которого могут соответствовать форме и размерам узла.

Определение прижизненного или посмертного образования странгуляционной борозды. О прижизненном образовании борозды свидетельствуют осаднение и внутрикожные кровоизлияния по ходу странгуляционной борозды, кровоизлияния в подкожную клетчатку и мышцы шеи в проекции странгуляционной борозды, кровоизлияния в ножки грудных мышц, в области надрывов интимы сонных артерий, в глотке, корне и в зоне ущемления ткани языка, ретробульбар-ной клетчатке, мышцах спины, межпозвонковых дисках, ножках

Рис. 26. Жесткие петли образуют глубокие борозды с четкими краями, мягкие - оставляют след в виде вдавленного участка неповрежденной кожи

диафрагмы, в регионарных лимфатических узлах, кровоизлияния вокруг переломов подъязычной кости и хрящей гортани, отек подкожной клетчатки шеи выше уровня странгуляционной борозды, кровотечение из носа, рта и ушей, реактивные изменения в зоне кровоизлияний, изменение тинкториальных свойств кожи, нарушение активности ряда ферментов и некробиотические изменения мышечных волокон в полосе давления, выявляемые гистологическими и гистохимическими методами исследования. На посмертное образование борозды указывают отсутствие признаков прижизнен-ности странгуляционной борозды.

Условия возникновения странгуляционной асфиксии

Повешение - вид странгуляционной асфиксии, который возникает от сдавления органов шеи петлей, затянувшейся под тяжестью тела погибшего. Повешение чаще всего самоубийство, хотя встречаются несчастные случаи, убийства, казнь через повешение. При повешении странгуляционная борозда незамкнута (неповрежденный участок шеи соответствует положению свободного конца), неравномерно вдавлена (на противоположной узлу поверхности шеи борозда выражена в наибольшей степени), располагается в верхней трети шеи (выше щитовидного хряща) в косо-восходящем направлении (рис. 27).

При повешении в положении сидя или лежа расположение стран-гуляционной борозды изменяется, однако незамкнутый и неравномерный характер борозды все-таки будет свидетельствовать о повешении. При повешении в положении сидя могут образоваться две странгуляционные борозды в результате смещения неплотно затянутой петли вследствие сползания тела. При повешении в условиях ограниченного пространства возможно образование поверхностных повреждений в агональном периоде, во время судорог от ударов о близко расположенные предметы. Если труп касается горячих предметов (батарея отопления), на теле могут возникать не только поверхностные, но и глубокие контактные ожоги.

К косвенным признакам, указывающим на продольное растя-

Рис. 27. Повешение: странгуляци-онная борозда прерывистая, неравномерно вдавленная, косовосходя-щая спереди назад, расположенная в верхней трети шеи

жение шеи, относятся: поперечные разрывы интимы общих сонных артерий (признак Амюсса); кровоизлияния в адвентицию этих сосудов (признак Мартина) и в медиальные ножки грудино-ключично-сосцевидных мышц; кровотечение из носа, уха и рта; ущемление языка; симптом Фриберга (локальная вакуолизация интимы сонных артерий); кровоизлияния в регионарные лимфоузлы; повреждение костей и хрящей гортани; перелом зубовидного отростка II шейного позвонка; кровоизлияния в межпозвонковые диски (симптом Симона) и разрывы связок, фиксирующих шейный отдел позвоночника; повреждения шейного отдела спинного мозга; кровоизлияния в заглазничную клетчатку, в корень и ткань языка, глотку; образование трупных пятен в нижних конечностях и кистях (при длительном пребывании трупа в петле в вертикальном положении); удлинение шеи и иногда полный отрыв туловища.

Удавление петлей - вид странгуляционной асфиксии, который возникает при равномерном и плотном сдавлении шеи петлей. Почти всегда петля затягивается посторонней рукой. При удавлении петлей странгуляционная борозда располагается горизонтально, на уровне или ниже щитовидного хряща, равномерно вдавлена, имеет замкнутый характер. При попадании под петлю различных предметов странгуляционная борозда будет незамкнутой, однако на остальном протяжении она будет выражена в основном равномерно. Один из ее участков, соответствующий положению закрутки, узла или перехлеста свободных концов, в результате ущемления кожи будет иметь множественные взаимно пересекающиеся короткие и узкие полосы внутрикожных кровоизлияний или линейные ссадины (рис. 28).

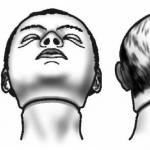

Удавление руками - вид стран-гуляционной асфиксии, который возникает при сдавлении шеи пальцами рук или между предплечьем и плечом. От действия пальцев рук на шее возникают круглые или овальные кровоподтеки, располагающиеся на небольшом расстоянии друг от друга, группами по два- четыре. На фоне кровоподтеков иногда образуются дугообразные или короткие полосовидные сса-

Рис. 28. Удавление петлей: странгу-ляционная борозда замкнутая, равномерно вдавленная, расположенная горизонтально в средней трети шеи

Рис. 29. Удавление руками: повреждения на шее от действия пальцев рук

дины от ногтей. При сдавлении шеи между предплечьем и плечом наружных повреждений на шее может и не быть, в то время как в подкожной клетчатке шеи образуются обширные разлитые кровоизлияния (рис. 29).

В результате сопротивления жертвы при повторных попытках удавления руками на шее образуются дополнительные повреждения, расположение которых носит беспорядочный характер. При прокладывании между руками и шеей мягких предметов наружные повреждения, как правило, не образуются, но выявляются переломы подъязычной кости, хрящей гортани и трахеи, массивные и глубоко расположенные кровоизлияния, окружающие сосудисто-нервные пучки шеи, трахею, пищевод.

Попытки подавить сопротивление жертвы выражаются в давлении на грудь, живот и конечности ногами нападающего, вследствие чего образуются множественные кровоподтеки, переломы ребер, иногда разрывы печени.

В подногтевом содержимом погибшего от удавления выявляются частицы кожи, следы крови, текстильные волокна, принадлежащие нападавшему.

2. Обтурационная асфиксия возникает в результате закрытия отверстий рта и носа или закрытия дыхательных путей.

При закрытии рта и носа руками на коже лица отмечаются небольшие кровоподтеки и поверхностные ссадины, на слизистой оболочке губ образуются ссадины, кровоподтеки, небольшие ранки от краев и неровностей зубов. При закрытии рта мягкими предметами (подушкой) повреждений на лице может не быть, а в полости рта, гортани и более глубоких отделах дыхательных путей могут обнаруживаться текстильные волоконца, пушинки, частицы птичьих перьев и др.

Смерть от закрытия просвета дыхательных путей может наступить в результате попадания в гортань или трахею инородных предметов, заполнения просвета трахеи и бронхов сыпучими телами, кровью, рвотными массами, которые обнаруживают на вскрытии. При разрезе легочной ткани и сдавлении ее из бронхов выделяются элементы крови или рвотных масс. Также отмечают острое

вздутие легких, их бугристость. Результаты вскрытия обязательно дополняются гистологическим исследованием кусочков легких из различных отделов, так как желудочное содержимое может легко перемещаться из желудка в полость носоглотки и затем в трахею и крупные бронхи.

Диагностика закрытия рта и носа ребенка молочной железой матери, заснувшей во время кормления, основана на общеасфиктических признаках смерти при отсутствии повреждений на лице.

Утопление. Большинство утоплений - это несчастные случаи; встречаются случаи самоубийства путем утопления, возможна внезапная смерть в воде в результате имевшегося у покойного заболевания, встречается утопление и как способ убийства. Водоемы используют как место сокрытия трупа или его частей.

Повреждающие факторы:

Гипоксия - закрытие дыхательных путей водой сопровождается резко выраженным кислородным голоданием;

Гиперволемия - вода аспирируется во время одышки до момента остановки сердечной деятельности; через повреждения легочной паренхимы и ее сосудистой сети жидкость проникает в кровь через легочные мембраны. Проникновение воды увеличивает объем циркулирующей крови;

Гемолиз эритроцитов - разведение крови в сосудистом русле водой приводит к развитию прогрессирующего гемолиза;

Гиперкалиемия - гемолиз сопровождается выходом в плазму крови большого количества калия и резким дисбалансом между содержанием калия и натрия.

Судебно-медицинское значение исследования трупа

Установление причины смерти (утопление, смерть в воде и др.)

и типа утопления При истинном типе утопления (заполнение дыхательных путей водой) диагностируются: бледность кожных покровов; розовый или светло-фиолетовый цвет трупных пятен; стойкая и не спадающаяся белая мелкопузырчатая пена с розоватым (за счет гемолиза эритроцитов) оттенком вокруг отверстий носа, рта и в дыхательных путях (высохнув, пена образует ячеистый «скелет»); ил, песок, водоросли или мелкопузырчатая розовая пена в дыхательных путях; резкое вздутие легких; большой вес легких (за счет аспирированной воды); полосчатые, без четких границ красноватые кровоизлияния под легочной плеврой (пятна Пальтауфа-Рассказова-Лукомского);

истечение большого количества жидкости с поверхности разреза легких.

Лабораторные признаки истинного утопления: распространенная эмфизема легких и малокровие сосудов; резкий отек стенки сосудов легких; выраженный периваскулярный отек; очаговый отек межальвеолярных перегородок; гемолиз с выходом гемоглобина в отечную жидкость; наличие инородных частиц, в том числе и диатомовых водорослей или планктона во внутренних органах и в костном мозге длинных трубчатых костей (возможно обнаружение псевдопланктона у лиц, при жизни длительное время работавших в условиях повышенной запыленности воздуха и умерших не от утопления); обнаружение во внутренних органах водных форм бактерий, относящихся к семейству псевдомонад и содержащихся только в воде (бактериальный метод А.М. Мишульского, 1989, дающий положительный результат только в первые 20 часов после смерти, пока кровь трупа сохраняется стерильной); обнаружение во внутренних органах, в частности в сосудистых сплетениях головного мозга, кварцсодержащих минеральных включений.

При асфиктическом типе утопления (в результате спазма голосовой щели) диагностируют: синюшность кожных покровов; обильные сине-фиолетовые трупные пятна; одутловатость и синюшность лица; мелкоточечные кровоизлияния в конъюнктиву век; следы непроизвольного выделения кала, мочи, спермы; полнокровие внутренних органов; резкое переполнение кровью правых отделов сердца; разжижение крови правой половины сердца по сравнению с кровью левой половины за счет повышенного лимфооттока из легких; вздутие и увеличение объема легких (сухих при разрезе, легких по весу; пены в них, как правило, мало). Переполнение водой желудка является решающим признаком при дифференциации с другими видами асфиксии, когда картина вскрытия идентична, но воды в желудке мало или нет вовсе. Непроизвольные глотательные движения при ларингоспазме ведут к заглатыванию большого количества воды (до 1 литра и более). Отличить воду, заглоченную в процессе утопления, от поступившей с пищей позволяет отстаивание желудочного содержимого в цилиндре: в заглоченной при утоплении воде образуются три слоя - плотный осадок, прозрачная жидкость и на ее поверхности мелкопузырчатая пена.

Довольно часто (около 75% случаев) при обоих типах утопления определяется наличие жидкости утопления в пазухе кли-

Рис. 30. Различные виды планктона, населяющие воду любого водоема

новидной кости (признак В.А. Свешникова). При вскрытии содержимое пазухи собирают шприцем, измеряют количество, готовят и исследуют нативные препараты методом световой микроскопии с целью выявления планктона (рис. 30), спор растений, простейших и прочих элементов среды водоема.

Синкопический тип утопления встречается в 10-15% случаев утопления: смерть наступает вследствие одновременного рефлекторного прекращения деятельности сердца и дыхания, наблюдается у женщин и детей вследствие испуга, воздействия холодной воды (гидрошок) или раздражения верхних дыхательных путей даже небольшим количеством проникшей воды (ларинго-фарингиальный шок). Доказать синкопический вариант смерти от утопления на практике почти никогда не удается.

Установление давности наступления смерти и длительности пребывания трупа в воде:

Набухание, сморщивание, мацерация кончиков пальцев наступает через 2-3 часа, мацерация ладоней и подошв - через 2-3 суток; мацерация тыльных поверхностей ладоней и подошв и отхожде-ние кожи («перчатки смерти») - через неделю (рис. 31);

Отделение (выпадение) волос заканчивается обычно к 4-6-й неделе;

Всплывание трупа на поверхность воды происходит

на 7-20-й день (летом) в результате образования и скапливания в полостях и тканях гнилостных газов. В холодной воде всплыва-ние трупа происходит позже - через 2-3 недели. Зимой трупы остаются на дне рек, озер и колодцев много недель. При появлении загнившего трупа в ограниченных по объему водоемах необ-

Рис. 31. Мацерация ладоней с отхож-дением кожи («перчатки смерти»)

ходимо обследовать их для установления каких-то креплений,

удерживавших труп. Установление прижизненности повреждений на трупе, извлеченном из воды, механизма и давности их образования, причинной связи со смертью

Прижизненные повреждения могут быть причинены до попадания тела в воду или в воде при прыжках, нырянии и ударах о дно (например, перелом шейного отдела позвоночника в результате удара головой о дно при прыжках в воду). При пребывании трупа в воде в течение 4-5 суток признаки прижизненности могут быть полностью утрачены.

Посмертные повреждения возникают при ударах о грунт, о детали водных сооружений и предметов; при ударах вращающимися винтами, подводными крыльями и другими элементами конструкций судов; труп может увлекаться течениями и переноситься на значительные расстояния, попадать в ямы, расщелины, под затонувшие и движущиеся суда, подводные сооружения. Одежда повреждается при волочении по дну. Посмертные повреждения возникают при поисках и извлечении трупа из воды баграми и т.д. Рыбы, раки и водные насекомые также повреждают труп.

3. Компрессионная асфиксия - сдавление груди и (или) живота во время землетрясений, обвалов, сходов ледников, лавин, в результате производственных и транспортных травм, сдавления в толпе. Таким способом умерщвляют своих жертв гигантские удавы. Компрессионная асфиксия может развиться при тугом пеленании детей, при придавливании туловища грудного ребенка во сне частью тела матери.

О сдавлении груди и живота как виде механической асфиксии говорят в тех случаях, когда компрессия туловища не приводит к множественным переломам костей, разрывам внутренних органов и другим грубым повреждениям. Сдавление груди и живота вызывает ограничения дыхательных экскурсий легких и резкое нарушение общего кровообращения от сильного давления на грудь и живот. Венозная кровь не поступает в легкие, ткань которых переполнена обогащенной кислородом кровью. При вскрытии погибших обнаруживаются резкий цианоз лица и верхних отделов груди и множественные мелкие кровоизлияния в этих же областях (экхимотическая маска); очаговые кровоизлияния в скелетной мускулатуре головы, шеи и верхних отделов туловища; на коже груди полосчатые крово-

излияния, повторяющие рельеф складок одежды, а также частицы грунта.

4. Асфиксия в замкнутом пространстве - редкий вид механической асфиксии, который развивается при пребывании в ограниченном объеме замкнутого пространства: в полиэтиленовом мешке, наброшенном на голову и плотно прилегающем к шее; в изолирующих противогазах; в отсеках затонувших судов.

Повреждающий фактор - сочетание гиперкапнии, гипоксии, гипоксемии. Расчетным и экспериментальным путем доказано, что к моменту гибели человека в ограниченном объеме замкнутого пространства окружающий воздух содержит сниженную, но допустимую концентрацию кислорода, в то время как содержание углекислоты достигает смертельного уровня (8-10% и более).

Диагностика. При вскрытии трупов людей, погибших в замкнутом пространстве, выявляют лишь признаки быстро наступившей смерти. Вывод о причине смерти делается в предположительной форме, применительно к заданным условиям конкретного места гибели человека. Факт смерти от длительного пребывания в замкнутом пространстве можно установить расчетным путем. При этом опираются на совокупность следующих исходных сведений: состояние здоровья и возраст пострадавшего; объем замкнутого пространства и время пребывания в нем; количество кислорода, вдыхаемого из атмосферы замкнутого пространства в заданный промежуток времени; количество кислорода в замкнутом пространстве к концу заданного промежутка времени; количество углекислоты, выдыхаемой в замкнутый объем; концентрация углекислоты в атмосфере замкнутого пространства к концу заданного промежутка времени.

▲ Тестовый контроль уровня знаний

Выберите один или несколько правильных, по вашему мнению, ответов.

1. Наиболее часто при повешении встречается следующая стран-гуляционная борозда:

1) замкнутая;

2) косовосходящая;

3) горизонтальная;

4) незамкнутая.

2. Резкое увеличение объема легких с пятнами Рассказова- Лукомского наблюдается:

1) при смерти от сдавления груди и живота;

2) при смерти от удавления петлей;

3) при смерти от закрытия дыхательных путей рвотными массами;

4) при смерти в результате утопления.

3.К признакам механической асфиксии относятся:

1) мелкие кровоизлияния в соединительной оболочке глаз;

2) цианоз лица;

3) разлитые интенсивные синюшно-фиолетовые трупные пятна;

4) мелкоточечные кровоизлияния под легочную плевру.

4. Обязательным исследованием для диагностики утопления является исследование на_.

5. При асфиктическом типе утопления ведущим звеном танато-генеза является острое расстройство внешнего дыхания в результате _.

Τ Контроль усвоения учебного материала модуля

Задача 1.

При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружено: в верхней трети шеи - одиночная, незамкнутая, косовосходя-щая странгуляционная борозда шириной от 2,2 до 2,5 см и глубиной до 0,3 см. На передней поверхности шеи борозда расположена на уровне щитовидного хряща, на боковых - поднимается вверх, проходит слева на 4 см ниже угла нижней челюсти и на 6 см ниже сосцевидного отростка, справа - соответственно на 4 см и на 6 см. На задней поверхности шеи борозда направлена косо, снизу вверх к затылочному бугру, где она прерывается. Дно борозды на передней поверхности шеи представлено ссадиной коричневого цвета и пергаментной плотности. По краям борозды четко обозначены валики неповрежденной кожи с выраженными багрово-красными кровоизлияниями диаметром до 0,2 см.

Трупные пятна багрово-синюшного цвета расположены на задней поверхности тела, лицо синюшное. В соединительных оболочках глаз единичные темно-красные точечные кровоизлияния. Рот полуоткрыт, кончик языка прикушен. Хрящи гортани, трахеи и подъязычная кость целы. На внутренней поверхности сонных артерий - небольшие поперечные надрывы интимы сосудов. Внутренние органы полнокровны. На задней поверхности легких, под плеврой, а также под эпикардом сердца единичные темно-красные точечные

кровоизлияния. В полостях сердца темная жидкая кровь. От всех органов и полостей трупа ощущается резкий запах этилового алкоголя.

Каких-либо патологических изменений в органах трупа не обнаружено.

Задача 2. Определите вероятную причину смерти.

В кювете дороги обнаружен опрокинутый легковой автомобиль. Верхняя часть туловища погибшего водителя находится под крышей автомобиля.

При судебно-медицинском исследовании трупа установлено: на лице, передней и задней поверхности груди множественные ссадины, а также множественные крупно-точечные внутрикожные кровоизлияния багрового цвета. Трупные пятна багрово-синюшного цвета расположены на задней и боковых поверхностях тела. Лицо синюшное. При ощупывании груди отмечается крепитация ребер. Проба на пневмоторакс отрицательная. Легкие ярко красного цвета, вздуты, с поверхности разрезов стекает светлая красная жидкая кровь и пенистая жидкость. Под висцеральной плеврой легких множественные точечные кровоизлияния красного цвета. В полостях сердца и просвете крупных сосудов жидкая кровь. Внутренние органы полнокровны. От органов и полостей трупа ощущается запах алкоголя.

Задача 3. Определите вероятную причину смерти.

Обнаружен всплывший из реки труп неизвестного мужчины.

При судебно-медицинском исследовании трупа установлено: кожные покровы зеленого цвета с крупными пузырями со стекающей из них гнилостной жидкостью. Живот, мошонка и половой член резко увеличены в размерах. Трупные пятна не различимы. В плевральной и брюшной полостях большое количество газов и коричневатой жидкости. Легкие вздуты, коричневого цвета, с поверхности разрезов стекает жидкая кровь. В полостях сердца и просвете крупных сосудов жидкая кровь. В желудке большое количество жидкости. При вскрытии придаточных пазух и средних ушей из полостей вытекает жидкость. При исследовании почки на планктон обнаружено большое количество створок планктона.

Асфиксия (задушение) - это острое нарушение газообмена в организме. Чаще всего она происходит вследствие прекращения доступа воздуха или накопления в нем вредного для организма углекислого газа. В обоих случаях развивается кислородное голодание организма, приводящее в конечном итоге к смерти.

Асфиксия может быть вызвана различными причинами: прекращением доступа воздуха в легкие вследствие механического препятствия, нарушением нормальной способности красящего вещества крови - гемоглобина передавать кислород воздуха клеткам организма (при отравлении некоторыми ядами), потерей способности клеток воспринимать кислород из крови (при некоторых заболеваниях) и др.

В практике судебно-следственных органов чаще всего встречается асфиксия, вызванная механическими причинами. Механическая асфиксия возникает при повешении, сдавлении шеи петлей, руками, при закрытии отверстий рта и носа, при попадании в дыхательные пути инородных тел, при сдавлении груди и живота, при нахождении в замкнутом пространстве, при утоплении.

Механическая асфиксия представляет собой комплекс тяжелых явлений - возбуждение, затем угнетение центральной нервной системы, резкое нарушение дыхания, кровообращения, значительные нарушения нормального химического состава организма - и заканчивается смертью вследствие паралича дыхательного центра.

В процессе умирания от механической асфиксии выявляются четыре основных периода, следующих друг за другом и характеризующихся резким расстройством дыхательных движений - одышкой, проявляющейся в том, что сначала умирающий производит преимущественно глубокие судорожные вдохи, затем начинают преобладать глубокие судорожные выдохи; после этого наблюдается временная задержка дыхания - терминальная пауза, затем следует атональное дыхание. После остановки дыхания сердце может сокращаться еще несколько минут, иногда сердцебиение и дыхание прекращаются одновременно. В период одышки отмечаются отдельные судорожные подергивания мышц туловища и конечностей, которые переходят в общие судороги. Смерть от механической асфиксии наступает в течение нескольких минут. При этом имеет значение состояние здоровья, возраст, упитанность и др. Не исключается возможность моментальной смерти от паралича сердца, если умерший страдал сердечным заболеванием.

Общие признаки смерти от асфиксии. При наружном осмотре трупа наблюдается синюшность лица, особенно сильно выраженная в первые часы после смерти; через несколько часов она может исчезнуть вследствие стекания крови в нижележащие отделы. Иногда отмечается расширение зрачков, потеки крови из носа, ущемление кончика языка между зубами и пена у рта. Наряду с этим на внутренней поверхности век могут обнаруживаться точечные кровоизлияния. Их можно видеть, оттянув веки вверх и вниз. Мелкие кровоизлияния могут наблюдаться также на коже лица и шеи. Трупные пятна, как правило, очень интенсивны, темно-багровые, появляются они довольно быстро. Трупные пятна - это своеобразная окраска кожных покровов трупа, образующаяся вскоре после остановки сердца. При прекращении кровообращения жидкая кровь стекает вниз и пропитывает нижележащие ткани и кожные покровы трупа, придавая им соответствующую окраску. В области промежности трупа или на одежде часто обнаруживаются следы непроизвольного мочеиспускания и испражнения. У мужчин могут быть обнаружены следы спермы, выделяющейся в виде капли из мочеиспускательного канала.

При внутреннем исследовании трупа диагностических признаков, строго специфичных для механической асфиксии, не имеется, но совокупность ряда их может быть характерной для смерти от асфиксии. Одним из постоянных признаков является темная жидкая кровь. Однако она может обнаруживаться не только при механической асфиксии, но и при быстрой смерти от других причин. При механической асфиксии всегда наблюдается переполнение кровью правой половины сердца. Следующий существенный признак - полнокровие внутренних органов вследствие застоя крови в венозной системе. Часто при асфиксии встречаются мелкие, величиной с просяное зерно, кровоизлияния на поверхности легких или между их долями, под эпикардом, под слизистой оболочкой рта и верхних дыхательных путей. Эти кровоизлияния называются экхимозами, или пятнами Тардье. Они образуются вследствие переполнения кровью и разрыва мельчайших кровеносных сосудов. Непостоянным признаком является сокращенная и малокровная селезенка.

Повешение

При повешении смерть наступает вследствие сдавления шеи петлей, затягиваемой тяжестью тела.

Петли по механизму их затягивания на шее могут быть неподвижными и скользящими.

Петля имеет узел, кольцо и свободный конец. Если узел плотно завязан и кольцо не меняет своих размеров, то такая петля называется неподвижной, или фиксированной. Чаще же петля на одном конце имеет маленькое "ушко" - узел, в него продевается другой свободный конец, вследствие чего образуется легко подвижное кольцо петли. Такая петля называется скользящей.

В зависимости от материала, используемого для петель, они делятся на жесткие (проволока, электрошнур и т. п.); полужесткие (ремни, толстые и грубые веревки) и мягкие, изготовленные из широкого мягкого материала, например полотенца, простыни, шарфа.

По числу оборотов петли вокруг шеи петли делятся на одиночные, двойные, тройные и множественные.

Во всех случаях повешения при осмотре места происшествия должны быть сохранены петля и ее узел, так как материал петли, способ завязывания ее в некоторых случаях могут помочь установить профессию потерпевшего или убийцы (ткач, моряк, рыбак и т. д.).

При наружном исследовании погибшего от повешения или удавления петлей характерным и достоверным признаком является вдавленный след на шее - странгуляционная борозда.

Рис. 19. Типичное (А) и атипичное (Б) наложение петли

При обнаружении странгуляционной борозды необходимо обратить внимание на ее общий вид, расположение и направление. По этим признакам можно судить о характере сдавления шеи, вызвавшего смерть (повешение или удавление петлей). Направление борозды зависит от способа наложения петли на шею. При повешении петля может быть расположена типично и атипично. Типичной странгуляционная борозда считается тогда, когда узел петли находится на затылке. При атипичной странгуляционной борозде узел петли находится под подбородком или сбоку (рис. 19).

.jpg) Рис. 20. Самоповешение. Жесткая странгуляционная борозда

Рис. 20. Самоповешение. Жесткая странгуляционная борозда

При повешении странгуляционная борозда всегда направлена косо - снизу вверх. Это вызвано тем, что одна часть петли (свободный конец) укрепляется за какой-либо предмет (гвоздь, косяк двери, сук и т. д.), а другая, собственно сама петля, тяжестью тела увлекается вниз. При этом наибольшая вдавленность борозды образуется на противоположной узлу стороне петли, т. е. в месте наибольшего давления на шею.

Странгуляционная борозда может быть замкнутой, когда оба "конца ее сходятся в том месте, где располагался узел петли, или открытой, когда концы не смыкаются друг с другом.

В зависимости от материала петли борозда может быть жесткой, мягкой или переходной. Жесткая странгуляционная борозда образуется при наложении петли из плотного материала с небольшим поперечным сечением (шпагат, проволока, электрошнур). Она всегда хорошо выражена, вдавлена, имеет пергаментный вид, темно-бурый цвет, плотна на ощупь (рис. 20). На трупах и у лиц, освобожденных из петли и оставшихся в живых, такие странгуляционные борозды сохраняются очень долго.

Мягкие борозды выражены нечетко, имеют вид широких, бледно-синюшных, слегка вдавленных полос. Они нестойки и сравнительно быстро исчезают.

Переходные, или смешанные, странгуляционные борозды представляют собой комбинацию первых двух.

Странгуляционная борозда является негативным отпечатком материала петли, отображая ее характерные особенности: ширину, наличие узлов и др., и выражена тем лучше, чем дольше труп находился в петле (рис.21).

Для органов предварительного следствия очень важно установить, образовалась ли борозда при жизни пострадавшего или посмертно, так как известны убийства с последующим подвешиванием трупа для симуляции самоубийства. Прижизненная странгуляционная борозда бывает бледной, малокровной вследствие выдавливания из сосудов крови. Над бороздой и под ней сосуды расширены и переполнены кровью, местами обнаруживаются мелкие кровоизлияния. Странгуляционная борозда соответственно количеству петель на шее может быть одиночной, двойной и множественной. В этих случаях между витками ее образуются возвышающиеся кожные валики. От сдавления и разрывов мелких сосудов в этих валиках возникают точечные кровоизлияния - это почти бесспорный признак прижизненности. Однако иногда смерть в петле может наступать очень быстро от паралича сердца, и тогда кровенаполнения сосудов и кровоизлияний в области борозды может и не быть.

.jpg) Рис. 21. Самоповешение. Странгуляционная борозда от петли ремня, прошитого узорами

Рис. 21. Самоповешение. Странгуляционная борозда от петли ремня, прошитого узорами

В случаях, когда труп человека, удавленного петлей, затем подвешивают с целью симуляции самоубийства, на шее образуются две странгуляционные борозды - одна из них горизонтальная, прижизненная, другая косая, образовавшаяся посмертно.

Для установления прижизненности борозды ее обязательно исследуют в проходящем свете. Для этого кожу со странгуляционной бороздой отсепаровывают от мягких тканей и просматривают на свет. Если борозда прижизненная, то по краям ее видны расширенные и переполненные кровью сосуды, а иногда и мелкие кровоизлияния. Наряду с исследованием в проходящем свете можно применить также бинокулярный стереоскопический микроскоп; кусочки странгуляционной борозды обязательно исследуют гистологически.

Помимо странгуляционной борозды есть и другие характерные признаки смерти от асфиксии. Если труп долго висел в петле, то трупные пятна наиболее ярко выражены на нижних отделах туловища и нижних конечностях. Иногда на фоне пятен видны точечные кровоизлияния. Предплечья и кисти рук имеют синюшный оттенок. В некоторых случаях сдавление шеи петлей сопровождается повреждением гортани: чаще наблюдаются переломы или надломы больших рожков подъязычной кости и верхних рожков щитовидного хряща. Вследствие давления петли возникают кровоизлияния в мышцы шеи. Могут наблюдаться кровоизлияния и даже надрывы мышц у места прикрепления грудино-ключичных мышц с образованием небольших кровяных сгустков, что, несомненно, указывает на то, что эти повреждения возникли прижизненно. Вследствие сильного растяжения шеи тяжестью висящего тела одновременно растягиваются и сонные артерии, что приводит к поперечному разрыву их внутренних оболочек ниже петли. При этом между расслоенными оболочками можно увидеть скопление свернувшейся крови. Данный признак указывает на прижизненность повреждения, но он встречается не всегда.

Для органов следствия очень важно установить, имеются ли на трупе повреждения.

Судебно-медицинский эксперт в таких случаях должен определить характер этих повреждений - прижизненный или посмертный - и чем они нанесены.

.jpg) Рис. 22. Повешение на воротнике одежды. Алкогольное опьянение. Несчастный случай (личное наблюдение)

Рис. 22. Повешение на воротнике одежды. Алкогольное опьянение. Несчастный случай (личное наблюдение)

В большинстве случаев повешение - это самоубийство, но возможны несчастные случаи и даже убийства. При самоубийствах тело повешенного во время судорог может ударяться о расположенные вблизи твердые предметы, например выступающие детали комнат, косяки дверей, металлические части лестниц, сучки дерева и т. д. В этих случаях повреждения носят поверхностный характер и располагаются на выступающих частях тела - на носу, подбородке, на кистях рук. При самоповешении могут обнаруживаться и более тяжелые повреждения вплоть до резаных и колотых ран, которые были нанесены с целью самоубийства до повешения. Это часто наблюдается у психических больных.

При убийстве путем повешения повреждения на трупе имеют прижизненный характер. В таких случаях в результате борьбы и самообороны возникают кровоизлияния и ссадины на руках, шее, лице, груди. Возможны случаи убийства и без каких-либо повреждений, когда путем обмана или во время сна накидывают петлю на шею, а свободный конец ее быстро закрепляют за какой-либо предмет.

Решить вопрос, имело ли место убийство, несчастный случай или самоубийство, только по характеру повреждений почти невозможно. Необходимо тщательно осмотреть место происшествия, его обстановку, позу и одежду повешенного, характер петли и узлов, а также всех изменений на трупе.

Обстоятельства повешения. В большинстве случаев самоповешение совершают лица, психически неустойчивые или находящиеся в состоянии алкогольной депрессий. Возможны случаи самоубийства детей школьного возраста на почве различных детских переживаний и других мотивов.

Как уже отмечалось, при повешении могут быть случаи убийства путем обманного накидывания петли на шею физически здорового человека или находящегося в состоянии сна. Возможны убийства путем повешения больных, физически ослабленных и лиц, пребывающих в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Наличие во внутренних органах при смерти от повешения большого количества алкоголя может указывать на убийство, так как в состоянии тяжелого алкогольного опьянения такие лица не только не могут сопротивляться, но и не в состоянии самостоятельно совершить самоповешение.

.jpg) Рис. 23. Самоповешение: ноги согнуты, касаются земли

Рис. 23. Самоповешение: ноги согнуты, касаются земли

Случайным самоповешением может закончиться имитация самоубийства или симуляция его.

Повешение как несчастный случай встречается редко. Жертвами его бывают главным образом маленькие дети: ребенок просовывает голову между прутьями или в порванную сетку кровати, в которой ущемляется его шея, теряет сознание и умирает от асфиксии. Аналогичная смерть вследствие случайного прижатия шеи к какому-либо узкому предмету встречается и у взрослых, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В нашей практике был случай, когда пьяный сел на ступеньки крыльца, а на перилах висели свернутые в несколько оборотов веревочные вожжи, в которые он просунул голову, и заснул. Вследствие давления шеи на вожжи наступило самоповешение и смерть,

В другом случае мужчина в состоянии опьянения, желая согреться, сел на табурет у дверцы печи и, засыпая, воротником пиджака зацепился за выступающий конец задвижки дверцы. Смерть наступила от сдавления шеи воротником одежды (рис. 22),

.jpg) Рис. 24. Парное самоповешение

Рис. 24. Парное самоповешение

Позы повешенных, в частности самоубийц, бывают самыми разнообразными: повешенные могут висеть свободно в петле; голова может находиться в петле, а ноги в полусогнутом или согнутом положении опираться на пол, на землю (рис. 23). Самоубийцы могут находиться в различных позах: стоя на ногах, коленях, в полулежачем или лежачем положении на кровати, при этом свободный конец петли бывает укреплен на спинке кровати или на другом предмете. Иногда самоубийца прежде чем повеситься, надев петлю, связывает себе ноги или руки или то и другое. Бывают и парные самоубийства, когда мужчина и женщина совершают самоубийство в одной петле (рис. 24).

Асфиксия, вызванная воздействием на организм механического фактора, называется механической асфиксией. Понятие «асфиксия» переводится как «отсутствие пульса» (а - отрицание, sphygmos - пульс). В основе механической асфиксии лежат механические препятствия для поступления воздуха в легкие. В генезе такой асфиксии играют роль два основных момента: острая кислородная недостаточность и одновременное накопление углекислоты, что и определяет возникновение патофизиологического процесса.

При механической асфиксии прекращается доступ воздуха в организм через дыхательные пути, а поэтому кислород быстро потребляется тканями и в них накапливается угольная кислота. В течение нескольких минут это приводит к параличу центральной нервной системы и наступлению смерти. Таким образом, механическую асфиксию в основном характеризуют: действие внешнего фактора, механически прерывающего циркуляцию воздуха в дыхательных путях, и как следствие этого - почти полное исчезновение кислорода из крови и тканей и накопление в них углекислоты.

Классификация

:

1. странгуляционная асфиксия:

- повешение;

- удавление петлей;

- удавление руками;

- удавление твердым предметом

2. обтурационная асфиксия:

- закрытие отверстий рта и носа руками, мягкими предметами;

- закрытие просвета дыхательных путей компактными инородными телами;

- аспирация сыпучих веществ

- аспирация жидкостей

- аспирация желудочного содержимого

- утопление в воде:

- истинное ("мокрое")

- асфиктическое ("сухое")

- утопление в других жидких средах

- компрессионная асфиксия: сдавление груди и живота;

- асфиксия в ограниченном замкнутом пространстве.

Различают 7 стадий асфиксии : 1) предасфиктическая, 2) инспираторной одышки, 3) экспираторной одышки, 4) кратковременной остановки дыхания (или период покоя), 5) терминального дыхания, 6) стойкой остановки дыхания. 7) остановки сердца.

Первая предасфиктическая стадия. Эта стадия длится обычно первые 10-20 секунд, но может длится и несколько минут. Большую роль здесь играет тренированность человека к задержке дыхания.

Период инспираторной одышки. В эту стадию, длительностью обычно около 1 минуты, происходит превалирование вдоха над выдохом. Зависит эта фаза в основном от объема легких и количества в них воздуха. Обеднение крови кислородом и накопление угольной кислоты рефлекторно и непосредственно раздражают центральную нервную систему и обусловливают наступление нарастающей по глубине и удлинению дыхательного ритма одышки.

Третья стадия – период экспираторной одышки – при которой происходит превалирование выдоха над вдохом. Эта стадия проявляется сокращением мышц тела вплоть до мышечных судорог. В эту стадию также происходит также посинение слизистых, расширение зрачков, замедление сердцебиения, вначале повышением, а затем снижением артериального давления. На второй минуте дыхание на высоте вдоха прерывают единичные судорожные подергивания отдельных групп мышц, надо думать, от раздражения соответствующих участков коры. В конце первой - начале второй минуты теряется сознание; Примерно к третьей минуте раздражение распространяется на всю кору, и наступают общие судороги с выделением кала и мочи. Судороги заканчиваются опистотонусом.

Четвертая стадия асфиксии - покой. Эта стадия длится в течение нескольких секунд или минут.

Через 30 - 45 секунд от начала стадии покоя появляются отдельные редкие и слабые сокращения дыхательных мышц - «терминальное дыхание» - пятая стадия; сокращения сердца учащаются, но становятся слабее. К концу четвертой минуты терминальное дыхание замирает, сохраняется лишь постепенно слабеющее сердцебиение.

Шестая стадия асфиксии – окончательная остановка дыхания.

Седьмая стадия - остановка сердца, которая наступает к 5 - 8-й минуте.

Интенсивность выраженности и продолжительность отдельных стадий асфиксии в определенной степени зависят от ряда факторов: вида механической асфиксии, возраста, состояния здоровья и т.п.

Механическая асфиксия сопровождается тяжелыми нарушениями со стороны центральной нервной системы. Сознание утрачивается в конце первой или в начале второй минуты; при удавлении, особенно при повешении, значительно раньше. При медленно развивающейся асфиксии потере сознания предшествует расстройство зрения, слуха, утрачивается чувство боли.

Для механической асфиксии характерна быстро наступающая адинамия, активные движения становятся невозможными. Повышение возбудимости гладкой мускулатуры кишечника и мочевого пузыря при одновременном расслаблении сфинктеров приводит к непроизвольному извержению мочи и кала. По этой же причине происходит выделение семенной жидкости у мужчин и содержимого цервикального канала у женщин.

Признаки асфиксии :

Наружные признаки :

мелкие кровоизлияния в соединительной оболочке глаз - могут быть множественными, чаще локализация на переходных складках конъюнктивы; при длительно протекающей асфиксии такие же кровоизлияния могут образовываться в коже век, лица, шеи, верхней части груди, на слизистой оболочке рта; этот признак, свидетельствующий о повышении внутривенного давления и увеличении проницаемости сосудистой стенки на почве гипоксии, является ценным, но он не постоянен.

цианоз лица - часто встречающийся, но также непостоянный признак, может исчезать в первые часы после наступления смерти в результате стекания крови в нижележащие части трупа; с другой стороны при положении трупа лицом вниз синюшность может возникнуть и в тех случаях, когда смерть н связана с механической асфиксией.

разлитые интенсивные темно-фиолетовые трупные пятна - интенсивность их связана с жидким состоянием крови и потому легким ее перемещением в нижележащие части тела; такое состояние трупных пятен характерно для всех случаев, когда смерть наступает быстро, поэтому характерно для всех случаев, когда смерть

наступает быстро, поэтому диагностическое значение этого признака невелико;

непроизвольное мочеиспускание, дефекация и извержение полового секрета - отмечаются при механической асфиксии далеко не в каждом случае и иногда наблюдается при других видах смерти (электротравмы, отравлений некоторыми ядами, скоропостижной смерти).

Мелкие кровоизлияния в соединительных оболочках глаз, реже в коже лица, шеи и в слизистой оболочке рта - ценный признак асфиксии. Эти кровоизлияния могут быть многочисленными и единичными, чаще локализуются в переходных складках конъюнктивы. Образуются в результате повышения давления в системе верхней полой вены и увеличения проницаемости сосудистой стенки на почве гипоксии. Полнокровие и цианоз лица возникают уже в первые минуты асфиксического процесса и часто сохраняются на трупе, но часто исчезают через несколько часов после смерти в результате частичного стекания крови в нижерасположенные части трупа. Более медленное при прочих указанных равных условиях охлаждение трупа, быстрое образование разлитых, интенсивных трупных пятен, быстрое трупное окоченение, быстрое наступление гниения, выделения мочи, кала, спермы.

Внутренние признаки :

- темная жидкая кровь - признак, постоянно наблюдаемый при механической асфиксии; однако такое же состояние крови свойственно и многим другим видам быстро наступившей смерти; темный цвет крови объясняется посмертным поглощением кислорода крови переживающими тканями.

- переполнение кровью правой половины сердца - связано с затруднением кровообращения в малом круге; при быстрой смерти в правой половине сердца крови всегда больше, чем в левой; однако при смерти от механической асфиксии различие в кровенаполнении обеих половин сердца всегда более отчетливое.

- полнокровие внутренних органов - встречается при многих видах быстро наступившей смерти; само по себе оно диагностического значения не имеет.

- относительное малокровие селезенки - признак, встречающийся сравнительно редко; разными авторами он оценивается неодинаково, но большинство склоняется к тому, что малокровие селезенки в сочетании с другими данными следует использовать для диагностики смерти от механической асфиксии.

- подплевральные и подэпикардиальные мелкие кровоизлияния - являются частой находкой при механической асфиксии. Величина их обычно небольшая - от точечных до размеров просяного зерна, цвет интенсивно темно-красный, часто с синюшным оттенком; количество их от единичных до десятка и более; под плеврой легких они чаще всего обнаруживаются на диафрагмальной и междолевых поверхностях, на сердце - под эпикардом на задней его поверхности; возникновение этих кровоизлияний обусловлено резким повышением давления в мелких венах и капиллярной сети в период судорог, а также увеличением проницаемости сосудистой стенки в результате кислородного голодания тканей; мелкие кровоизлияния при механической асфиксии наблюдаются не только под серозными оболочками, но и в мышцах и во всех внутренних органах, как морфологическое проявление чрезвычайно быстрой реакции сосудистой системы на возникновение в организме острого кислородного голодания; мелкие кровоизлияния под плеврой и эпикардом встречаются и при других видах смерти, однако при механической асфиксии они встречаются чаще и бывают более многочисленными.

- острая альвеолярная, реже межуточная, эмфизема легких.

Жидкое состояния крови в сердце и сосудах трупа, обусловленное гиперкапнией, постоянно наблюдается при смерти от механической асфиксии. Жидкое состояние крови приводит к быстрому образованию интенсивных сливных трупных пятен. Переполнение кровью правых отделов сердца связано с застоем и гипертензией в малом круге кровообращения. Мелкие кровоизлияния /экхимозы/ в плевре и эпикарде (пятна Тардье), являются частой находкой при механической асфиксии - края их четкие, интенсивные, темно-красные, размеры от точечных до 1-2 мм. в диаметре, количество от единичных до множественных, чаще бывают на задней диафрагмальной поверхности легких, в между долевых щелях, на задней поверхности сердца. Возникновение этих кровоизлияний обусловлено резким повышением давления в капиллярах и венулах, увеличением проницаемости сосудистой стенки вследствие гипоксии, а также падением давления в плевральных полостях в стадии инспираторной одышки. Подобные кровоизлияния возникают иногда не только в серозных оболочках, но и в мышцах, во внутренних органах, в слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта. Они являются морфологическим признаком чрезвычайно быстрой реакции сосудистой системы на возникновение кислородного голодания. В легких - эмфизема различной степени (наиболее выраженная при утоплении).

Механическая асфиксия – это вызванное механическими причинами нарушение внешнего дыхания, приводящее к затруднению или полному прекращению поступления в организм кислорода и накоплению в нем углекислоты.

В зависимости от механизма образования препятствия выделяют следующие виды.

1. Странгуляционная асфиксия, возникающая при сдавлении органов дыхания на шее.

2. Компрессионная асфиксия, возникающая от сдавления груди и живота.

3. Обтурационная (аспирационная) асфиксия, возникающая при попадании твердых или жидких веществ в дыхательные пути и их закупоривании.

4. Асфиксия в замкнутом и полузамкнутом пространстве.

Независимо от механизма образования механического препятствия у всех видов механических асфиксий имеются общие проявления, отмечаемые при исследовании трупа.

Периоды развития механической асфиксии

I. Предасфиктический – длится до 1 мин; происходит накопление углекислого газа в крови, усиливаются дыхательные движения; если препятствие не устранено, то развивается следующий период.

II. Асфиктический – условно делится на несколько стадий, которые могут длиться от 1 до 3–5 мин:

1) стадия инспираторной одышки – характеризуется усиленными, следующими друг за другом вдыхательными движениями, вызванными накоплением углекислоты в крови и возбуждением центральной нервной системы. В результате легкие сильно расширяются, возможны разрывы легочной ткани. Одновременно усиливается приток крови к ним (легкие переполнены кровью, образуются кровоизлияния). Далее переполняется кровью правый желудочек и правое предсердие сердца, и развивается венозный застой во всем организме. Внешние проявления – синюшность кожи лица, мышечная слабость. Сознание сохраняется только в начале стадии;

2) стадия экспираторной одышки – усиленный выдох, уменьшение объема грудной клетки, возбуждение мускулатуры, что приводит к непроизвольной дефекации, мочеиспусканию, семяизвержению, повышению артериального давления, возникновению кровоизлияний. При двигательной активности возможно образование повреждений об окружающие предметы;

3) кратковременная остановка дыхания – падение артериального и венозного давления, расслабление мускулатуры;

4) терминальная стадия – беспорядочные дыхательные движения.

5) стойкая остановка дыхания.

При определенных условиях, встречающихся на практике, остановка дыхания может развиваться раньше развития какой-либо или всех предшествующих стадий асфиксии.

Эти проявления еще называются признаками быстро наступившей смерти и расстройства гемодинамики. Они встречаются при любом виде механической асфиксии.

Проявления при наружном осмотре трупа:

1) цианоз, синюшность и одутловатость лица;

2) точечные кровоизлияния в склеру, белочную оболочку глазного яблока и складку конъюнктивы, переходящей с внутренней поверхности века на глазное яблоко;

3) точечные кровоизлияния в слизистую губ (поверхность губы, обращенная к зубам), кожу лица и реже – кожу верхней половины туловища;

4) интенсивные разлитые темно-фиолетовые трупные пятна с множественными внутрикожными кровоизлияниями (трупные экхимозы);

5) следы дефекации, мочеиспускания и семяизвержения.

Проявления при вскрытии трупа:

1) жидкое состояние крови;

2) темный оттенок крови;

3) венозное полнокровие внутренних органов, особенно легких;

4) переполнение кровью правого предсердия и правого желудочка сердца;

5) пятна Тардье, мелкоочаговые кровоизлияния под висцеральной плеврой и эпикардом;

6) отпечатки ребер на поверхности легких из-за вздутия последних.

Странгуляционная асфиксия

В зависимости от механизма сдавления органов шеи странгуляционная асфиксия делится на несколько видов:

1) повешение, возникающее от неравномерного сдавления шеи петлей, затянувшейся под тяжестью тела пострадавшего.

2) удавление петлей, возникающее при равномерном сдавлении шеи петлей, затягиваемой чаще посторонней рукой.

3) удавление руками, возникающее при сдавлении органов шеи пальцами рук или между плечом и предплечьем.

Характеристика петли

Петля оставляет след в виде странгуляционной борозды, выявляемой при наружном осмотре трупа. Расположение, характер и выраженность элементов борозды зависят от положения петли на шее, свойств материала и способа наложения петли.

В зависимости от использованного материала петли подразделяются на мягкие, полужесткие и жесткие. При действии жесткой петли странгуляционная борозда резко выражена, глубокая; возможны разрывы кожи и подлежащих тканей при действии петли из проволоки. При действии мягкой петли странгуляционная борозда выражена слабо и после снятия петли может не отмечаться при осмотре трупа на месте обнаружения. Спустя некоторое время она становится заметной, так как осадненная петлей кожа высыхает раньше неповрежденных соседних участков кожи. При попадании одежды, предметов, конечностей между шеей и петлей странгуляционная борозда будет незамкнутой.

По числу оборотов – одиночные, двойные, тройные и множественные. Аналогично подразделяются странгуляционные борозды.

Петля может быть закрытой, если она контактирует с поверхностью шеи со всех сторон, и открытой, если она контактирует с одной, двумя, тремя сторонами шеи. Соответственно странгуляционная борозда может быть замкнутой или незамкнутой.

В петле различают свободный конец, узел и кольцо. Если узел не позволяет изменять размеры кольца, то такая петля называется неподвижной. Иначе она называется скользящей (подвижной). Положение узла, соответственно и свободного конца может быть типичным (сзади, на затылке), боковым (в области ушной раковины) и атипичным (спереди, под подбородком).

При повешении в вертикальном положении ноги обычно не касаются опоры. В тех случаях, когда тело касается опоры, повешение может произойти в вертикальном положении с подогнутыми ногами, сидя, полулежа и лежа, так как для сдавления органов шеи петлей достаточно даже массы одной головы.

При повешении имеются некоторые особенности изменений в организме. На фоне нарушения дыхания развивается повышенное внутричерепное давление из-за прекращения оттока крови по сдавленным яремным венам. Хотя сонные артерии также сдавлены, приток крови к головному мозгу осуществляется по позвоночным артериям, идущим через поперечные отростки позвонков. Поэтому цианоз, синюшность лица очень выражены.

Следует учитывать, что асфиксия в этом случае может полностью не развиться из-за рефлекторной остановки сердца, возникающей при раздражении петлей блуждающего, верхнего гортанного и языкоглоточного нервов, а также симпатического ствола.

При повешении странгуляционная борозда имеет косовосходящее направление, располагаясь выше щитовидного хряща. Борозда не замкнута, она наиболее выражена в месте воздействия средней части кольца петли и отсутствует в месте положения свободного конца. Трупные пятна образуются в нижней части живота, на нижних конечностях, особенно на бедрах.

При вскрытии могут быть отмечены признаки, свидетельствующие о растяжении шеи при повешении:

1) поперечные разрывы внутренней оболочки общих сонных артерий (признак Амасса);

2) кровоизлияния в наружную оболочку сосудов (признак Мартина) и внутренние ножки грудино-ключично-сосцевидных мышц. Наличие этих признаков находится в прямой зависимости от жесткости петли и от резкости ее затягивания под действием тяжести тела.

Повешение может быть прижизненным или посмертным. К признакам, указывающим на прижизненность повешения, относятся:

1) осаднение и внутрикожные кровоизлияния по ходу странгуляционной борозды;

2) кровоизлияния в подкожную клетчатку и мышцы шеи в проекции странгуляционной борозды;

3) кровоизлияния в ножки грудино-ключично-сосцевидных мышц и в области надрывов интимы общих сонных артерий;

4) реактивные изменения в зоне кровоизлияний, изменение тинкториальных свойств кожи, нарушение активности ряда ферментов и некробиотические изменения мышечных волокон в полосе давления, выявляемые гистологическими и гистохимическими методами.

При удавлении петлей типичным ее положением является область шеи, соответствующая щитовидному хрящу гортани или несколько ниже его. Странгуляционная борозда будет располагаться горизонтально (поперечно к оси шеи), она замкнутая, равномерно выражена по всему периметру. Ее участок, соответствующий узлу, часто имеет внутрикожные множественные кровоизлияния в виде пересекающихся полос. Как и при повешении, в борозде отмечаются признаки, характеризующие свойства самой петли: материал, ширина, число оборотов, рельеф.

При вскрытии трупа часто находят переломы подъязычной кости и хрящей гортани, особенно щитовидного хряща, многочисленные кровоизлияния в мягкие ткани шеи соответственно проекции действия петли.

Как и при повешении, петля при сдавлении шеи может вызвать сильное раздражение нервов шеи, что часто приводит к быстрой рефлекторной остановке сердца.

При удавлении руками на шее видны небольшие округлые кровоподтеки от действия пальцев, числом не более 6–8. Кровоподтеки располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, их расположение и симметричность зависят от положения пальцев рук при сдавлении шеи. Часто на фоне кровоподтеков видны дугообразные полосовидные ссадины от действия ногтей. Наружные повреждения могут быть слабыми или отсутствовать, если между руками и шеей имелась тканевая прокладка.

При вскрытии обнаруживаются массивные, глубокие кровоизлияния вокруг сосудов и нервов шеи, трахеи. Часто выявляются переломы подъязычной кости, хрящей гортани и трахеи.

При сдавлении шеи между предплечьем и плечом наружных повреждений на шее обычно не возникает, в то время как в подкожной клетчатке и мышцах шеи образуются обширные разлитые кровоизлияния, возможны переломы подъязычной кости и хрящей гортани.

В ряде случаев жертва оказывает сопротивление, что заставляет нападающего давить на грудь и живот. Это может привести к образованию многочисленных кровоподтеков на груди и животе, кровоизлияний в печени и переломов ребер.

Компрессионная асфиксия

Данная асфиксия возникает при резком сдавлении грудной клетки в переднезаднем направлении. Сильное сдавление легких сопровождается резким ограничением дыхания. Одновременно сдавливается верхняя полая вена, осуществляющая отток крови от головы, шеи, верхних конечностей. Происходит резкое повышение давления и застой крови в венах головы и шеи. При этом возможны разрывы капилляров и мелких вен кожи, что обусловливает появление многочисленных точечных кровоизлияний. Лицо пострадавшего одутловатое, кожа лица и верхних отделов груди багровая, темно-фиолетовая, в тяжелых случаях почти черная (экхимотическая маска). Эта окраска имеет относительно четкую границу в верхней части туловища. В местах плотного прилегания одежды на шее и надключичных областях остаются полосы нормально окрашенной кожи. На коже груди и живота отмечаются полосовидные кровоизлияния в виде рельефа одежды, а также частицы материала, которым было сдавлено туловище.

При вскрытии трупа в мышцах головы, шеи и туловища могут обнаруживаться очаговые кровоизлияния, сосуды головного мозга резко полнокровны. При медленном наступлении смерти происходит застой насыщенной кислородом крови в легких, что может вызвать их ярко-красную окраску в отличие от других видов асфиксии. Повышение давления воздуха в легких приводит к многочисленным разрывам легочной ткани и образованию воздушных пузырей под плеврой легких. Могут наблюдаться многочисленные переломы ребер, разрывы диафрагмы, разрывы внутренних органов брюшной полости, особенно печени.

Обтурационная (аспирационная) асфиксия

Выделяют несколько видов обтурационной асфиксии.

Закрытие носа и рта рукой, как правило, сопровождается образованием на коже вокруг их отверстий царапин, дугообразных и полосовидных ссадин, округлых или овальных кровоподтеков. Одновременно на слизистой губ и деснах образуются кровоизлияния. При закрытии отверстий носа и рта какими-либо мягкими предметами вышеперечисленные повреждения могут не образовываться. Но поскольку данная асфиксия развивается по классическому сценарию, то в стадии инспираторной одышки отдельные волоконца ткани, волоски шерсти и другие частицы использованных мягких предметов могут попасть в полость рта, гортани, трахеи, бронхов. Поэтому большое значение в таких случаях приобретает тщательность исследования дыхательных путей погибшего.

Смерть от закрытия рта и носа может наступить у больного эпилепсией, когда во время припадка он оказывается уткнувшимся лицом в подушку; у грудных детей в результате закрытия дыхательных отверстий молочной железой матери, уснувшей во время кормления.

Закрытие просвета дыхательных путей имеет свои особенности, зависящие от свойств, размеров и положения инородного тела. Чаще всего твердые предметы закрывают просвет гортани, голосовую щель. При полном закрытии просвета выявляются признаки типичного развития асфиксии. Если размеры предмета небольшие, то нет полного перекрытия просвета дыхательных путей. При этом развивается быстрый отек слизистой гортани, являющийся вторичной причиной закрытия дыхательных путей. В ряде случаев небольшие предметы, раздражая слизистую гортани и трахеи, могут вызвать отек слизистой, рефлекторный спазм голосовой щели или рефлекторную остановку сердца. В последнем случае асфиксия не успевает полностью развиться, что будет констатироваться отсутствием ряда типичных признаков асфиксии. Таким образом, обнаружение инородного предмета в дыхательных путях является ведущим доказательством причины смерти.

Полужидкие и жидкие пищевые массы обычно быстро проникают в самые мелкие бронхи и альвеолы. В этом случае при вскрытии отмечается бугристая поверхность и вздутие легких. На разрезе окраска легких пестрая, при надавливании из мелких бронхов выделяется пищевая масса. Микроскопическое исследование позволяет выявить состав пищевых масс.

Аспирация кровью возможна при ранениях гортани, трахеи, пищевода, сильном носовом кровотечении, переломе основания черепа.

Утопление – это изменения, происходящие в организме в результате поступления какой-либо жидкости в дыхательные пути и закрытия их просвета. Различают истинный и асфиктический типы утопления.

Все признаки утопления можно разделить на две группы:

1) прижизненные признаки утопления;

2) признаки пребывания трупа в воде.

При истинном типе утопления в стадии инспираторной одышки из-за усиленных вдохов вода в большом количестве поступает в дыхательные пути (полости носа, рта, гортани, трахеи, бронхов) и заполняет легкие. При этом образуется светло-розовая мелкопузырчатая пена. Стойкость ее обусловлена тем, что при усиленных вдохах и последующих выдохах происходит смешивание воды, воздуха и слизи, вырабатываемой органами дыхания на присутствие жидкости как инородного предмета. Пена заполняет вышеназванные органы дыхания и выходит из отверстий рта и носа.

Заполняя легочные альвеолы, вода способствует большему разрыву их стенок вместе с сосудами. Проникновение воды в кровь сопровождается образованием под плеврой, покрывающей легкие, светло-красных расплывчатых кровоизлияний диаметром 4–5 мм (пятна Рассказова-Лукомского). Легкие резко увеличены в объеме и полностью прикрывают сердце с перикардом. Местами они вздуты и на них видны отпечатки ребер.

Смешивание воды с кровью приводит к резкому увеличению объема последней (гиперволемия крови), ускоренному распаду (гемолизу) эритроцитов и освобождению из них большого количества калия (гиперкалиемия), что вызывает аритмию и остановку сердца. Дыхательные движения при этом могут сохраняться какое-то время.

Разжижение крови приводит к уменьшению концентрации составных компонентов крови, находящейся в левом предсердии и левом желудочке, в сравнении с концентрацией компонентов крови, находящейся в правом предсердии и правом желудочке.

При микроскопическом исследовании в жидкости, взятой из легких, выявляются частицы ила, различные водоросли, если утопление произошло в естественном водоеме. Одновременно в крови, в почках и костном мозге можно обнаружить элементы диатомового планктона. При этом виде утопления в желудке встречается небольшое количество воды.

При асфиктическом типе утопления механизм развития изменений определяется резким спазмом голосовой щели на механическое воздействие воды на слизистую гортани и трахеи. Стойкий спазм голосовой щели длится в течение почти всего времени умирания. Небольшое количество воды может поступать лишь в конце асфиктического периода. После остановки дыхания сердце может сокращаться в течение 5-15 мин. При наружном осмотре трупа хорошо выявляются общие признаки асфиксии, мелкопузырчатая пена вокруг отверстий носа и рта – в небольшом количестве или отсутствует. При вскрытии обнаруживаются вздутые, сухие легкие. В желудке и начальных отделах кишечника много воды. Планктон обнаруживается только в легких.

К признакам пребывания трупа в воде относятся:

1) бледность кожных покровов;

2) розовый оттенок трупных пятен;

3) взвешенные в воде частицы ила, песка и т. п. на поверхности тела и одежде трупа;

4) «гусиная кожа» и приподнятые пушковые волосы;

5) явление мацерации – набухание, сморщивание, отторжение эпидермиса («перчатки смерти», «кожа прачки», «холеная рука»).

Выраженность мацерации зависит от температуры воды и времени пребывания трупа в ней. При 4 °C начальные явления мацерации проявляются на 2-е сутки, а отторжение эпидермиса начинается спустя 30–60 суток, при температуре 8– 10 °C – соответственно в 1-е сутки и спустя 15–20 суток, при 14–16 °C – в первые 8 ч и спустя 5-10 суток, при 20–23 °C – в течение 1-го часа и спустя 3–5 суток. Спустя 10–20 суток начинают выпадать волосы. Трупы всплывают на поверхность воды за счет образующихся при гниении газов. В теплой воде это обычно происходит на 2-3-и сутки. В холодной воде процессы гниения замедляются. Труп может находиться под водой недели и месяцы. Мягкие ткани и внутренние органы в этих случаях подвергаются омылению. Первые признаки жировоска обычно появляются через 2–3 месяца.

По наличию вышеперечисленных признаков можно говорить только о пребывании трупа в воде, а не о прижизненном утоплении.

Смерть в воде может наступить от различных механических повреждений. Однако признаки прижизненности таких повреждений хорошо сохраняются в течение одной недели пребывания трупа в воде. Дальнейшее пребывание тела приводит к быстрому их ослаблению, что затрудняет работу эксперта по даче категоричного заключения. Частой причиной смерти является нарушение сердечно-сосудистой деятельности от воздействия холодной воды на разогретое тело.

После извлечения трупа из воды на нем можно обнаружить различные повреждения, образующиеся при ударах тела о дно или какие-либо предметы, находящиеся в водоеме.

Асфиксия в замкнутом и полузамкнутом пространстве

Этот вид механической асфиксии развивается в пространствах с полным или частичным отсутствием вентиляции, где происходит постепенное накопление углекислого газа и уменьшение кислорода. Патогенез данного состояния характеризуется сочетанием гиперкапнии, гипоксии, гипоксемии. Биологическая активность углекислого газа выше, чем кислорода. Повышение концентрации углекислоты до 3–5 % вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и резкое учащение дыхания. Дальнейшее повышение концентрации углекислого газа до 8– 10 % приводит к развитию типичной асфиксии, без развития специфических морфологических изменений.

Введение 2 1.Механическая асфиксия, ее фазы 3-8

2.Характеристика некоторых видов механической асфиксии 9-16

3. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при удушении 17

Заключение 18

Литература 19

Введение

Асфиксия, вызванная воздействием на организм механического фактора, называется механической асфиксией. Понятие «асфиксия» переводится как «отсутствие пульса» (а - отрицание, sphygmos - пульс). В основе механической асфиксии лежат механические препятствия для поступления воздуха в легкие. В генезе такой асфиксии играют роль два основных момента: острая кислородная недостаточность и одновременное накопление углекислоты, что и определяет возникновение патофизиологического процесса.

Задачами работы являются:

Определить понятие и признаки механической асфиксии;

Рассмотреть фазы асфиксии;

Выявить виды асфиксии;

Определить вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при механической асфиксии.

1. Механическая асфиксия, ее фазы

При механической асфиксии прекращается доступ воздуха в организм через дыхательные пути, а поэтому кислород быстро потребляется тканями и в них накапливается угольная кислота. В течение нескольких минут это приводит к параличу центральной нервной системы и наступлению смерти. Таким образом, механическую асфиксию в основном характеризуют: действие внешнего фактора, механически прерывающего циркуляцию воздуха в дыхательных путях, и как следствие этого - почти полное исчезновение кислорода из крови и тканей и накопление в них углекислоты.

Классификация:

1. странгуляционная асфиксия:

Повешение;

Удавление петлей;

Удавление руками;

Удавление твердым предметом.

2. обтурационная асфиксия:

Закрытие отверстий рта и носа руками, мягкими предметами;

Закрытие просвета дыхательных путей компактными инородными телами;

Аспирация сыпучих веществ

Аспирация жидкостей

Аспирация желудочного содержимого

Утопление в воде:

а) истинное ("мокрое")

б) асфиктическое ("сухое")

в) утопление в других жидких средах

3. компрессионная асфиксия: сдавливание груди и живота;

4. асфиксия в ограниченном замкнутом пространстве.

Различают 7 стадий асфиксии: 1) предасфиктическая, 2) инспираторной одышки, 3) экспираторной одышки, 4) кратковременной остановки дыхания (или период покоя), 5) терминального дыхания, 6) стойкой остановки дыхания. 7) остановки сердца.

Первая предасфиктическая стадия. Эта стадия длится обычно первые 10-20 секунд, но может длится и несколько минут. Большую роль здесь играет тренированность человека к задержке дыхания.

Период инспираторной одышки. В эту стадию, длительностью обычно около 1 минуты, происходит превалирование вдоха над выдохом. Зависит эта фаза в основном от объема легких и количества в них воздуха. Обеднение крови кислородом и накопление угольной кислоты рефлекторно и непосредственно раздражают центральную нервную систему и обусловливают наступление нарастающей по глубине и удлинению дыхательного ритма одышки.

Третья стадия – период экспираторной одышки – при которой происходит превалирование выдоха над вдохом. Эта стадия проявляется сокращением мышц тела вплоть до мышечных судорог. В эту стадию также происходит также посинение слизистых, расширение зрачков, замедление сердцебиения, вначале повышением, а затем снижением артериального давления. На второй минуте дыхание на высоте вдоха прерывают единичные судорожные подергивания отдельных групп мышц, надо думать, от раздражения соответствующих участков коры. В конце первой - начале второй минуты теряется сознание; Примерно к третьей минуте раздражение распространяется на всю кору, и наступают общие судороги с выделением кала и мочи. Судороги заканчиваются опистотонусом.

Четвертая стадия асфиксии - покой. Эта стадия длится в течение нескольких секунд или минут.

Через 30 - 45 секунд от начала стадии покоя появляются отдельные редкие и слабые сокращения дыхательных мышц - «терминальное дыхание» - пятая стадия; сокращения сердца учащаются, но становятся слабее. К концу четвертой минуты терминальное дыхание замирает, сохраняется лишь постепенно слабеющее сердцебиение.

Шестая стадия асфиксии – окончательная остановка дыхания.

Седьмая стадия - остановка сердца, которая наступает к 5 - 8-й минуте.

Интенсивность выраженности и продолжительность отдельных стадий асфиксии в определенной степени зависят от ряда факторов: вида механической асфиксии, возраста, состояния здоровья и т.п.

Механическая асфиксия сопровождается тяжелыми нарушениями со стороны центральной нервной системы. Сознание утрачивается в конце первой или в начале второй минуты; при удавлении, особенно при повешении, значительно раньше. При медленно развивающейся асфиксии потере сознания предшествует расстройство зрения, слуха, утрачивается чувство боли.

Для механической асфиксии характерна быстро наступающая адинамия, активные движения становятся невозможными. Повышение возбудимости гладкой мускулатуры кишечника и мочевого пузыря при одновременном расслаблении сфинктеров приводит к непроизвольному извержению мочи и кала. По этой же причине происходит выделение семенной жидкости у мужчин и содержимого цервикального канала у женщин.

Признаки асфиксии:

Наружные признаки:

1) мелкие кровоизлияния в соединительной оболочке глаз - могут быть множественными, чаще локализация на переходных складках конъюнктивы; при длительно протекающей асфиксии такие же кровоизлияния могут образовываться в коже век, лица, шеи, верхней части груди, на слизистой оболочке рта; этот признак, свидетельствующий о повышении внутривенного давления и увеличении проницаемости сосудистой стенки на почве гипоксии, является ценным, но он не постоянен.

2) цианоз лица - часто встречающийся, но также непостоянный признак, может исчезать в первые часы после наступления смерти в результате стекания крови в нижележащие части трупа; с другой стороны при положении трупа лицом вниз синюшность может возникнуть и в тех случаях, когда смерть не связана с механической асфиксией.

3) разлитые интенсивные темно-фиолетовые трупные пятна - интенсивность их связана с жидким состоянием крови и потому легким ее перемещением в нижележащие части тела; такое состояние трупных пятен характерно для всех случаев, когда смерть наступает быстро, поэтому диагностическое значение этого признака невелико;

4) непроизвольное мочеиспускание, дефекация и извержение полового секрета - отмечаются при механической асфиксии далеко не в каждом случае и иногда наблюдается при других видах смерти (электротравмы, отравлений некоторыми ядами, скоропостижной смерти) .

Мелкие кровоизлияния в соединительных оболочках глаз, реже в коже лица, шеи и в слизистой оболочке рта - ценный признак асфиксии. Эти кровоизлияния могут быть многочисленными и единичными, чаще локализуются в переходных складках конъюнктивы. Образуются в результате повышения давления в системе верхней полой вены и увеличения проницаемости сосудистой стенки на почве гипоксии. Полнокровие и цианоз лица возникают уже в первые минуты асфиксического процесса и часто сохраняются на трупе, но часто исчезают через несколько часов после смерти в результате частичного стекания крови в нижерасположенные части трупа. Более медленное при прочих указанных равных условиях охлаждение трупа, быстрое образование разлитых, интенсивных трупных пятен, быстрое трупное окоченение, быстрое наступление гниения, выделения мочи, кала, спермы.

Внутренние признаки:

1) темная жидкая кровь - признак, постоянно наблюдаемый при механической асфиксии; однако такое же состояние крови свойственно и многим другим видам быстро наступившей смерти; темный цвет крови объясняется посмертным поглощением кислорода крови переживающими тканями.

2) переполнение кровью правой половины сердца - связано с затруднением кровообращения в малом круге; при быстрой смерти в правой половине сердца крови всегда больше, чем в левой; однако при смерти от механической асфиксии различие в кровенаполнении обеих половин сердца всегда более отчетливое.